艺术的与诗意的考古--略论王子云美术考古活动的特色(李凇)

录入时间: 2007-12-13

艺术的与诗意的考古--略论王子云美术考古活动的特色

李 凇

内容提要

从中国画论的传统出发,本文讨论了20世纪40年代王子云及其西北艺术文物考察团在陕甘等地大规模调查活动的意义及其方法。在艺术复兴与民族振兴的目标下,本文首先肯定了抗战时期王子云的美术考古活动的积极社会作用。在分析这位由艺术家转为美术史家的经历、心理基础,以及西方文化因素的基础上,又以他在西安汉唐艺术遗迹调查的七类成果为例,揭示了他的“美术考古”的方法论特色。即:侧重于艺术实践者的立场,“艺术”与“文物”并重,既论“物”又谈“艺”,以艺术的经验去阐释作品和理解作者,以多种形式从科学考古的角度全面地传达原物的客观信息,整体而言,这是一个充满激情的赞美艺术、历史与自然的诗意过程。

关键词 美术考古 西北艺术文物考察团 中国雕塑史

王子云

中国画论似乎一直是中国画家们对艺术实践的思考。从南朝谢赫、唐代张彦远开始,到清代石涛、现代黄宾虹,中国的画论几乎主要是由画家们撰写的。就是业余画家如苏东坡这样的大文豪不时对书画发表高见,也要不时涂抹几笔枯树怪石以证实发言资格。这个传统一直延续到20世纪,现代美术史学的开拓者们大多也是由艺术实践转向史论研究的,恩师王子云先生即是其中之一。这种“出身”使得他们的研究目的、活动和方法都带有明确的艺术实践性色彩。

20世纪初中国的“美术”观发生了很大的变化,西方的美术观念传入中国,“美术史”不等于“绘画史”,在范围、对象、类别、时段上,美术史都要宽泛得多。第一批到欧洲、日本留学学习美术史的青年,回国后立即感受到了几乎满目都是待开垦的学术处女地:仰韶彩陶图案、汉代画像砖石、唐代陵墓雕塑、寺观壁画和彩塑等等,千百年来不被文人看重的无名氏作品统统进入他们的视野。重视师学传承的卷轴画的历史,扩展成绘画和雕塑作品组成的历史。作品的品质比作者身份更重要。再加上当时同样年轻的中国考古学界盛行扛着锄头东奔西走找东西,于是这两个学术圈便有了一个共同的领域,姑且被命名为“美术考古”。这恰好和欧洲对古希腊罗马艺术的观念与热情相适应。

以复古的名义创造新的文化,是中外历史上常见的现象。欧洲有一个伟大的希腊罗马传统,中国也有一个对应点:强大的汉唐盛世。伟大的文艺复兴运动正是对古希腊罗马学习的结果。此后,欧洲艺术家们不断仰望这个源头,从中吸取力量,也就不断有新的创造和艺术高潮。这正是使那些留学的中国艺术青年如王子云兴奋之处。20世纪30年代后期至40年代,王子云不停的奔走在中原和西部各地,忙碌的艺术考察总是伴随着欣喜和激动。虽然从唐代张彦远、元代赵孟頫、明代董其昌以来,历代大师都持续的以追求晋唐古意为荣,然而随着书画作品物资载体的自然损耗和社会变迁因素,早期卷轴书画作品的日益减少,不得不以多次传递的临摹品作为标本,而每次临摹必然加剧“古意”的远离和蜕化,“古意”越来越成为后人对前人的诠释。20世纪初,大量汉唐艺术品实物的出现(如敦煌莫高窟壁画和藏经洞所出绘画作品),使人们有了重新目睹了“古意”真实面貌的机会。

寻找这些早期艺术品并认识它们,就是王子云等人的“美术考古”。在这个意义上说,这种活动可看作对赵孟頫等文人传统观念的补充与扩展--他们都是为了创作而研究古人,但是除了对古代艺术的热情相同外,他们的目的却大相径庭。赵孟頫说:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益……吾所作画,似乎简率,然识者知其近古,故以为佳……宋人画人物,不及唐人远甚,予刻意学唐,殆欲尽去宋人笔墨。”在他看来,符合古人(尤其唐人)的标准就是好的作品。而王子云考察古代作品的目的,却是从中挑捡出“好”的东西学习。同样对待唐人作品,王子云评龙门石窟雕刻说:“龙门奉先寺的九尊像,不仅是中央大佛无与伦比,其它的八尊也是刚柔相济,配合默契。如恭敬顺从的佛弟子,温柔娴静的胁侍菩萨,威武雄强的天王和凶神恶煞的武士,雕刻者都能按其不同身份和职责而给以恰如其分的典型刻画,这无疑是一种艺术创造,是很值得学习的。”相同的还有他对龙门石窟极南洞的力士像说:“这两个武士雕得特别凶猛,其中有一个左手托起一块大石头(实为宝塔),怒目咧嘴,好像随时可向来犯的敌人砸去,这种特别夸张的创作手法,也是应学习的。”他观察古代艺术品,总是考虑对象的造型特点,以一种钦佩的眼光观察对象,从中找出可以借鉴学习的地方。“古为今用”才是目的。这和赵孟頫心仪古人、对唐代作品的五体投地的崇拜心情是完全不同的。

当然,这种态度与20世纪中、后期中国社会的文化背景相关,即对古代文化“一分为二”的观念,将文化遗产划分为“精华”与“糟粕”两种绝对成分,前者取之,后者弃之。

然而,我们不能只是将王子云的美术考古活动作简单的实用性理解,它同时还是一种艺术的生活方式和积极的人生态度。似乎可以将他的艺术生涯概括为两部分:其一为画室(早年)与书斋(中年以后),其二为“远游壮举”(王子云语)。他在《从长安到雅典》一书的自序中说到:“自幼就有远游之念”,对司马迁、李白“辞亲远游”“深怀景慕”,而“《徐霞客游记》更是复读的书”。出身苏皖北部偏僻农村的他,似乎对外面的大千世界永远有着浓厚的兴趣,从苏北到上海、从北京到杭州、从东京到巴黎、从西安到敦煌……正是出自这种天性,他早年喜画风景画,一有机会就会四处奔波,就是在40年代十分艰苦的环境中,在以美术考古为主要任务的旅途,他还画了不少甘肃、青海、陕西等地的写生作品,大漠、雪山、渭北高原,蜂窝般的石窟、高耸的帝王陵,以及朴实的农夫和甘青藏民,隐约透露出法国19世纪现实主义画派的笔调。他带着欣赏和渴望的眼光看自然、看社会、看艺术。虽然是美术考古活动,并且有着组织和领导机构,然而他们的计划总在变化,也就是说带有某种程度的随机性。总有意想不到,漫长的艰辛之后又总是跟随着激动和欣喜。新的发现随时随地可能出现,这个过程本身就充满吸引力:始终处于憧憬、寻找、艰难、迷茫、等待、意外、发现、激动、沉思的不断循环之中。在一幅关于西北考察的路线图上,他欣然自得的画着沿途所乘坐的各种交通工具:飞机、火车、大卡车、骡车、木轮牛车等等,当然还有没画出来的大量的步行,甚至饥寒酷热干渴之苦。他后来说,这正是“我所最爱的旅游性质的美术考古。”除了看不完的大自然更有找不尽的艺术宝藏,这使他的欣喜和收获比徐霞客至少多了一倍。

不过,并不应当限于从个人生活的层面理解王子云40年代的美术考古的目的与意义。如果不是1937年的偶然回国,说不定他会走上与赵无极、朱德群一样的艺术道路,成为世界闻名的雕塑家。七七事变之夜,他正在从济南到青岛的火车上,正是抗日战争的爆发,使他留在了国内。从此就与动荡、灾难、折磨、以及相应的大悲大喜联系在了一起。作为一个艺术家、一个文弱的知识分子,汇入到抗日救亡运动中的最恰当方式,无疑是最大限度的发挥自己的专长,以自己的工作成果激发民众的爱国热情,为抗战注入更大的精神力量--其实这正是王子云和西北艺术文物考察团的工作!如1942年,考察团将他们对莫高窟调查的结果《敦煌莫高窟现存佛窟概况之调查》发表于大后方重庆的《说文月刊》,将临摹的敦煌壁画运到重庆展出,观者如潮,群情激奋。展厅内,斑斓的色彩述说着悠久的历史和文化;展厅外,日本法西斯大轰炸的暴行历历在目,强烈的对比激发起空前高涨的爱国热情和民族自豪感,这就是抗战将士和民众极需的精神食粮。个人的志趣与专长、社会的责任与使命,在这里完好的统一起来。

令人回味的是,王子云最初知道敦煌宝藏的渠道是伯希和、斯坦因等人在欧洲的出版物,而他对中国本土艺术的热情,也是1935年在伦敦参观中国艺术展览会时被“激活”的,展览会上,他“不禁产生一种无尽的民族自豪感”。1937年回国的直接目的,也就是寻找中国古代艺术品以参加即将在巴黎举办的“世界艺术博览会”,“为祖国争光”。他1931年出国留学,兴趣点在欧洲的雕塑与绘画。这里似乎传达出两个信息:他对美术史学的切入,是以艺术实践为特色,并且首先接受的是欧洲文化的影响。这使得他并没有严格按照欧洲美术史学(如德国)的传统和方法去做,也不是张彦远以来的中国画论传统,而是将它们结合起来,产生了一种融合艺术实践、美术史(及考古)、旅游的个性化方法。他不喜欢50年代后才开始接触到的苏联的美术史方法,认为那“繁琐累赘”。相比之下,他倾向于一种体验性的、直接面对作品的美术史。

从敦煌到长安,按照不同的任务,西北艺术考察团当时分为六个作业组:模制、拓印、摹绘、测绘、摄影和文字记录。王子云认为,“这是一个颇具有创新性质的考古组织”,“一个新型的学术性考察机构。”

创新之处何在?我认为即是将考古家的方法与美术家的方法融为一体,将平面的图像记录(摹绘、摄影)、考古图像记录(测绘)、立体的实物记录(模制)、文字记录四者合为一体。他们似乎力求一种侧重于艺术角度的、全方位的、综合性的调查。他们的成果也不叫“考古报告”,而是“调查”或“资料采集”。我们从一份当时在西安附近工作的成果清单中可看出他们的“美术考古”方式,即1940-1942年进行的“汉唐陵墓雕刻资料的采集”,共有26栏,可分为以下七类:

一

雕刻的石膏翻制品:霍去病墓3件、唐历代皇陵5件;

二 拓片:霍去病墓2件、唐历代皇陵4件;

三

照片:霍去病墓1套、唐历代皇陵1套;

四 写生图:西汉十一帝1长幅、唐历代皇陵6幅、唐十八陵全景1幅;

五

测绘图:唐历代皇陵4件;

六 地图与分布图:关中周秦汉唐陵墓分布图2幅、汉唐长安城平面图2幅;

七

文字记录:霍去病墓全部雕刻记录1份、唐十八陵记录1份、关中考古游记1份;

我们可以将他和张大千同时在敦煌莫高窟临摹壁画的方式作一比较:王子云采用的是现状临摹,即按照临摹者现时所见,原样画出,标准类似于彩色摄影照片(作为他们当时所能拍摄的黑白照片的补充);张大千采用的则是恢复原貌临摹,即由现状推想出原貌,画出壁画当年的样子,标准类似于壁画原稿(王子云对张大千将古代壁画描画成花花绿绿的鲜艳色彩很不以为然)。这是出自两种不同的对“客观性”的理解,忠实于现状的客观还是原始的客观?这是两种方法的分歧所在。张大千当时拜访甘青当地的民间佛像画家,关注壁画的制作技术与程序;王子云则带着摄影器材和测绘人员,描摹莫高窟的整体分布图和单个石窟的平面图。后者侧重于考古调查,将自己的成果作他人研究的基础,尽可能完整的传达出原作的信息;前者完全是地道的画家眼光,临摹品其实就是自己研究的结果。虽然这两种方法各有特色,但适用处显然不同。

“艺术文物”的考察,当然两者都要兼顾。将文物作为艺术品看,既要论“物”,更要谈“艺”。王子云的调查不仅仅限于客观信息的传达,更在于对考察对象之艺术性的理解。如他到云冈石窟考察,除了用水彩画出“云冈石窟全景图”外,还将云冈与敦煌进行了比较,以加深理解。他由此推想云冈石窟的雕刻者:“作为一位石窟雕刻家,既要胆大心细,又要注意着窟形和龛形,更要预先设想好雕像的类别、姿势以及神态表情……这种既是强体力劳动又是缜密的脑力劳动相结合的艰巨的艺术创造,不仅使我这个一千六百年后站在这些雕刻前的观赏者,产生出极其敬佩的心情。因为我自己也有从事石雕像的体会的。”从制作者的角度以艺术的经验去阐释作品和理解作者,以科学考古的方式传达原物的客观信息--这种考古不是死板的和冷漠的,而是一个以诗意的心态充满激情的赞美艺术、亲近自然、体验历史的过程。王子云将那个特殊的考察团队的工作与思维方式一直保持到20世纪70年代到大江南北的最后一次“壮游”。除了强烈的民族责任感和旺盛的艺术激情,论“物”谈“艺”,这位现代中国美术史学的开拓先驱之一还留给我们了一笔丰厚的方法论遗产。

俞剑华编著《中国古代画论类编》(修订本),人民美术出版社,1998年,第92页。

王子云《从长安到雅典》,人民美术出版社,1992年,第33页。

王子云《从长安到雅典》,人民美术出版社,1992年,第1页。

王子云《从长安到雅典》,人民美术出版社,1992年,第93页。

王子云《从长安到雅典》,人民美术出版社,1992年,第3页。

王子云《从长安到雅典》,人民美术出版社,1992年,第18页。

王子云《从长安到雅典》,人民美术出版社,1992年,第29-30页。

王子云《从长安到雅典》,人民美术出版社,1992年,第182页。

作者简介:李凇,北京大学艺术学院教授。

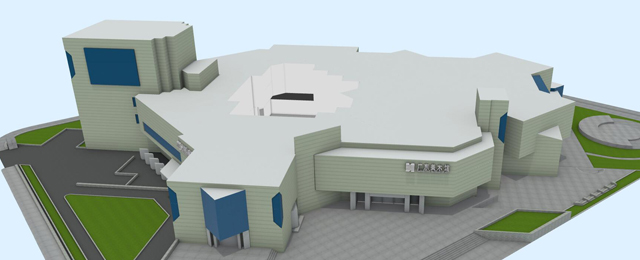

开放时间:每周二至周日9:00-17:00(逢周一闭馆)

每日16:30停止入场

地址:广东省广州市越秀区二沙岛烟雨路38号

咨询电话:020-87351468

预约观展:

-

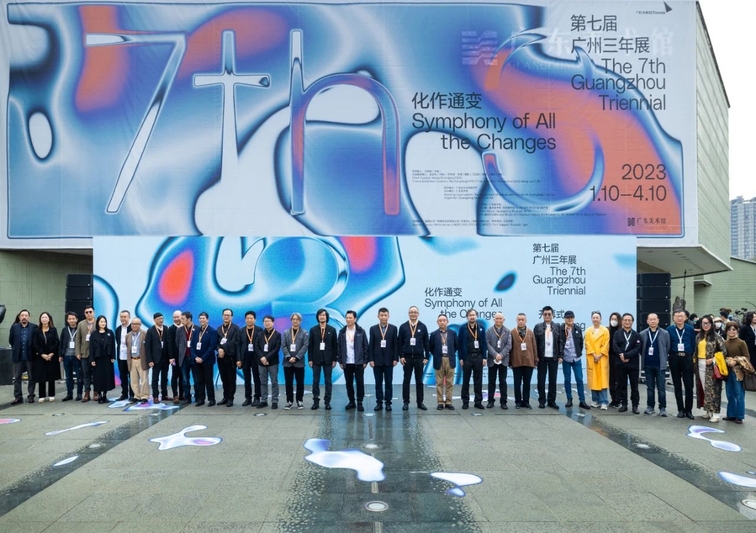

近日,“广东美术百年大展”岭南文化名家大讲堂首讲在广东美术馆新馆举行。 ...