姿态之镜:从阶级到城市(李公明)

录入时间: 2007-08-28

“开放的姿态”这个命名所包含的宽容以及以“城市”为主题词的展览构想使我愿意写下关于“姿态”以及“城市”的两点想法。

1.关于姿态。“姿态”的重要性不言而喻,“姿态正确”是“政治正确”的前提。什么样的姿态令人反感?僵化的姿态/做作的姿态/封闭的姿态……什么样的姿态正确?开放/真诚/自然……但是,“姿态”本身的彻底性仍然是一个值得追问的问题;也就是说,“开放的姿态”本身的彻底性仍然是一个应该追问的问题。以当代艺术而言,“开放的姿态”的彻底性将敲响一切僵化的艺术禁忌的丧钟,也将敲开通向未来的所有精神之门。当然,我们无法要求一个展览达到某种彻底性,但是作为一种衡量精神力量的测量计,彻底性的问题无法回避。

我所理解的“开放的姿态”的彻底性首先是指一种受到强烈关注的维度,它并非一定要许诺接纳所有的东西,而是许诺可以彻底接纳某种倾向的东西。以“城市”这个主题词为例,刘易斯·芒福德关于城市起源的神灵家园学说、皮埃尔·韦尔南的城邦为理性精神之母的学说都是对城市做文化阐释的彻底性范例,它们都是在有所拒绝的基础上对某一维度方向的彻底开放,因而具有极其深刻的揭示力量。在这种吊诡的意义上,“开放的姿态”并非是来者不拒、“百花齐放”的姿态,而是一根矗立在社会与艺术禁忌的荆棘丛中的精神解放标杆,标志着与禁忌、压抑、权力等作斗争的自由品格。

其次,我试图思考在“开放的姿态”中潜藏的阶级性问题。著名的美国先锋派艺术家汉斯·哈克坚称艺术作品中必然带有某种政治性功能,某一时代的艺术现象总是会表达出社会的思想意识和价值观。[1]在历经过泛政治化浩劫之后重新思考政治性功能的问题无疑是有意义的。在任何社会政治意识中,阶级性问题难以祛除。我们曾经极其反感于那种统治一切、而且也是违反人性的阶级斗争理论,在社会改革的转型中产生的社会分层的巨大变化也使阶级性问题隐匿起来--阶级性问题没有被真正消除,而只是被话语的转换而隐匿起来。但是,在近二、三十年来所有的利益冲突中,在所有的人为悲剧中,在所有的苦难呻吟中,阶级的幽灵徘徊不散,其凄厉的呐喊使人惊怵以至悲愤。由此而想到,当代艺术的“开放姿态”难道不应对于一切被隐匿的利益冲突、被隐匿的社会苦难、被隐匿的立场问题给予足够的关注吗?

进而应该思考的是,由于“开放”是与禁忌和隐匿作斗争的基本姿态,有斗争就必然要有立场,因而它的阶级立场问题也不可以被忽略。姿态的彻底性可以通过立场的坚定性表现出来,如果说当代中国知识分子的“姿态”存在着太多问题的话,彻底性与坚定性的匮乏应该是一个重要的根源。

还有,阶级性问题不仅是属于艺术政治学的,而且属于美学。皮埃尔·布尔迪厄在“摄影的社会定义”中分析了摄影的阶级美学问题,例如城市工人阶级的审美期待是如何被满足和被塑造的。[2]在今天,随着以历史理性为其崇高目标的阶级意识的消失,在阶级意识中生长起来的整体性美感也不复存在,以劳动、纯真、正义为其道德基础的政治美学也随之堕入了深渊。

从被遮蔽的阶级生存抗争到审美诉求,当代艺术的“开放的姿态”对此理应有所关注。“开放”的表现首先是承认、震惊、内疚,然后是以乌托邦式的创造冲动恢复那些堪称古老的审美斗争传统,最后是一切禁忌、压迫、权力法则在斗争的烈焰中灰飞烟灭,阶级的生存与审美在艺术中高奏凯歌。在“开放的姿态”中,当代艺术获得了它的意义与荣耀:在一切压迫性的社会结构中为人们提供精神形式的反抗力量与解放感。

值得思考的还有“开放的姿态”与后现代性的关系。后现代性的叙事自始至今一直受到责难,然而后现代性叙事中以异质性反抗本质主义、以身体反抗伦理压迫、以欲望反抗僵化秩序、以朴素的偶在嘲弄自命不凡的必然等等思想特征都与“开放”作为一种面向世界的姿态有着合理的联系。如果我们漠视后现代性理论的意义和力量,回避后现代性的逼人锋芒,刻意贬斥后现代性的嬉戏狂欢,这种姿态的开放性就实在值得怀疑--相信真诚的反后现代性者也不会持这种姿态。

单是从一个展览的命名中就提出这些问题似乎是对展览本身的苛刻批评,但是我实在无意这样。我只想借这个机会对当下许多被人们运用的词语作一点思考,其实也是对于当下艺术发展的一种期待:在开放性、异质性和彻底性方面的挺进。

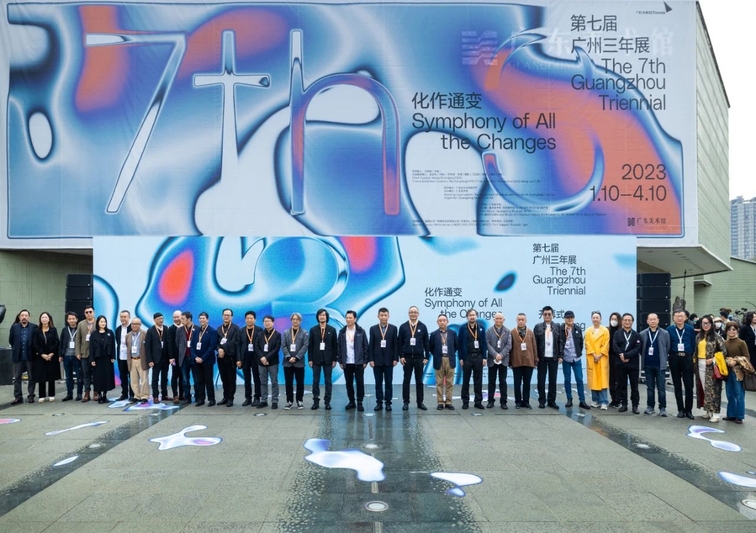

2.关于城市。《开放的姿态--首届广东新青年艺术大展》由三大部分构成:“城市之镜”、“城市与人”、“城市牧歌”,显示出策展人对于当代中国都市问题的关注。在当代艺术中“城市”成为了被高度聚焦的话题,这显然有着充足的理由。

自从人类发明了城市以来,它就是汇集了一切政治/经济/文化精英的社会枢纽,也是一切崇高与丑恶现象的汇集之地。城市是人的欲望的产生之地、释放之地,同时也是建立秩序、建立等级、实现控制权力的地域。但是,对于当代艺术而言,城市构成了它的最富于冒险冲动与视觉快感的审美乌托邦。以“开放的姿态”看当代艺术之镜中的“城市之镜”,可能最使人惊讶的是当代艺术家们使城市符号化的能力--欲望的符号、空间的符号、人性的符号等。卡西尔说人是利用符号的动物,我们可以补充说,城市是产生符号的空间。

但是,在早期浪漫主义者的眼中,城市的符号就是混乱、机械、没有灵魂,与农村美妙的自然田园风光恰成巨大反差。展览的第三部分“城市牧歌”似乎就是对于早期浪漫主义思绪的回应。但是我对那些传统山水画、花鸟画与当代艺术以及后现代性在价值诉求与话语方式方面的巨大裂痕感到担心,因为实现符号化的过程应该是一种全新的创造,21世纪的“城市牧歌”符号--如果有的话--

一定不会是一贴古老的、甜腻的膏药。或许它们应该如德勒兹的生产理论那样显示出狂野的力量,城市牧歌的符号或许就是广场上的呐喊、在人群的旋涡中腾飞的声浪,但不会再是中世纪或假中世纪的田园风光,因为它们的确已经根本无法抚慰我们疲惫的或受伤的心灵。

“城市与人”的指涉更为具体,但对于“人”的看法会有极大的差异,其间表现出想像力与阶级立场的差异。当年恩格斯面对伦敦250万人口的压力想到的是把游手好闲的群氓组织成为无产阶级的军队;本雅明看到的是在革命那天在废墟中捡垃圾的孤独者。如果以后现代性的眼光来看,是人的身体性、人的欲望成为城市化进程中最具有革命性的因素。

“城市之镜”其实是城市中人的心中之镜、艺术家们的心中之镜,它不是一面被动的镜子,而是在心灵与心灵之间、语言之间、符号之间互相照射的光波。它最重要的特征也就是后现代叙事的特征,它从不试图伸入对象之中,它永远只停留于光洁的表面,不再相信在镜子的背后还会有什么东东。展览中许多艺术家的作品都使关注停留在事物表面、城市表面,甚至停留在非常细碎的表面。然而,正是这种努力使广东年青的当代艺术家逐步变得成熟起来。但是,我们还是有理由担心这批年青艺术家们抵御不了因袭的诱惑。在某些人的作品中,从因袭到创造还有一段路程要走。

无论如何,城市就是差异性的样板,是崇高的游戏之邦,也是欲望的乌托邦。当代艺术不仅揭示城市的异质性,而且可以塑造城市的符号谱系,展览中的某些作品就是在这些方面取得了成绩。

李公明

注释:

[1] 参见皮埃尔·布尔迪厄、汉斯·哈克《自由交流》,87页,三联书店,1996年

[2]

皮埃尔·布尔迪厄《摄影的社会定义》,见罗岗、顾铮主编《视觉文化读本》,广西师范大学出版社,2003年

2004.4.10

开放时间:每周二至周日9:00-17:00(逢周一闭馆)

每日16:30停止入场

地址:广东省广州市越秀区二沙岛烟雨路38号

咨询电话:020-87351468

预约观展:

-

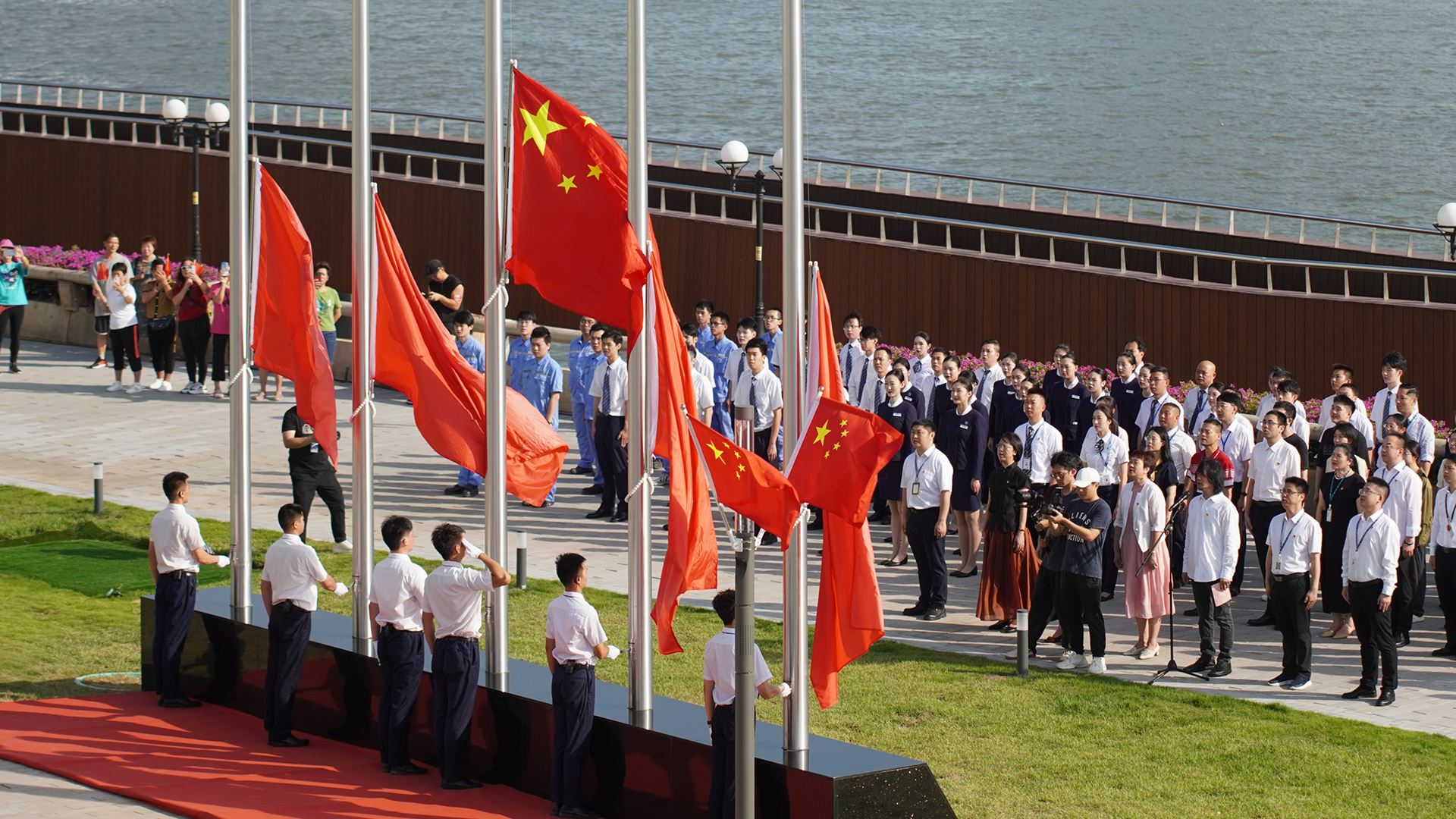

金秋十月第一天,白鹅潭大湾区艺术中心以一场庄重而盛大的升国旗仪式,庆祝中...