不确定的“差异”——一个展览的保护色(孙晓枫)

录入时间: 2007-08-28

社会的底色

广东作为中国实行改革开放政策后最早开放的地区之一,作为经济体制改革的实验区和新生活的试验田,广东自身获得的发展机遇和它所要面对克服的问题是对等的,在一种摸石头过河的心态下,广东在“冒险”中获得了一种敢于开拓进取的力量和务实的精神。二十几年来经济建设上所确立的优势得到充分体现,全省各大中城市的发展取得了令世人瞩目的改变。城市化的进程使广州、深圳、东莞、佛山、汕头等重要城市重构了城市的景观,城市生态也产生了深刻的变化:桥梁、道路不断地修建拓宽、大型的购物中心、商场星罗棋布,占据城市里各个商业黄金地带,配套齐全、环境幽雅、高档次的住宅小区分布在城市交通较为发达的区域。城市因自身发展的内在需要不停地拓展,城市周边的经济开发区、新区不断地纳入城市的版图。

较为发达的城市里消费品高度集中,同时也营造了一个又一个消费主义的神话。消费品的超常量囤积持续地刺激着城市人消费的欲望,消费主义的触觉随着一波又一波的消费浪潮顽强地向城市及城市之外的每一个角落延伸,为生活在城市里的有着明显身份差异的每一个角色进行身份“催眠”和价值说教。为了确立对消费主义高度的认同感,消费主义不遗余力地去包装、制造、批量生产这个时代的“商业精英”或“消费英雄”,树立消费时代的各种新型“样板”,把他们训练成为消费主义的代言人,利用消费主义所标榜的价值观去说服各阶层相信消费主义对于每一个人幸福生活所承诺的一切的有效性。在预先设定了一个即将实现的生活目标和“伟大”的现实理想后促成大众以“义无反顾”的姿态投入全社会的消费行动和拜物浪潮中。

消费主义所倡导的“文化”具有很明显的“一次性消费”的性质。文化工业的流水线上源源不断地生产各式各样的文化产品去全方位地包围人们的感官世界。文化工业的操控者熟谙大众的消费心理,他们惯常的策略是不遗余力地去讨好大众,把娱乐性放在文化产品的首要位置,把猎奇、色情、暴力等元素严严地包裹在一张优雅的伦理道德表皮下到处贩卖,以简单得近乎肤浅的叙事方式粗暴地嘲弄人们的智力和教养。文化工业在蒙蔽大众的同时也为自己催眠,赋予自身一种教化人伦的不可推卸的“责任”。但是,文化工业并没有充分地认识自身存在的局限性。文化产品过份强调娱乐性,从来就没有考虑通过那一条途径(其实并没办法)去揭示、解决当代人在现实生存中普遍存在的焦虑、不安全感等深刻的心理危机,它只是让瞬间快感的蛊惑使人暂时性失忆,成为私人无法实现的部分欲望的廉价代替品,成为人们日常情感的便利快捷的排泄方式。对于人们生存中的各种困境所造成的痛苦,文化工业用麻醉代替了拯救。被大量的文化制品所包围的生活中,人没有因精神得到抚慰、告解和解脱从而获得了思想上的解放,心理上获得的只是局部的、浅表的、短暂的麻醉。文化产品的一次性消费性质所带来的危害不仅仅体现在产生出大量的文化垃圾所造成的资源浪费,另一个更严重的后果是这些数目惊人的文化垃圾长期地堆积在人们的日常视野里,很可能会造成人们对文化这一带有精英主义色彩的概念在认识上逐渐地偏离原来的意义并产生深刻的误读--文化是肤浅、轻率、煽情、无意义的。消费主义轻而易举地消解了人们对精英文化的信仰、崇拜和追随之后,促使人们从内心滋生了强烈的虚无情绪。“文化工业通过娱乐活动进行公开的欺骗。这些文娱活动,就像宗教界经常说教的,心理学的影片和妇女连载小说所喋喋不休地谈论的,进行装腔作势的空谈,以便能够更牢靠地在生活中支配人们的活动。”阿多诺已经预见到置身于文化工业包围圈中的人所要面临的危险。也暗示了大众文化对精英文化的“围剿”是文化工业在争夺话语权时的一个潜在目的。

作为在消费时代成长的青年一代,在消费主义长期的“哺育”下,他们在一段时期内所表现出来的文化诉求及文化趣味必定和这个时代保持着一定的默契。即使蠢蠢欲动的叛逆情绪时刻滋扰内心,并造成了各种冒险行动的发生,行动之后仍然无法摆脱重回消费主义所描述的社会秩序之中这一命运。这是因为行动本身并非是理性认知的结果,而是对一种压抑情绪的有限宣泄而已。(这也正是我一直以来对所谓的“愤青”的怀疑,他们的“歇斯底里”是不具备杀伤力的。)在拜金主义的耀眼光环下,要抗拒消费主义对现实生活理想海市蜃楼式美好描述的魅力的确是困难的。甚至,要对这一切提出怀疑都需要一种非常的勇气。作为消费时代的艺术,很可能会沾染上一种急功近利的习气,艺术家在艺术创作时的自主性和能动性必将受到功利主义的挫伤。艺术的目的和商业目的不谋而合,达成共识后的直接危险是商业目的可以轻而易举地取代艺术的目的,处于艺术学角度阐释作品中的文化针对性只是为了加重艺术品进行商业运作时的价值筹码。这一现实成为横亘在艺术批评前进道路上的巨大障碍,批评语汇中所有关于艺术宏旨的描述在商业的现实意图中变得令人起疑。而处于不确定状态中的青年艺术家有可能在艺术批评失语的困惑情境中丢失对自身艺术的判断。

处于这一现实布景前的发言,获得了一个可供不断复制的前提。

圈定的“集体”

当代的广东文化是各种文化大混合的产物。在各种各样外来文化的冲击和磨合中使广东的文化生态具有难以想象的复杂性和多样性,从而也加大了对这一批以“新青年”命名的艺术家的艺术进行解读时的难度。而现在的工作方法只能是“在差异中研究差异”。

“通过文化史重回社会史,更确切地说,是通过人们形成的表象重构社会,这种表象既是社会的反映,同时也制约着社会。”(罗杰·夏蒂埃)这一论点挑明了文化艺术及社会间的对应关系。艺术批评和艺术史的书写有必要回到社会史中进行参照,在艺术-社会的框架中进行阐释所得出的结论或许会更接近于问题的本质。显然,“开放的姿态--首届广东新青年艺术大展”的意义不只是属于艺术史的,它的意义或许会更多地体现于为一个时期的社会史研究提供一个具有第一手资料意味的艺术文献样本。

对“开放的姿态--首届广东新青年艺术大展”所展开的批评并不是寻找一种固态的结论,而是通过确定展览的三大部分后进行比较分析,注重对青年艺术中存在的各种“差异”的呈现,探讨“差异”存在的合理性和必然性,在一个“开放”的显性主题下揭示“宽容弥补了理解力上的不足。”(约翰·格雷)这样一种隐性主张。宽容“……从一方面看,它是一种理性共识的理想。从另一方面看,它是对和平共存问题的一个解决。”

约翰·格雷的论调在强调“宽容”的必要性的同时,也从理论上为认识“差异”确立了一种尺度。批评必须采取务实的态度,这可以时刻保持对“绝对化”批评语法的警觉,不至于使批评变成带有侵略性的、坚硬的“石头”。

作品被集体展现后,个体中的缺陷慢慢累加变成一种普遍性的现象。在一部分作品中,看到的并不是艺术家个性鲜明的、独立的形象,因模仿的痕迹过重造成艺术家主体不在场的错觉。这倒像是一次集体的对艺术史的温习活动。追究出现这种状况的原因时,必须回到构成这个整体的人员结构中进行甄别,从创作者的特定身份来寻找缘由。

此次参加展览的艺术家年龄跨度处在35周岁20岁左右之间,其中包括了六十年代、七十年代及八十年代这种以出生年代进行划分的“三代人”,而七十年代后期和八十年代初期出生的艺术家占大多数,他们可以说是这个展览人员构成所占的份量最重的一部份。如果从社会学的角度对这一群体进行定义的话,他们是属于社会机器生产流水线上的半成品,社会现实流行的价值观左右着他们的价值选择,社会的普遍规则对他们行为的规范和控制相对牢固。艺术在消费社会所遭遇到的种种困境在他们的艺术中也有较为明显的反映。他们是一群刚刚脱离学院教育或是仍处于学院教育系统的生产环节之中,学院作为一个“小型”的社会单位落实了社会--人这一对应关系中矛盾张力的阐述。学院艺术在自身的习惯性逻辑下所养成的“口味”和中立的学术主张为这一群体确立了各种各样的“禁忌”。对禁忌的谮越是必须付出代价的。这一暗示促使他们在艺术创作时有必要小心翼翼地寻找一条“非对抗”的表达途径,一方面表达了他们的合作态度,一方面使创作中的主体性不至于完全丢失。折衷的面孔掩盖了个人与学院禁忌之间的紧张关系。当然,这一人群中也有一部分是各种指令无条件的服从者,如果把这些人定位为“中毒”甚深者还不如定位为安全感匮乏的人,他们不具备怀疑既定秩序的力量,只有在服从中他们才能获得安全感--一种被庇护的感觉。他们拥有高超的技术但思想却处于缺席的状态,他们的身上又一次证明了现时代工具理性取得的胜利。在这一群体中具有特立独行者,有着独立的思想品格的人仍是少数的,作为一个集体中的异数,他们的行动和艺术所有的意义将被排除在具有认同基础的“集体”之外。

六十年代后期出生的和七十年代初期出生的艺术家在不断的摸索和实验中,对各种干扰和阻力的清除行动中获得更多的独立性和话语权,他们开始积极地在社会的弹性区域实践他们的“文化理想”。

作为关键词的“城市”

“开放的姿态”只是作为一个预定的、“虚构”的主题存在的。对这一主题的性质的强化认识其实是为了还原展览的现实。对展览所开展的批评必须绕开策展理念这一预先设定的意义,在这一些充满各种差异性的作品中重新找到一个恰当的阐释基点。我们首先假定了社会环境对这一阶层产生了深刻的影响并把这种深入的影响投射在他们的文化艺术中。只有在这种“虚构”的保护下,批评才可以顽固地坚持下去。

“城市”在此成为批评的关键词。“城市”这一概念的所指和能指,它所包含的一切,无论是作为生存的底色,还是作为进入艺术作品中呈现为“镜像”的意义,城市和每个艺术家直接地发生了关系。“城市”作为一个话语场它为阐释提供了多条充满各种可能性的通道。在众多的作品中,对于作品所表现出来的不同的文化取向进行有效地区分,以“城市”作为一个共同的出发点在各种差异化的作品中来谋求共性,并确定主题。

第一部分“城市之镜”里的“城市”概念其实已经偏离了城市本身的意义。“城市”作为一个广义的生存背景在艺术中二次呈现时,在个人独特视角的观照下重新认识城市对城市人生存的描述及被城市现实流行伦理掩蔽的个人生存实质。城市在作品中呈现的是一种陌生化的效果,在对城市日常细节的碎片化处理和经验转换中,城市的确定性被消解,变成了一种游移不定的绰约影像。城市坚硬的一切投射在艺术家的内心这一面“镜子”中不停地扭曲变形,成为一个虚幻的“影子”,带有梦境般的性质。艺术家把握到城市生活中的不确定性和偶在性,“城市”与个人生存不断地拉开距离,成为一种遥远想象的意象,被禁锢在内心真实体验和“幻觉”共生的黑暗空间。“城市”作为一个认识客体既定的意义逻辑被破坏后呈现出另一种“真实”的意义进入了表象的深层结构中。曹菲、欧宁和他们的工作组创作的DV作品《三元里》深入地探讨了这个问题。“三元里”是一个有特定所指的具体名词。有关的历史、事件凝固在“三元里”的记忆里,成为这一地名的附带说明。影像中的“三元里”被细节化、具体化和局部化,通过对这一特定空间的碎片式的线性拼接,在DV时间的推进中,“三元里”的空间概念被切割成许多的时间碎片,时间成为空间的粘贴剂在40分钟的时间里获得了40分钟的空间。对被割碎的空间进行拼贴是否能完全重现“三元里”全部的“事实”?其实镜头下的选择已包含了创作者对“三元里”的某种判断,那么,被呈现的“三元里”是真实的“三元里”还是一个带有浓重个人色彩的“三元里”?影像中的“三元里”和现实中的“三元里”哪一个更接近“真实”?即使曹菲和欧宁他们在影像中堆砌许多较有代表性的符号,如抗英纪念碑、宗祠、醒狮、粤曲小调等来还原“三元里”的现实,利用三元里的历史档案和当下的境遇陈述作为影像退场后的注脚,但是他们忽略了影像本身的虚构性质。进入镜头的“三元里”只是一个虚构的文本,它是一种超验想象的产物,是一个遥远的他者对一个传说的转述。而进入观众视界的影像,又一次进行意义再生产,在观众的个人角度下,“三元里”变成了一个复数概念的集合场。创作者想通过对“三元里”的描述来揭示城市化进程中的生存困境的初衷被悬置在现实与虚构的中间地带。无可否认的一点是“三元里”中成熟流畅的影像叙事、蒙太奇手法的娴熟运用、背景音乐和画面节奏的准确对位成就了作品的完整性,创作者的出色工作确保了作品在视觉上和心理上给人带来巨大的冲击。张嘉平的影像作品《城市制造》把城市里的局部景观不同空间中的高架桥进行截取、嫁接后开始了一次对时空理性的颠覆游戏。他用镜头“盗取”了高架桥的时空片段,然后把这些片段并置在同一个平面上,片段化的时空被重新移植并置后产生了“异质”的心理体验。各种空间的“合理性”被破坏,像一场地震后所造成的空间错位,这种错觉持续地干扰着认知习惯。静态的高架桥局部影像中出现的车辆和走过的人使时间切入空间,这些带有时间性的符号突然出现又突然消失,似乎是消失在并置时空的另一个片段里,影像的平面空间产生了被忽略的“暗层”,时空之间互相吞噬。正如作者在作品的评述文章中所说的,“隐匿的维度被开启”。在艺术家对时空的技术化颠覆活动中,在量的意义上获得了更多的时间和空间。而作为《城市制造》的意义并不仅仅局限于此,对高架桥这一符号的利用,它既代表了技术创造的伟大想象力,也代表了城市化进程里的现实难题,这恰恰成为了“只有技术和科学才能使我们摆脱由技术和科学造成的困境。”(齐泽克)这一悖论的现实佐证。《某一天》系列图片是王宁德近期创作的作品,弥漫着荒谬和残酷的混合气息。图像虚构了一个被异化的家族谱系,他们/她们孤独、压抑,带着不敢宣泄的痛楚,在镜头封闭的时空里默默地忍受着生存中的阵痛。图片中利用传统意义上的全家福格式、集体照格式、婚纱照格式、旅游纪念照格式等这些形式化的场景安排手段来强化这种被异化的人格、情感的意味。选取的符号(如婚纱、玫瑰、优美的风景、人工化的带有艳俗意味的布景等)和这种特定的情感状态互相孤立。那些紧闭双眼把个人的痛苦体验囚禁在黑暗的内心,主动地和世界中断交流。人物形象拙劣的化妆像是被伤害后的淤痕(这种化妆其实也是一种来自社会流行的恶俗的审美标准的伤害。),成为精神伤害的外显印记。王宁德在镜头中保存了一个被伤害的不确定集体在社会转型时期复杂的意识形态下的创伤记忆,把受虐者难以描述的情感状态和心理体验形象化。寓言化的图式充满批判的力量。

时尚风潮和流行文化为城市生活涂上了一层闪烁的“迷彩”,形形式式的时尚符号在消费浪潮中持续不断地更替、堆积、覆盖。城市成为一座巨大的超级市场,拜物主义者带着“丰收”后的荣耀、昏眩和迷乱,疯狂地生产欲望,然后在欲望中迷失了生存的向度。时尚图式的现实意义被艺术家“借用”后进入了再生产的过程,成为艺术家批判意识的载体。艺术家通过对时尚图式的“借用”来达到对流行文化的批判目的,对于人被物化的危险保持着足够的警惕性。江衡的《满天星》系列作品中的图式是零碎的、重复的、拼贴式的。他努力地搜罗了大量当下流行的时尚图式来进行“构图”,各种时尚物件四散地铺排在画面上。缺乏焦点的画面带着错乱的幻觉。艺术家像一个顽固任性的孩子,把玩厌的玩具随手地撒落在地面。每种被延用的物件都可以构成日常生活中的细节化叙事。当这些细节化的叙事不断地被重复,凌乱地呈现的时候,生存的向度却失去了明确的把握方面。艺术家充分认识到日常生活易于消逝的特性,认识到艺术中所能挽救和保留的只是日常的某些局部。艺术家无法描绘出生活的整体轮廓恰恰证实了生命的偶在性质和个人生活的局限性。杨帆的《城市疾走》系列表现了在都市里疾走的时髦女孩,城市景象在她的画面里成为平面式的图案,被符号化的城市成为一个没有特质的、共性的城市概念,人在这种场景中的存在同样有被平面化的危险。充满细节的具体生活在她的图式里变成了一只被放了气的空瘪的气球飞不起来了。她在城市生活中看到了一种“被规定的生活”或是“被定义的生活”的刻板和单调,每个日子仅仅代表了每个日子的全部“意义”,而这一种“意义

是无法叠加的,即使叠加了也只能算是一种“意义”的复数。在她抒情的笔调和优雅的色彩中,我们认识到的却是生存中一种泛灰的调子。

艺术作品中对城市题材的表现已经成为一种“流行”的倾向。艺术家从城市内部在包围着城市的隐形围墙上打开各种缺口,城市里多向度的生存状态在艺术家打开的缺口中得到认识。“城市与人”部分的作品表现了城市“此在”的生活,对日常细节的定格,对自身生活近距离的“临摹”使这一些作品具有现实主义的品格,表现出城市与人这一对应关系之间的张力。对城市生活细节化的呈现挽留了城市历史的宏大叙事中被遗漏的点滴事实。作品中被放大的“个人”是青年群体自我认同的结果。青年艺术家们生活在城市之中,具有了一个共同的生活背景(即使这些艺术家是来自于不同的地区,但他们受高等教育的背景仍然是在城市,并且,城市化的过程中,城市里的伦理观和价值观对他们的生活产生很深刻的影响)。刘庆元一直以来把注意力投放在日常生活中随处可见的细节上,正如他所说的,“日常生活里的创作元素太丰富了,任何一个细节都可以是很有意思的。”广东的每座城市中,风格各异的建筑在城市里述说着城市不同时期的历史,在杂乱、富有活力的市井风情中透出南方城市特有的生活态度。在刘庆元的作品中,你可以看到那些非常熟悉的形象,如慵懒的人、无目的的漫游者、在汽车站牌下带着空洞笑容的人、面无表情的保安、街角无所事事的“愤青”等,这些形象真实得有些荒诞,像是活报剧里面的某个情境。这些没有名字的“群众演员”包围着生活,他可以是你,可以是我,可以是任何一个人……在近距离的逼视中,我们看到了城市“伟大”的场景中卑微的个人和被轻易遗忘的琐碎的生活。赵红雨、杨小玲、周耀威、龙伟权她们/他们描绘了都市青年的时尚生活,这一系列的作品更像是当代都市生活的调查报告,通过各种角度来保留城市里的形象档案。她们/他们选取的素材和自己的生活态度有着密切的联系,她们/他们忠实于自己的生活,有着非常朴素的世俗情怀。城市与人在作品中是一种和谐的共生关系,每一座城市为青春生活、个人理想的实现提供一个广阔的舞台。她们/他们作品中对城市生活的情感基调有别于“青春残酷绘画”的“受伤感”,不是以一种逃亡者的角色而是以一种城市生活的积极参与者角色出现的。青春时期的“被虐”幻觉和焦灼感并没有在作品中呈现,平和的生活氛围里体味着被定义的幸福和不事张扬的忧伤。

“城市牧歌”部分的作品强调了对传统的审美趣味、创作思维、学院风格的追求,他们代表了坚守传统阵地的力量,把传统的人文温情倾注在对现实的诗意描绘上,在高度人工化城市中以牧歌式的歌唱来抵御对古典情感的轻率遗忘。在他们的表达策略中,城市是一个不具备现实意义的极度虚化的背景,而艺术成为一种回返“理想家园”的有效手段,是进入现实时空背后那些即将荒芜的记忆时空的“交通工具”。他们小心翼翼地继承传统,把个人的艺术理想置放在传统的审美之维中进行比较,以一种改良的态度来延续传统的线性书写,使个人艺术在一开始就从传统中获得了相对的“合法性”。林蓝的艺术在水墨画传统的语法系统里寻找突破口,从材质的选择上打破了水墨-宣纸这样一种固定的语言结构,寻求媒介转换后所产生的新的互为关系。对新媒材的大胆利用一方面为了强调传统艺术在当代语境中的自我诉求,另一方面拓宽传统艺术的生存空间。许以冠的图式对西方静物画语言系统和本土的审美趣味进行嫁接,作品中的静物有着西方式严谨理性的造型特点,整体上却弥漫着东方独有的美学气息。

作为批评关键词的“城市”构成了展览三大部分共同的理论基点,它成为背景,成为素材,成为一种价值尺度,成为批判的指涉对象……一座城市在艺术家不同的观照视角下产生着不可调和的差异,关于城市的各种叙述分裂了城市之后使城市变成复数。

批评的谢幕

每一个展览都可以看成是一次“圈地运动”。当参展艺术家被选择以后,这个展览必定带有一种局部化倾向。选择了这一批艺术家必定就会丢失另外的、更多的艺术家。而事实上,这样才能确保一个展览主题和内在意义的完整性。当我们把注意力集中在一个展览上的时候,已经产生了“一叶障目”的嫌疑。对一个展览所开展的批评划上休止符时,有必要把眼光平移到被展览命题舍弃的区域。这一区域是展览主体之外开阔的可能性空间,它反证了一个展览的匮乏状态。所以,我们必须尊重展览之外的另一种存在,它一方面作为一个参照系统促使展览的意义向更为纵深的方向掘进。另一方面是作为一个展览的虚构空间后使展览蜕变为一个发生了的“事实”。

批评当中,我尽量地回避“新青年”这个概念,不想过度地纠缠在“新与旧”的概念游戏中,在确认“新青年”这一概念的时候就必须杜撰一个“旧青年”的概念与之对应。在对“新青年”的命名中其实是带有一种褒奖的、肯定的、认同的态度,似乎对“新青年”以外的另一个集体的排斥就获得了一种可供遵循的情感逻辑,这对于“开放的姿态”这一主题的阐述反倒会造成严重的挫伤。必须努力避免人为造成的价值认知上的对抗。

批评谢幕的时候,城市里的青春生活开始回归现实,变得饱满而生动。各种各样的青春叙事在城市的每一个角落里传播--蔓延豪华夜宴上名流群集的杯盏交错、酒吧迷离夜晚的情色道白、摇滚现场来历不明的愤怒、购物广场上疯狂的名牌角逐、超级市场的油盐酱醋、工地厂房里的起早贪黑、昏暗工棚里的沉重梦魇……城市的街道上一边是口口声声的幸福一边是时时刻刻的苦难,向左是天花乱坠的快乐向右是昏天黑地的忧伤。那些生活在城市里说着本地话或是操着外地口音的青年们,为了实现一个对自己许下的和未来幸福有关的承诺,把自己孑然的肉身抛向城市广场的空地之后,灵魂悬浮在光怪陆离的都市夜空中陈述假想中的幸福,他们将信将疑的眼光里猜想着城市之光是否会幸运地照在自己的身上。

孙晓枫

开放时间:每周二至周日9:00-17:00(逢周一闭馆)

每日16:30停止入场

地址:广东省广州市越秀区二沙岛烟雨路38号

咨询电话:020-87351468

预约观展:

-

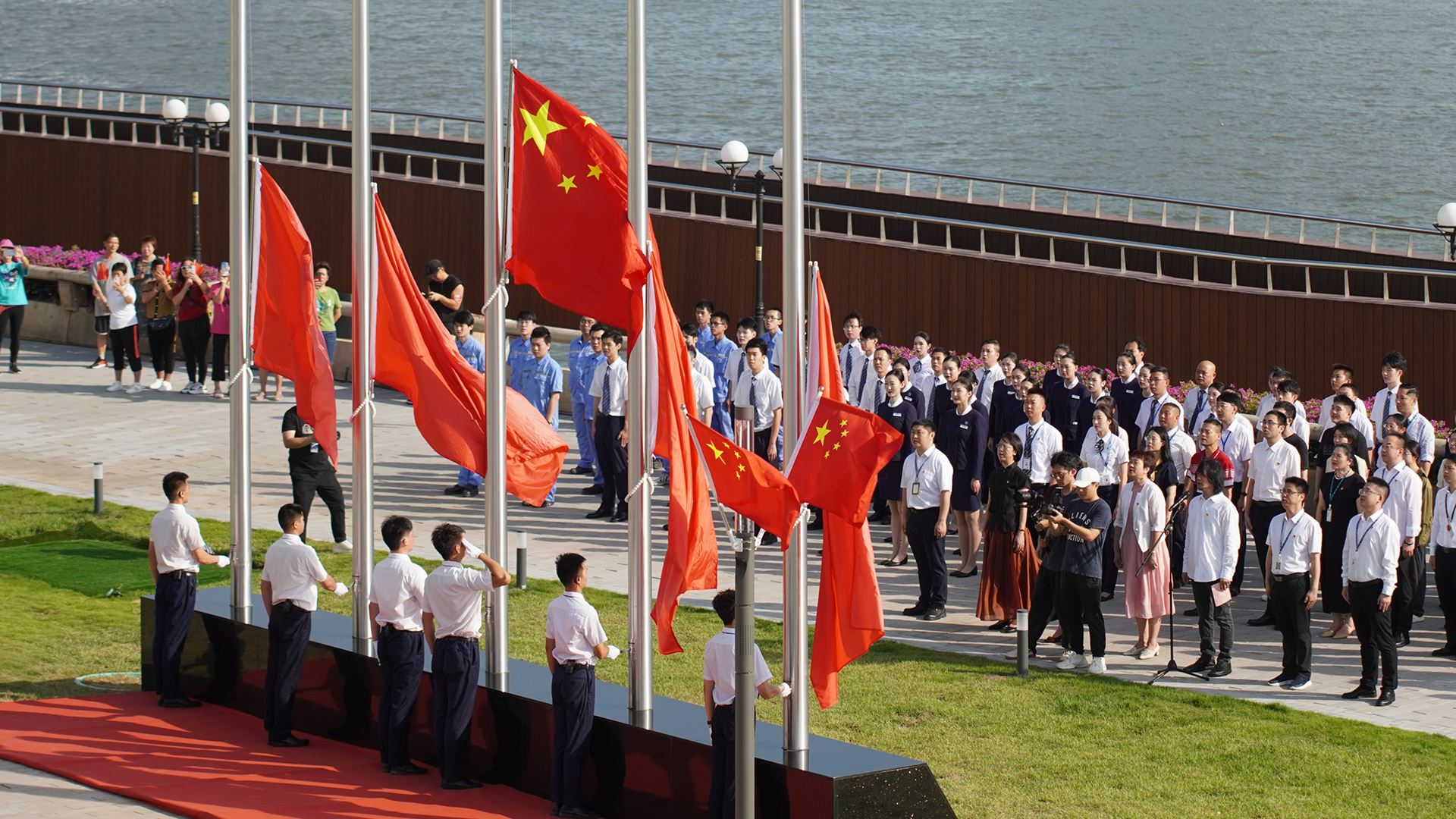

金秋十月第一天,白鹅潭大湾区艺术中心以一场庄重而盛大的升国旗仪式,庆祝中...