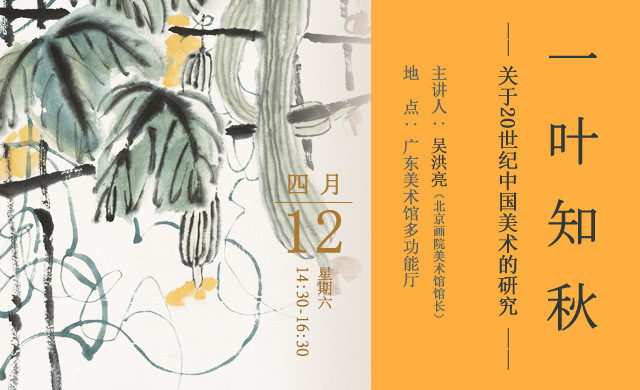

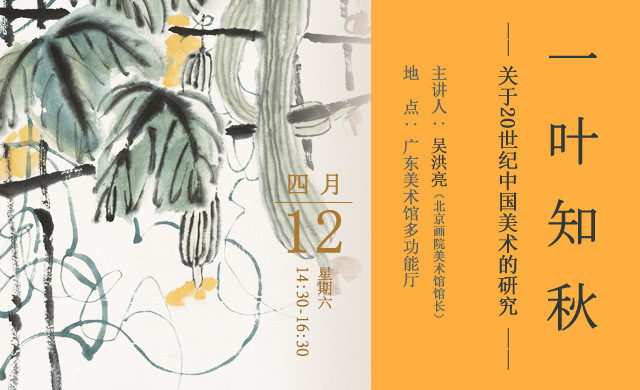

讲座丨一叶知秋——关于20世纪中国美术的研究

主讲:吴洪亮(北京画院)

时间:2014年4月12日(周六)下午 2:00-4:30

地点:广东美术馆多功能厅

报名方式

+ 本活动免费,请报名参加。

+ 报名链接:http://app.askform.cn/233990001.aspx

讲座提要

本次讲座将以北京画院美术馆围绕齐白石的展览和研究作为中心进入。任何人想要了解20世纪的中国美术史都不可能绕过齐白石而单独实现,或者说他的艺术已成为20世纪中国美术史的一个经典案例。20世纪中国艺术的形态之多样,历史之跌宕、人物关系之复杂是在进入这一专题之初所始料未及的。以齐白石为中心进入后,纵向将碰到李苦禅、王雪涛、许麟卢、李可染、周思聪等等。横向自然碰到金城、陈师曾、王梦白、张大千、林风眠、徐悲鸿、于非闇、胡佩衡,甚至蒋介石、毛泽东、胡适,海外的齐吉尔、野口勇等等。在这样以个案勾勒全景的诉求中,在我们逐渐编织与增补的横纵图中齐白石始终是我们的中心点。

主讲人简介

吴洪亮,北京画院美术馆馆长,齐白石纪念馆馆长,全国美术馆专业委员会副秘书长,齐白石艺术国际研究中心秘书长,全国城雕委艺委会副秘书长。

吴洪亮,北京画院美术馆馆长,齐白石纪念馆馆长,全国美术馆专业委员会副秘书长,齐白石艺术国际研究中心秘书长,全国城雕委艺委会副秘书长。

讲稿整理

主讲:吴洪亮

各位朋友,大家下午好!非常开心,今天早上到广州,远离了北京的雾霾天气,到二沙岛这里空气很好,在这个下午跟大家分享来自北方的一个小型美术馆对20世纪的研究。

跟大家介绍一下北京画院机构,各位对于艺术家可能很熟悉,但对机构可能不是很了解。北京画院是新中国建国以后国家级的第一所画院,是周恩来总理亲自关怀成立,1957年成立,成立以来一直对中国传统文化进行研究,以及创作,这个机构代表跟这片土地有关的艺术状况。

这次非常荣幸受到罗一平馆长的邀请,北京画院的一批藏品到这里展出,"丹青京华"展览这一站是第三次展出,也是最大规模,最早是在北京画院美术馆做过小型的研究型展览,后来在中国美术馆做"中国十大美术馆春节期间亮相",我们也拿出这个板块的作品,罗馆长对此印象深刻,把它请到广东。

大家已经看了展览,有些艺术家可能大家比较熟悉,有些恐怕不熟悉。在今天广东美术馆作为具有当代艺术氛围,以及以当代思维关照中国二十一世纪中国艺术很重要的美术馆,看出这些传统的东西,我不知道大家有何感受。今天跟大家分享的不仅仅是在展厅看到的作品,还有北京画院以及北京画院美术馆这几年我们做的关于20世纪其他的一些艺术家展览的情况。从而使大家更了解北京画院以齐白石为中心而展开的系统性研究,和大家分享的核心内容就是齐白石。

速写 齐白石老人1864生,1957年去世。

这副素描是蔡国强给我的,他有一次到北京画院参观,专门拿了这件东西给我看。他说这个是马克西莫夫画的,现在油画家很著名的几大家,靳先生、詹先生都是马克西莫夫的学生,他当年在中央美术学院任教,那个时候苏联的马克西莫夫认识齐白石,给他画这张像,这件素描被蔡国强收藏。讲这个插曲是想说明,齐白石并不是一个简简单单的画匠,他在当年就已经有大的触角,和全世界的美术相联系。

北京画院和一般的美术展览机构不太一样,画院还承担创作和研究的工作,我们希望把我们小小的美术馆做的很舒服,在这个氛围里,我们希望大家进入一个中国艺术的欣赏情景。博物馆的体制是来自西方,不得不说也是民主主义的生成品,以前在西方重要的文物收藏是在贵族或者国王手里,随着民主社会的到来这些东西要和大众分享,慢慢才有今天我们熟悉的博物馆和美术馆的形式。中国绘画,尤其是以文人状态生成的艺术品,在很大程度上相对小众,相对以一种更安静、更平和的心态欣赏。我们希望逐渐把北京画院美术馆建成符合中国艺术被欣赏、被感受的空间。

这次在广东美术馆看到的藏品是北京画院拿出自己看家的一部分藏品,这次来到广东。齐白石这次来的不多,但是做一个广告,这个月24号澳门会做齐白石的大展,正好赶上澳门回归15周年,会有300件齐白石的作品在澳门博物馆展览。这次拿来五件齐白石的作品都是我画了勾的,张张都是精品,一会儿和大家分享,北京画院的主体藏品可以在我们网站上看到。

刚才跟大家谈到了北京画院美术馆和北京画院,齐白石跟这个机构是什么关系?1957年成立的时候,齐白石是北京画院首任的名誉院长,北京画院是5月份成立,白石老人是9月份走的,北京画院成立的时候他并没有参加,因为他和中国文化很重要的地位和关系,当时决定他来做首任的名誉院长。而我们的研究也是从齐白石开始,因为齐白石身后有将近两千件藏品,后来又收藏了一些,现在有2200件的藏品以及文献在北京画院收藏,应该说北京画院是现在全世界收藏齐白石作品最多的机构。

想把齐白石了解清楚必须对更广泛的部分进行了解,从齐白石开始我们也试图通过不同的研究方法,对20世纪的中国美术甚至此地的岭南美术也要有所接触,甚至到整个世界的美术。北京画院是一个不大的机构,北京画院美术馆是一个小型的美术馆,我们希望从局部研究开始来对整个中国美术甚至国际上的美术进行了解和研究。我们这些年慢慢的把我们的研究方法,或者说一个美术馆的研究与展览方法称为"一叶知秋"。我在北京画院美术馆早上正好有一片秋叶落下来,用中国人自己的语言来描述的自己的研究方法,通过一片树叶来了解秋天,甚至整个艺术生态。

大家看展厅里是一张张的画,我想告诉大家我们是怎么思考这些问题的。中国最重视的其实是人情,艺术圈也是一样,包括齐白石,他在北京、湖南,他走遍了大半个中国,他有很多朋友,他有很多弟子,我们从人情的状况,交友的角度,从人开始进入。比如齐白石的学生李可染,李可染的学生到周思聪,周思聪的学生到了北京画院现在的院长王明明。另一个脉络,比如他的学生王雪涛,大家在展厅也看到一个人叫王梦白,也是他的学生,再往后田世光,这是中国艺术基本的传承方法。

这里有三幅《李铁拐》,分别是齐白石、李可染、周思聪画的,当我们把画摆在这里的时候,有时候做美术史研究,甚至所谓的断真伪问题,我觉得最简单的方法是对比。当你把作品放在这儿,我个人的感受觉得不需要语言描述,它们有多大的异同。最重要的是我们要把形象的东西有效的拿出来和大家分享,这是我了解美术馆要做的事情。

同样的一个题材也会发生很多的变化,包括像李可染先生画的《搔背图》,这个题材传承了很多代,最早我们看到齐白石临摹八大山人,从齐白石一个人搔背到一个伙给钟馗去搔背,再到李可染先生,一个小朋友给一个老者搔背,这是慢慢的变化,中国的艺术有时候不是通变,在前人的基础上一点点通过量的积累、时间的打磨而慢慢生成。这是我们研究的基本手段,先确立方式。

确立方式我们做了一个工作,就是选择题目研究什么,我是2007年到北京画院任馆长,那个时候面临的第一个问题是,这个馆要做什么?在北京美术馆生存条件不如广东美术馆,上面有中国美术馆,旁边是央美的美术馆,另一侧是今日美术馆,在很大的压力下我们小美术馆怎么生存?我们选择和北京画院有关系的20世纪作为切入点,从齐白石开始作研究。在座有很多青年人,在写论文和做课题的时候,可能第一个要思考的是这个题目值不值得干?从一个思考方法进入,如果你找错了题目,花了半辈子的心血,那是人生最大的悲哀,一个美术馆动用国家的资源来做研究,如果题目错了,恐怕是最大的问题。当时选择20世纪的时候,从我个人的角度讲也有忐忑的一面。

刚刚去世的苏立文先生,出了一版《20世纪中国艺术与艺术家》中文版序言的开篇部分,他这样写道"1959年,当我出版西方语言中的第一部研究此课题的专著时,西方同行们批评我为一个不值得严肃对待的课题浪费时间"。

苏立文生前我们有所接触,是一个特别直白的老人,当他在中国20世纪研究的时候,他在国际艺术史语境中遇到的问题是及其苛刻,今天我们也面临当时西方学者提出的同样问题,关键有两点,"没有新东西"与"模仿西方"。我不知道大家有什么感受,仔细地想,恰恰是这两个问题。第一,很多人觉得中国有灿烂的绘画历史,但到了清代临摹有一个脉络的艺术家完全在重复前人,没有提供对美术史新的贡献,这是一个思考方法,创新这个事本身对于西方的艺术体系来说是非常重要的基本点,中国人可能不全这么想,这一点我们存疑。第二个部分,叫模仿西方,尤其从上个世纪初,我们看到从康有为到徐悲鸿太多的人都在探讨一个问题,中国画不行了,我们要从西方拿来,而这个过程有一个学习。可能走了两个线,一个是徐悲鸿这条对古典的学习,还有一个是对当时西方流行现代艺术的学习。20世纪末当代艺术进入我们生活,很多人也在说什么是当代中国最好的艺术家?抄得快的那些,找到一些中国老百姓和艺术圈不太了解的艺术家,抄回来给大家看的那些艺术家就是成功的艺术家,这本身成为中国艺术史和中国艺术生态中很重要的问题。如果这两个问题我们没有呈现一个好的回答,恐怕我们所做的美术馆和做的美术研究本身就值得置疑。

因此,我们就在寻找自己的方式,从一个高端的理论角度去呈现一个具体问题的手段,不是美术馆要做的事情,可能是一个单纯的学术机构要做的,美术馆承担把我们的态度陈述清楚,传递给大家的责任。我们这几年做的工作,就是从具体的个案出发,找到线索,勾勒全景,用事实来说明问题。这是一个渐进的过程,而有趣的是,我们发现自己并不孤独,开始做的时候并没有太多的人做这个基本工作,而这几年我们看到大量的国内外机构都在做系统研究的工作,我们广东美术馆也是做了非常重要的贡献。

20世纪离开我们很近,很多问题、很多人、很多画都不可以明说,还有很多人在世,很多矛盾现在还在积存,有时候处在很尴尬的状况。这一百年恰恰是中国历史非常动荡的一百年,好多战争、好多艺术和文化的清洗,所以很多东西被遮蔽,我们必须通过具体的工作找到被遮蔽的部分,把艺术家、艺术作品放在应有的位置上,这就是我们现在做的工作。

北京画院在做这个工作整体启动之前找了一些学者做了从北京角度出发的"20世纪北京绘画史",我们圈定了简单的研究范围。在这个范围的基础上,我们美术馆建构了一种思想和方法,叫"以展览的方式思考",这样的思考模式可能和一般做美术史不一样,因为在做展览的时候必须有原作,实实在在的东西在那里,变成一种形象感,与背景资料相配合,大家才可以在一个观赏过程中进行有效的欣赏,而且要把一些东西合理地视觉化。做展览有一个难点,必须把要的东西原物在展厅中呈现,做美术馆还有一个工作量是做公关的工作。我不得不钦佩罗一平馆长,当他跟我谈这个项目的时候,他几个电话就把我打动了,我在和我的领导、同仁商量的时候,我们认为这一站到广东非常值得。下个月也会在广东美术馆,罗一平馆长提出要做一个京派、海派与岭南在20世纪,非常具有特色艺术的三个地区创作的研讨会,着重于二十一世纪的视点去观望一百年前的艺术创作。回到一百年前看,在20世纪初的时候,大家有兴趣可以看一下那个时候的报纸,以及跟艺术有关的杂志,那时候提出关于中国艺术和未来发展的问题,恰恰这一百年我个人感受解决的不多。比如如何中西的问题,如何坚持中国艺术自身发展以及建构自己的评述方法的问题,今天仍然是问题,这个研讨会在广东召开非常值得期待。

北京画院美术馆是2005年落成,落成之初,设置了十个专题陈列,给齐白石的标准展厅只有两层,两层400平米的空间,在这个空间里怎么把齐白石呈现的更为清楚,必须通过时间和空间把200件齐白石的收藏逐步的给大家看,我们当年分了十个专题,到今年4月8号刚刚撤展,我们用了将近十年的时间把齐白石的陈列做了一个伦次。刚刚结束的展览叫"人生落迹——齐白石的手札情思",这个展览我们以第一人称,以齐白石介绍齐白石的方法跟观众分享他一生的创作,在这个展览里我们希望跟大家分享鲜活的、有趣的齐白石。齐白石有一本特别重要的书,大家有空可以看一下,叫《白石老人自述》,从他出生一直到1948年前后,他一生重要的时期都在自述里讲,我们这个展览就是从白石老人自述这个角度来跟大家分享这个展览。齐白石白色的石化,用最简单的方式来让观众切入,中国人进入一个空间跟老外不一样,去一个老外的园林,一进去就可以看到这个空间的所有,中国人一定要有遮蔽,通过遮蔽进入的情景,我们馆更希望建构一个中国化的展览。

第一句话就用了齐白石的话,他说:"我是一个穷人家的孩子,能够长大成人,在社会出人头地,真是件比登天还难的事情",这就是齐白石的出生,他出生在湖南湘潭,跟毛泽东是老乡,齐白石有一方印叫"中国长沙湘潭人也",一方大印,虽然在咫尺之内,但非常有乾坤的一件作品,来说明他的胸怀。

为了让大家了解手稿我们做了电子书,通过一些多媒体介绍齐白石的自我成长过程,他说自己的一生走的是"寂寞之道",经历了两个过程。一个是"五出五归",齐白石中年的时候开始到全中国云游,后来又回到湘潭,这个过程使他见到很多中国重要的以前艺术家的作品,也认识了很多朋友,他回到湘潭,他又进行了自我消化的过程,在1919年定居北京,在北京实现他人生中重要的节点。一个艺术家的成长除了自我完善之外,更多恐怕是长见识,要出去走走看看,这是中国艺术家成长的过程。"五出五归"有两套最重要的作品,一套《借山图卷》,还有一套叫《石门二十四品》,现在大家看到《石门二十四品》的是收藏在辽宁省博物馆,《石门二十四品》题诗的诗草在北京画院收藏。现在也有很多有趣的手段,有一个北京画院的微信,隔一天就会介绍一下关于齐白石作品的情况。

齐白石是一个很有国际视野的人,我们从齐白石开始找他跟国际上关系的时候我们发现很多很有趣的东西。

这张照片,齐白石旁边的这个人叫契吉尔,他是当时北平艺专的老师,来自捷克,他是欧洲最早收藏齐白石作品的人,他把这些作品带到欧洲做过多次展览,现在在捷克布拉格国家美术馆有100多件齐白石的作品,这是欧洲藏齐白石作品最多的地方,其中大部分都来自齐吉尔。在契吉尔的一本书上我看到一个拓片,在我们库里我也看到一个拓片,以前库里的拓片我不知道是什么,觉得是齐白石的收藏之一,但为什么要挂在他画室的后面?拓片上面写"开张天岸马奇逸人中龙",相传这是中国道教老主所写,原碑在龙门石窟,我想知道这个拓片是不是原拓,我插了龙门石窟的照片,"中"和"龙"是在"开张"的下面,看原作在"人"和"中"之间隐约可以看到有一个缝,这是接过来。通过这个我大约可以知道,这应该还是一件比较重要,原拓来自龙门的拓片,它的意思非常吉祥和好,今年又是马年,我把它挂在我们展厅里。我跟大家分享的事既讲故事,也说明一个小的美术馆人如何想招数和观众做游戏,我们会找到齐白石生活的东西,这是一个柜门:

当年放在北京画院库里放了很久,没人打开,后来打开里面有很多东西,里面有齐白石的药方,有他父母的生辰,齐白石很多的照片上都会戴一个没顶的帽子,那个帽子的帽样就藏在后面,他还专门写上,等等。齐白石是一个很有意思的人,他什么都写在画上,他今天心情好、心情不好、今天创意是从哪里来的,今天很伤心,或者躲过劫难,今天心情好、纸也好、墨也好、朋友来了,全部都在画上。

齐白石是给我们后人尤其给我们做美术史的人留下很多素材的艺术家,我曾经接受采访说,齐白石几乎是在写微博,为什么这么讲?齐白石每天都画画,每天都会有销售,他的画在南址店、在和平画店每天都在卖。这有几个原因,齐白石是一个商业画家,他需要卖画得钱,还有一个原因,当年中国世道太乱,他每天卖画按当时的米价、粮价来折算今天收多少钱。

和大家分享齐白石市场的状况,他画的市场流通,他在这个压力下要怎么做。关于齐白石的问题,我曾经问过苏立文先生,他有一次来画院,我就问了他这个问题。我一直在踌躇,为什么这样一个以卖画为生的艺术家会成功?或者说在他前面还有一个问题,齐白石到底是怎样的艺术家?今天我们好像很轻松的说他是中国二十一世纪最伟大的艺术家等等,但是天天卖画为生的人,他如何建构他的伟大?苏立文给了我一个答案,他说齐白石是一个商业艺术家。对我这样的人来说,商业艺术家一直是艺术家最底层的,什么是商业艺术家?就是接定件,广东深圳的大芬村,画行画的叫商业艺术家,稍微高一点是职业艺术家,可以做个人创作去卖画,还有一群艺术大家,包括学院的老师,不靠卖画生活,有三大种艺术家,商业艺术家是最贴地皮的。

为什么这样的艺术成为中国二十一世纪最伟大的艺术家?苏立文给了第二个答案,他说他是把个性融入创作的艺术家,坚持他的个性。比如我刚才说他会把很多东西写进去,我记得他的好友胡佩衡,冷庵先生是少有可以直推齐家门,到那里就找齐白石要画的好友,胡佩衡让自己的儿子拜齐白石为师。胡佩衡父子应该说是对齐白石最了解,写了一本关于齐白石画法研究的书,我们北京画院再版。我个人觉得今天对于齐白石怎么画画这件事,还没有一本书可以超过胡佩衡父子写的。说冷庵先生怎么找齐白石要画,他直接找齐白石要画,齐白石今天特别不开心,不得不为冷庵先生画这张画,但是他会把这个感受写在画上,说今天天气不好、纸也不好,但是非要找我要画,所以我就给他画了。大家可想,有一个画家别人约他的画,他还把这些东西都写在纸上,这张画还卖得掉吗?齐白石就这样卖画。他建构了很多悖论,这就是齐白石,这种拧巴、这种奇异,也是我们感兴趣的地方。

齐白石为什么能成功?也是一直我们感兴趣的问题。2010年北京画院做了齐白石的国际论坛,我的任务是配合论坛做展览,面对两千多张画我怎么切入?我只有放200张画的空间,最后我们找了一个题目"真有天然之趣",就是现在大家看到的展览,白色的石化作为形象。

“真有天然之趣”这几个字体来自1919年齐白石初到北京那个时候,没地方住,寄住在法源寺,在那里卖画,给人刻章。他看到一个石头的模样很像一只小鸟,他就拿一张纸就地把石印画在纸上,二十公分的小画。在鸟身上写了几个字,"真有天然之趣",看到这张小画的时候我展览的题目和列入点有了。

一个伟大的艺术家勤奋也好、修养也好,我觉得都不是最核心,最核心是“真”。我记得当年我们去考中央美院,中央美院校训第一个字就是“真诚”,做艺术家第一件事就是“真”,爱上、恨谁、想这么干和不想这么干,真的这么想吗?今天就想跟领导吵架,你真的敢吵这个架,齐白石就可以,他一辈子就这么干的。中国艺术中很核心的部分,和西方艺术不一样的部分,中国人说我要和自然在一起,曾经有人问季羡林,说中国文化和哲学哪部分贡献最大?季老师说“也无外乎天人合一这四个字”,其实这四个字已经说俗,但是我们回头想确实是这个四的字最核心,我和世界的关系就是“天人”。“有趣”,这几年每天都在看齐白石的画,“趣”不仅仅是好玩,齐白石的画也好玩,还有一个意思也是情趣、意趣,你的喜好、你的态度,这是趣。中国绘画很重要的一部分是"趣",笔精墨妙,绘画方式是“趣”,对艺术的感悟用自我方法呈现的过程叫“趣”,经常会用趣味表述中国艺术家的创作,“真有天然之趣”就成为那次展览的主题。我们也用了一些好玩的方法,比如齐白石出生的地方是什么样?

现在去湘潭看齐白石的故居,前面现在是稻田,以前是荷塘,后面是房子,再后面是一个小山坡,山上面种满了竹子,我们模仿了荷塘和竹子的样子,这就是齐白石的故居。我小时候在北京颐和园旁边长大,在展厅也有先生画的颐和园,颐和园是中国风水最好的地,因为皇家是按风水做的,原来是平的,有一个山坡,后来挖了很大的湖,叫昆明湖,把土堆到后面叫万寿山,中间盖了一个佛香阁,皇家盖房子就是这样,齐白石他们家也是这样。这就是最好的风水,北边要有山坡,前面要有水。齐白石画的《万竹山居》,基本上他家生活的状况也是这样,后面的山已经改成偏贵云的山水,他很喜欢去贵云和广西,甚至在青州待了很长时间。齐白石的画都是跟他的生活状况有关,我们在展厅也模仿了这个状况。

齐白石作品中有很多直接来自于他看到的东西,我这次选了很多不在展厅的画,使大家更清晰的来了解。

这件是画在宣本上,齐白石工笔的草虫跟真实的虫子大小差不多。这件作品为什么却特别拿出来?一般中国绘画都是以我为中心的东西更多,很少特别写实,而齐白石的工笔草虫超级写实,大家看原作会更有感受。这件作品比较特殊。

这是一个残翅的蝴蝶,这里缺了一块,一般的画家会补全,而齐白石没有,就把它留下,这是这件作品有意思的地方。齐白石画小虫子和西方当年传来的所谓博物学画的标本有什么区别,只要看原作大家会发现,齐白石虽然是画工笔,他每一笔笔触,笔墨的味道都是写出来的,这个很难用语言表述。中国人说这张画画的好,觉得这张画不错,说画是写出来,从吴昌硕开始写的概念特别突显,一直传到齐白石。哪怕画工笔画写的概念,触须一笔一笔非常清楚,怎么起峰怎么结束都很明白。在动势中也很清晰的表述状况,说句俗话,那时候他不会用照相机,怎么完成两个螳螂打架的状态。

齐白石也画很多老外也画的东西,比如向日葵,旁边是莫奈画的作品。

这张向日葵我见到的时候是2003年前后第一次,那时候还没有到北京画院,当时是帮助布展。这张画在中国美术馆展览的时候,我头一个反应是这张画选错了,这张画画的太次了,笔墨非常肉,画的不爽快,画的很拖泥带水,向日葵一点都不精神。当挂起来我读提拔的时候我就被这个老人惊叹了,一下子就对这个老头子佩服,画的有点阴阴的感觉,叫"似时阴雨,日无光下",这就是情感,齐白石没有把它当成他物,他把它当成一种自我的象征,我们可以看到这个情绪在他的笔墨中呈现。

旁边是稿子,我第一次摸的时候还是一小块,有点像糊窗户纸画的,我戴手套打开,当时我的手哆嗦,这是纯水墨,我们能看到阳光灿烂,他只画了向日葵的后脑勺,这就是齐白石,他通过他的笔墨和绘画来表达此刻的情绪。

齐白石不仅是大画家,我们说他是诗书画印、山水花鸟、人物工笔写意,所有跟中国艺术相关的门类他全占全了,集大成。齐白石说他的篆刻甚至优于他的绘画,1917年到北京,1919年定居,开始画卖不掉,他在自述中写我的画报人家一半的价都没人要,那时候靠篆刻。他的恩人陈师曾也是看到他的印章跑到法源寺找齐白石,两人才慢慢见面。齐白石一生最骄傲有一组印章,他叫"三百石印富翁",开始只有三百块石头,后来把它刻成印章,中间还丢了一次。北京画院收藏的这批印章主体是这里面的,我们开始不知道是不是只有这么多,因为有一些印章被研究说是别人的,混在一起一块捐赠。2010年北京画院藏齐白石全集的时候,我们请黄墩先生进行整理,整理完以后再数数,剔除我们存疑的,恰恰有三百石,所以"三百石印富翁",收藏在北京画院。过几天澳门的展览会有150方印章,这是印章第一次大量的离开北京画院。"三百石印富翁"也有一个印章,旁边放了一张画有所对应。齐白石的"中国长沙湘潭人也"大印很薄,我们有很多猜测,猜他的心思,刚才我说齐白石是一个商业画家要出去,这么一大块方印出去很不方面,可能比较薄;也有比较好的解释,齐白石对这方印章非常认真,刻了磨磨了刻,磨成这么薄,都有可能,但事实上给我们留下的就是很薄的印章。

对于齐白石的研究,我们一直都在做一个基本的工作,开各种论坛,包括拍摄齐白石纪录片,再有2、3个月大家会在电视上看到,我们拍了五集的齐白石纪录片,包括做一些跟观众有关的衍生品。

这件东西跟大家分享,这是一个盘子,这是我邀请现在很年轻的也是很有名的女雕塑家金釹帮我设计,我提一个要求,我说现在很多衍生品第一性看这是一个盘子,我说能不能做一个衍生品有第二性,像读中国画慢慢的韵味出来,让所有人惊艳,金釹交了一份很好的答卷。中间是白盘,印刻有一个小蜻蜓,根据齐白石画的草虫做的,非常难做,我找了做奥运会瓷器的工厂磨了半年在做出去,用手工和电脑雕刻同时完成,而且能用。这个盘子有一个好处,吃饭的时候有菜汤流进来,蜻蜓就会清楚的显现出来。

我们用什么方式和这位老人对话,我们希望这个老人和我们在一起,齐白石给我们提供了很多可能性。

齐白石跟蜻蜓有什么关系?

在2008年奥运会的时候我们看到一个场景,打开的长卷,跟中国画有关。2007年奥运团队的张和平先生带着张艺谋、蔡国强来到北京画院,我们专门准备了一个小型的展览让他们看东西,看完齐白石的东西以后他们特别受启发。到了2008年初奥运会团队最密的时候两个礼拜来一次,来找齐白石的资料,在一个纸上推演很长时间,我们不知道他们做什么,奥运会预演的时候他们给了我一张票让我去看看,我一看就看到了这个场景,我突然就知道了,是齐白石的感受在那个地方融入进去。

齐白石是不是还真的有价值?包括我给大家介绍北京画院的展览,在那个展览结束时提了一个问题,我说150岁的齐白石还活着吗?和今天的世界、艺术和在座的各位还有什么关系?我们每天的工作和他在一起,我觉得这个老头好像越来越可爱。做了很多平台,想把老人的好、这份爱跟更多的人分享,包括跟国际上很多的馆合作。在2010年和北京文物公司以及中央美术学院美术馆,合作在中央美院做了一个展览,"从群众中来到群众中去"。为什么特别说这个展览呢?这副字是齐白石当时代表中华全国美术馆工作者协会、人民美术出版社贺中央美术学院成立,写了一副字。放在那个背景下,觉得这是非常主流,一个具有文化服务精神和历史相契合的一句话,今天我们抽离出来讲,齐白石的艺术最符合这句话,他27岁之前就是一个木匠,他从湖南的乡村走到北京,他的艺术走遍全世界,和大家在一起。我甚至在上海的旧货摊上花十块钱买了一个印有齐白石虾的脸盆,我拿回北京画院洗干净,在脸盆里注水之后,当水波粼粼的时候我真的觉得虾子跟活的一样,齐白石具有非常独特的表述艺术和大家交流的方法。在这个过程中我们做了一系列的工作,也希望齐白石能更好的在今天以及未来还活着。

以这样的切入点研究之后我们还会遇到其他的问题,后面跟大家聊一下我们以齐白石为中心又研究到什么东西和什么展览,包括今天大家在广东美术馆看到的展览。比如说有一个点,刚才给大家看的蜻蜓和蝴蝶,应该说是齐白石的写生,当然也有记载,齐白石抓下动物钉在桌子上对着画。写生这个东西在20世纪进入中国改变了整个中国绘画的进入方式,在这个背后,我个人的理解,不仅仅说我们通过写生的手段,我说的是西方的概念写生,来描述一个真实的世界之外,其实是对"真",刚才我们说"真有天然之趣",西方的"真"有西方"真"的概念,后面是哲学和社会学的支撑,有很多学科上个世纪进入中国的时候,中国很多艺术受到感染和熏陶,他们用他们真的方式和世界发生关系。包括中央工艺美术学院创始人庞薰琴先生到贵州做民族学形象的调查等等,这些工作其实都和我们最终的艺术求真过程是一致的。在这个思考模式下我们做了一系列展览,比如吴作人先生的展览,这是庞薰琴的展览,这是他画的当时少数民族服饰和生活,他个人说我这么仔细去描绘衣服的花纹,显得非常的琐碎,因为它们如此的美妙我不得不这么做,这和齐白石画蝴蝶一样,他们是有非常真的感受性的理性画家。包括后来1949年之后整个社会环境发生变化,中国画一度成为低点,甚至连中央美术学院都不开设中国画,那时候李可染在中央美院教水彩,中国画系统遇到问题的时候李可染拿起写生的武器,用毛笔去写生,包括还出国,等等。这样写生的系统其实建构了20世纪艺术家对于"真"的一种融合东西的认识方法,这是我们的切入点。还有一个切入点就是比较,我给大家放一个片子,中国美术馆展厅的样子。

现在放在展柜里汪慎生临摹的一套册页,当时在故宫考察的时候临了一侧东西,拔是黄宾虹题的,这套东西的价值除了有两位大师之外,还有素画,在素画之前中国人对写生、对真有客观的诉求,到元代以后这样的诉求被文人画的意趣所取代,那个时候中国人是怎么用颜色的,怎么面对荷花、虫子、鸟兽的这些东西,在20世纪重新对古代进行学习的作品中我们有所感悟。

1925年夏,湖社主要成员于中山公园合影 回到今天这个展览的主题,我们会关注那个时候北京的画坛,这个展览的名字我们纠结了很久,如果简单的叫“京派”,什么是“京派”?我们都说不清楚,我们用了时间、地域做了一次简单的概括,这说明我们的学问还没做好,才刚刚开始。很多人从中央美术学院毕业,中央学院之前的北平艺专是什么,是这两年才开始慢慢说清楚,以前我们上学的时候北平艺专有多少个校长、改了多少名字,我估计中央美院都没有太多人明白,这就是离我们最近的一百年的美术史,我们觉得好像离的近,其实我们最不清楚,这是我们希望通过“一叶”慢慢接触秋天的心态,慢慢的做工作才能了解清楚。比如当年北京画坛有宣南画社、北京大学的画法研究会,胡佩衡在这里很重要,胡佩衡这位艺术家在今天很多人不了解。 大家看到展厅有一张特别窄胡佩衡的山水,那是一张精品,胡佩衡是一个传统修养非常好的艺术家。这副作品为什么这么窄,我问过老先生,他给了我其中一个答案,也许还有别的答案。我甚至在拍卖行也见过,只有这个2/3宽的胡佩衡的画,高40、50公分,宽不到10厘米。那时候宣纸很珍贵,老先生对任何一条纸都不浪费,他会在这个分寸之间画出万千丘壑,胡佩衡的那张画就有这个特点。胡佩衡在1949年也进入写生的系统,试图改变他的中国画。

当时北京很重要的一些艺术活动都跟公园有关系。

这是在中山公园合影,包括像李可染很多人的展览,那个时候北京还叫北平,没有太多的展览空间,公园都会成为展览场所,甚至到20世纪80年代,我们看到今天艺术的先导的很多项目都是在公园展览,这是1957年5月14日,北京中国画院正式成立,周恩来总理在成立大会上讲话一个特别好的题目。后来画法研究会的艺术家经常闹矛盾,开始分裂,后来到了湖社,这是当时北京社团艺术生态很纠结的过程。除了以职业艺术家为主体的社团之外,开始有洋学堂,最早的北平国立艺专,很多人在那里当校长,徐悲鸿、潘天寿,最有名的是徐悲鸿请齐白石到北平艺专教学,后来徐悲鸿因为人际关系等等原因离开,齐白石怀念他专门画了一张像。头一句话就是讲徐悲鸿像三顾茅庐一样的请他,谈到他们俩人的友谊。齐白石是一个感恩的人,他专门有一方印章叫"知己有恩",里头边宽也写到他有两三位人生中的贵人需要感谢。我想这里面有他还在做木匠的时候发现他的湖南乡绅,也是他最早的老师,应该有湖南的大乡绅大恩人王凯运,应该有他到北京1912年把他作品带到日本大卖的陈师曾,后来更重要的有把他推上艺术巅峰的介绍人徐悲鸿;齐白石人生最重要的藏品能留在国家的机构里,留在北京画院,周恩来总理也做了很多工作。齐白石虽然说他的人生是"寂寞之道",我想这四个字主要是针对他的创作而谈,他有非常多的贵人相助。

1957年北京画院成立,很多人都出席了开幕式,当时叫北京中国画院,这里有很多人,包括启功先生。

在展厅有两张画挂在一起,这次展览其他的画我都没有提醒我的同仁,我说这两张画务必要挂一起,《背面仕女图》。这是一个女性的背,齐白石这一生长寿有诸多原因,一辈子跟女人的关系都很好,这是人性中最简单的状况,很直白,比如他看到一个美女会情不自禁的表述出来。齐白石的人物画,他的一生晚年有变法,一旦他开始画美女,他的用笔跟一般的时候会不一样,稍稍有一点纤细和柔美,这张画也体现出来,这不是重要的,重要的是提拔,中国画诗书画印提拔都非常重要。这个提拔前面是一首诗,后面他说"此副乃友人所予王梦白",他说这张画是别人来找他,临了一张王梦白的画,后面他说"王与予二幅自知谁是谁非",就说王梦白和我的画观者一看就知道谁是谁非、谁画的好,后面有一句"老年人肯如任意有请硬旨",就是说年纪大了,你请我画我就画了,甚至还刻了一方印,他是湖南人,脾气比较坏,他甚至有一张画,这次没拿过来,叫"人骂我,我也骂人",这就是齐白石,很直白。

作为当年已经成名的艺术家,他为什么会临一张别人的画,一般的艺术家绝对不敢。当时展齐白石专题的时候这张画拿出来,我一直在想王梦白的那画长什么样?我找了两年,我甚至问了王梦白的学生王雪涛家的后人,当然王雪涛也是齐白石的学生,都不知道。2010年我写齐白石人物篇,我的一个同事说王梦白的画就在我们库里,那东西就在身边。这说明我们功课做的不好,后来我们再查这两张画是同一个藏家捐赠到北京画院,叫关蔚山。如果大家去北京愿意看齐白石的画,到北京画院三层,我们用了一个很大的空间展关蔚山捐北京画院非常重要的画,叫十二生肖,完整的一套,藏家用了四年的时间在齐白石那里凑齐了一套东西,捐给国家。

我们来看作品,这张画也画了仕女,齐白石的形象无疑是从这里来的,但是谁是谁非?我不好判断,当然我自己有想法,但是还要大家自己看,去展厅再去看。我觉得王梦白画的更洒脱,齐白石画的更结实,包括一个思念状况下的女性,她的头发、腰身、衣带是什么状况,大家可以去对比。这两件作品应该说是这次展览中非常有趣的东西。

齐白石有一些很重要的山水画作品,像《桃花源》,大家一看就知道这是来自陶渊明的概念,有趣的是他在诗里也写了。

他没有画一个人,把这种宁静,把中国人理想的状况通过绘画呈现出来。齐白石的山水一点都不俗气,这一点非常难得,他的山水文人气更足,包括前面跟大家提的《借山图》。这种东西一般的藏家觉得没有工笔草虫可人,到今天我们回首看,我觉得齐白石境界更高的是山水,1912年在日本大卖卖的最贵也是山水,这是值得思考的问题。

旁边是萧谦中,那一辈对中国传统有深厚认识的艺术家,今天大家都不熟悉。前天晚上我和我的师兄探讨,是不是能用两三年的时间把萧谦中这样的艺术家重新研究来做展览,因为他的作品都流散,包括具体的研究,我们看到萧谦中的研究就是一个薄薄的小册子,我们需要再发现再熟悉的过程。

陈少梅是京津两地的大师,因为身体不好早逝,这次到广东这件陈少梅的《樱桃沟》,这是件特别有趣的作品,大家看到陈少梅很多是摹古的作品。这件作品是讲少先队伍到樱桃沟春游做生物小组实验,我小时候有一次实验是到樱桃沟抓小虫子,那是北京孩子的课余生活,陈少梅把这个生活状况呈现出来,颇有古意,少先队员的装束与欢迎进行非常好的融合。大家知道用中国画表达20世纪新生的实物,比如穿新式衣服的人、大桥、火车,非常拧巴,放在一起非常不和谐,很多艺术家用很多心血解决这个问题,当时时代要求艺术要为人民服务。我现在感受到这种要求有有趣和好的一面,带着镣铐跳舞的艺术家跳好了可能会有更好的结果,比如李可染解决了山水画和时代精神之间的关系,今天非常多,当我们脱去时代政治色彩看艺术本身的时候那些作品依然成立,这就是会解题的艺术家。

这次拿了几件大作,比如李苦禅《山岳钟英》,这在李苦禅一生中都算重要作品,画像山一样雄壮、简约,而不单调。李苦禅先生继承了齐白石的笔墨功夫,也找到自己的语言体系。

从工笔画的角度也拿出于非闇先生的几件顶级作品,于先生去世之后家人把很大的版画整体捐给北京画院,于先生的作品除了作为北派艺术家构线的超强能力以外,怎么判断工笔画?工笔最近特别火,很多年轻艺术家基本功不过关,可以花一年的时间做稿,然后构线再上颜色,但线的功夫不过关,好的工笔画把颜色抽出来线就成立,有些人就不行。大家可以看于非闇的线,不看颜色都成立,这是于非闇的长处。第二个长处,于非闇先生的颜色艳而不俗,说实话,小时候没见过原作,我记得我学画的时候老师拿出来的画册,我认为最难看的就是于非闇的画,特俗;我到了北京画院原作挂在墙上,它是微妙的,利用纯色的差异,艳丽稳定,包括柿子的颜色,叶子的颜色都非常巧妙。于非闇先生创造了新的工笔状况,他解决工笔画在20世纪时期低落的问题,给我们提供新的希望。你说他的工笔画超越古人没有,可能现在还需要再探讨,北京画院的这些老先生至少做到一件事,努力传承中国艺术状况、手法,于非闇先生研究颜色还写了怎么作出颜色的书,写了怎么画工笔画,这些书北京画院都再版。

说到比较,除了齐白石之外,也会看到齐白石的同辈,在抗战时期跟齐白石共同在北平艺专教书的黄宾虹,以及黄宾虹的学生林散之、李可染,李可染同时也是齐白石的学生。我们想通过这个展览探讨一个问题,什么是中国传承?齐白石说"学我者生,似我者死",所有和老师画的差不多的艺术家后面的成就都会低很大,有时候根本不成立,因为艺术需要有"我",当你全都是别人的时候你很难成功。黄宾虹众多的弟子中,我们认为林散之和李可染是两个代表,一个是最后把黄宾虹的记忆画成书法,成为当代书圣的林散之,一个是把黄宾虹的黑山变成自我黑山的李可染。在展览中我们希望通过比较的方法,他们从古人到写生到自我认识,到自己找到自己语言的方法,在这个展览呈现。

去年我们做了于非闇和南京的陈之佛的展,我们和南京博物院合作把陈之佛的作品调到北京画院探讨。从"一叶"到"叶茎"的工作我们也在开始,比如"搜妙创真",关于松石斋藏陆俨少书法的展览,松石斋是宋文治的,他既是南京京陵画派的人物,同时也是大藏家,陆俨少前期很多作品都是宋文治收藏,甚至超过博物馆。

文革以后美国曾经邀请陆俨少到那边做展览,陆俨少想来想去还要找宋文治借作品,宋文治希望这些作品以一种特殊的方式才能借给他,两个老先生为了这个事还闹了矛盾,宋文治没有借出的作品我们也花了很多心血请到北京画院。比如前期陆俨少的《松荫图》送给宋文治,这批作品陆俨少的功力已经不让古人。

从这个角度我经常会有一个深刻的感受,创新的价值,刚才我说到,比如后面给大家看溥心畲的作品,当时做溥心畲展览的时候我们在藏家家里拿到了一张石绘图,画石头和绘画,有兰花。当时拿出15米画的时候,大家都震惊了,大家一致认为溥心畲的画可以拿到故宫和董其昌的作品放在一起看,但是溥心畲并没有给我们提供心意,除了个人的情趣和笔法以外,完全和传统连接。我们看一张画的时候我们探讨的是什么,我们探讨这张画本身好不好,我们放在一个大历史体系里再去看艺术作品,创新这个评价有时候会变得无力。我们有时候做展览,近唐宋元全部在你手里,现在展览里就是50张画,挑画出来展,挑画的过程是哪张画好,两个展柜在展厅里,这边可能是董其昌,这边是溥心畲,如果观众没有美术史就是看哪张画感动我哪张画就是好的,不会看两者的不同,因为历史会被博物馆系统压扁。我们觉得一百年很长,可是在中国的五千年里一百年就很短,我们现在回首元代那几百年,元四家、明四家、清初四家,几百年过去了,可能二十位画家就把中国美术史数的差不多,这就是历史,有时候我们用什么心态观赏更重要。这张画我觉得这是陆俨少先生给我们提供他对古人和自我的一次链接,他在这张画里表述和宋文治的关系,这是两位的交往。在展厅里搭了两个桥,从中间穿过去,虽然两位老人生前有些小矛盾,去世之后我们想通过展览来递进两位艺术大师的情感,两家的后人也在这个展览相聚,这也是美术馆做的另外一件好事。通过研究发现去寻找被遮蔽的大师。

这是张光宇,《大闹天宫》的美术形象设计人,也是中央工艺美术学院当年最重要的艺术家,这位艺术家除了做《大闹天宫》的形象之外,在上世纪30年代做了一个特别有意思的事,他画了一组画,他搜集了很多民间情歌,就是谈男女之情,然后配图出书,有单性的小本,也有在杂志上登。恰恰这样的东西被我们忘记,这样的大师我们很多人也忘记了,在这个过程中就有再整发现的过程,做展览的时候就不想做《大闹天宫》这样的事情,从理性的角度讲,从学养和学术的角度讲,可能他做的民间情歌可能对这片土地的陈述更为清楚,他在文字里写到,引用冯梦龙的一句话,大概的意思是:可能有假的文章或者诗词,但是没有假山歌,这个概念就是说日常生活老百姓唱给情人最简单的语句。在展览里用了帷幔,告诉大家把这个帷幔打开,他画的是这样。为了把这个展览呈现的有意思,我们找到张光宇的手稿,我个人觉得并不好,很粗糙,为什么有那么多的人热爱他到极致,比如大作家阿诚先生就是张光宇的粉丝,我说这个画你为什么觉得这么好?他跟我解释,张光宇的画画这么大是为了印刷的缩小,所以他画的很粗,印刷照版缩小以后才是他要的结果,我人生中做的一份工作也是印刷工人,所以我对转换有了解。在展览里做了一个简单的工作,展原作,再展当年张光宇在原作边标的数据,比如1/4等等,就是缩多少,我们就按他的要求缩,然后把他的诗放在旁边,大家看了这个展览,为民间的诗歌所感动,张光宇用他的画描述中国最本质的情爱,这些被隐没的东西所感动。

溥心畲是一个传统大家,关注大陆这些年的拍卖市场,我开玩笑说,溥心畲是拍卖市场的常客,美术馆的稀客。溥心畲在1949年解放的炮声中偷渡到台湾,这样皇亲国戚的艺术在这边很少有传播,现在大家可以心平气和的来探讨他艺术本题的问题,他也是京派的大师,展厅里有他的作品。我们希望在大陆这边能有一次很完整,把溥心畲早中晚期作品呈现,我们用很长的时间来了解溥心畲作品在大陆保存的状况,而且也有很好的推进。

在这个理念里我们找到一个很好的切入点叫"松窗採薇","採薇"最早来自诗经,后来因为伯夷叔齐的故事,变成对于前世移民坚守理念的行为,而溥心畲跨越的人生状况恰恰是从一个皇亲国戚到一介平民,到一个以画为生的人的状况,他一直在寻找贵戚与中国艺术发生关系的方式。因此,我们在展览的时候就把窗的概念突显出来。

在这样的过程中跟齐白石是什么关系?研究的时候看到启功先生写的回忆,因为跟溥心畲都很熟,齐白石的老师湖乡的一个名人叫王凯运,王凯运的学生又可能教过溥心畲书法,这么算齐白石还比溥心畲大一辈,这就是中国艺术家交往的过程。他们当时在抗战时期有记述,他们都滞后在北京,日本人让他们画画,他们全部都拒绝了,他们都有民族气节。更有趣的是,在1946年齐白石、溥心畲等一些艺术家有一个展览到南京,前些年卖了一张齐白石的画创了中国的记录,卖4.255亿的《鹰》,据说是齐白石送给蒋介石的画,还有一个对子。那个事件齐白石在他的《白石老人自述》和《齐白石年谱》里都有记载,齐白石在去南京的过程中既没有记载蒋介石,也没有记溥心畲,一个老百姓,一个皇亲国戚,一块去见当时的领袖,这是很有意思的状况。我们得到当时的报纸,在他们自己的记述中我们没有看到。刚才我谈到几个人,溥心畲、庞薰琴都是在北平艺专教学,通过每一个个案前连到我们所关心的齐白石以及京派艺术状况。

我们做研究的时候也发现刚才提到的苏立文先生,都和这些有关系,苏立文研究了溥心畲的很多问题,包括有没有去德国,有没有拿过学位,苏立文跟张大千是好朋友,"南张北溥"又是20世纪前期很重要的一个概念,而这个概念最重要的推介者和说明者又是于非闇等等。通过个案的研究我们制出艺术家之间的网格,他们之间艺术品的交往,作品的逻辑关系在编制中放到合理的位置,我们做了一个研究。

这张画画的是十只青蛙,齐白石题五个字"鲤鱼争变化",这就是齐白石的有趣。为什么画了十只青蛙,而题"鲤鱼争变化"?这张画我看了很长时间,后来想到另外一件作品,齐白石有一件现在收藏在现代文学馆,是老舍先生和齐白石的一段佳话,给他出了话题,齐白石画了一张画,叫"蛙声十里出山泉",那张画被后人评述妙在蛙声十里出山泉齐白石没有画青蛙画了蝌蚪, 蝌蚪变成青蛙是一个质的飞跃,中国有一段佳话叫"鲤鱼跳龙门",我们高考、古人中举,这也是质的飞跃。鲤鱼跳龙门的变化与青蛙和蝌蚪的变化,哪一个变化更大?这是指质飞跃的比较,齐白石用了一个特别好的字"争"。

我用这张画结束今天讲座的原因,想说我们所做的20世纪的研究是从一个点开始,是慢慢累计开始,其实我们离的还很远,我们离质的飞跃还很远。这就是北京画院以及我们美术馆每一天做的细小工作,今天在广东美术馆有幸和各位分享,谢谢各位!

问答环节

提问:问两个问题,第一个问题:现在我们常说中国画要回归传统,从二十一世纪中国画的变迁来看,您认为西方绘画技巧进入中国画,究竟是走了一段弯路,还是一个有意的尝试,中国画回归传统究竟要怎样回归?第二个问题:究竟什么是文人画?您认为具备哪些要素才是文人画?

吴洪亮:所谓的西学东渐,或者说徐悲鸿那辈人带来的写实后来变成“徐蒋体系”,到底对中国画好与不好?我个人觉得到今天回答这个问题为时过早,为什么这么说呢?艺术有些事情是超越我们,我们期待大师,每一次我们很臆断的判断一种方式是不是成立,这件事本身可能就是问题。我讲我周边的例子,比如我有一个北京画画的朋友叫王光乐,他是从中央美术画院一画室毕业,毕业以后他画最多的是水磨石,很写实的水磨石。他第一个展览是一个老外做的,我记得在一个公园里做的,我当时觉得死定了,这事还能干吗?但是他还坚持画了几年,画到用中国写和流动的方法把水墨石画下来,一颗颗的小石子真的让我感动。当时这件事让我觉得,我作为一个所谓美术创作者的旁观者,我们的臆断可能都是错的。比把写生、素描融入中国画这件事,现在整个中国美术学院体系里可能大多都在教这个事,包括其中很有名的老师,像吴成先生、周思聪先生都是这个体系的继承者,他们也创造了自己的艺术。我想说,后面包括今天的很多艺术家还在用这种方式创造,变成完整的体系的时候,它的突破就显得特别难。在今天我们看到让我们激动人心的系统作品不是特别多,但也有好作品,这个过程我觉得还在发展。包括很多坚守中国传统的学者会指责徐蒋体系,我也觉得里面有问题,不能说它完全失败,我觉得这个说的有点早,也许某一位大师就把这个解决掉。中国传统自身发展这一脉,今天我们研究北京画坛那一批画家的时候,包括像金城、陈师曾这些人他们有洋范,这些人见多世面,为什么选择了更为纯真的传统?我想这是自我选择,选择的成功与否我觉得在今天还需要再研究和再确认。第二个问题,我可能回答不好这个问题,介绍你看一本书,我为一个老先生做过展览,他出过《中国文人画史》。我想重述他的观点,他说中国文人画是一个非常有趣的特例,他说这是有生也有死的过程。他在跟我说一个事,因为文人画生存状况的情景,以及那些文人已经离我们远去,所以文人画的生存状况已经离我们远去。今天我们看到所谓的新文人画,包括所谓人文画的精神,其实是对文人画里的那些情趣、审美方式、以及追求的一次再阐释。现在中国很多画家都在做这个工作,但是你说画的是文人画我觉得不可能,因为那个环境、那个时间、那个过程已经过去。

主持人:说到这个问题,我想起吴馆在我们这边有一个展览,这个展览资料里面有文章,也会有一定的收获。

提问:之前听您演讲,我对毛泽东个人比较有兴趣,刚才听您介绍齐白石的生平,我发现有一些共同点。首先他们是同乡,都是湖南湘潭人,齐白石和毛泽东的生日很像,都是摩羯座;还有一个时间线索,1957年是齐白石先生去世,1957年是反右开始,毛泽东做延安文艺座谈会,我之前看过李宪平先生一本书,他讲从反右包括反右座谈会以后讲话,中华共和国以后的艺术脉络政治开始渗透到文学和艺术的各个方面。我想问,当时中国画包括受苏联的影响,20世纪从1957年后半段研究方向,在毛泽东时代以后,包括后来经历文革,一大批人逝去以后,20世纪到1999年截止,后半段的研究方向您个人觉得会向什么方向发展?

吴洪亮:毛泽东跟齐白石有很多相似之处,同一个地方,包括1957年的节点。说到这个节点,这个话可能会得罪人,话叫生不逢时,我觉得一个人死逢时才是重要,齐白石就是死逢时;齐白石要是再多活十年,我觉得后面生活不好过,20世纪给我们提供恰恰是以社会学为支撑的美术史。现在要关心的,我个人觉得要回到艺术本身的美术史里去思考,齐白石给我们提供的恰恰是一个个人艺术家成长的历程。找政治节点,比如1919年我也想找齐白石真正到北京定居,他到北京以后,那个时候北京在五四运动,这可能是比1957年更大的一件事,我找不到他跟五四运动的关系,我多希望找到什么编故事给大家听,没有,这是真实艺术家的历史。刚才您提到的历史是被裹挟的艺术家历史,1979年以前1949年以后,这段时候中国大艺术家莫过于说毛泽东是最大的艺术家,如果我们去看那些,但是我不得不告诉你,因为今天的大家就看到那个,这几十年有很多艺术家干了别的,你可能没看到,或者在今天没发现。比如说广东,我记得王璜生馆长当年做了很多老先生的研究,那么人后面到底画了什么,我们不知道,我现在想起来有一个捷克人,前些年我去捷克,他是做声音艺术的艺术家,早前做影象,那时候捷克也是社会主义国家,他不知道什么是当代艺术,到那时候用一些铁皮玩具做的声音录下来,一张纸挂在牵头我把它撕下来拍成一个电影,这是我想表达的,他就创造那样的艺术,那个时候捷克的人民也不知道自己有这样的艺术家,今天我们也一样,我们也看到。刚才我提到无名画会的哪些人,他们在政治还没解禁的时候,已经有很多人开始做个人画的实验,但他们不能表露,今天我们恰恰作为一个美术史的工作者要找到他们。你说的第二个问题,说20世纪有那么灿烂的后半程,我们怎不去研究,还没来及及。还有一点,说实在话,没那胆,因为离我们很近,我今天说的很多话,都会知道,但每个人的态度这个时候还不清楚。中国人说盖棺定论,刚才那是个玩笑,说盖棺定论这事有意义,包括很多艺术家在今天这么热闹的状况下,那些所谓伟大的艺术家,艺术是否伟大?故去之后当他的作品成为真正被欣赏的作品的时候,是不是博物馆、美术馆去收藏,市场是不是还认可?那个时候才是重要,可能他去世10、20年还说不清楚。有时候很多人问这个艺术家很好,你觉得怎么样?我说你问一个做美术史的人他回答是50年的决策,就是我们都不在了,那句话是否还有价值,这就是我们的预测。

提问:现在新的历史形式和新的媒介材料越来越多,你是怎样看待中国画走出传统材料面向新的媒介材料?

吴洪亮:谈到媒介材料的切入点,我想说是西方的切入点,这个切入点本身在提供多氛围、多角度创作方式,今天更多的艺术家喜欢这么做。我想说我的感受,我骨子里还是一个年轻人,15年前中国画我基本看不下去,可能随着年龄的增长我慢慢体会它的味道,就像很多人随着年龄的增长会买点硬木家具。这是什么意思呢?当你找到一个新媒介,当你建构一个新符号,当你做一个新游戏的时候,如何使这个过程变得可持续,你的创造如何使这种不可复制性成为可能,这是今天艺术的游戏。包括对社会的批判,包括对此刻人性中黑暗的挖掘,这些都是当代艺术的游戏。我不知道你是什么感觉,我的感觉我觉得这两年有当代思维创作老化的迹象,我以前那么兴奋去798看的装置和影象,我今天有一些不那么感兴趣,正是因为那些热闹和时代热闹的对接,使它的新鲜感没有那么强烈。反倒是我谈那些20×20厘米的小画我会站在美术馆看很长时间,甚至反复看,包括我说早找出题目本身是可怕的,我决定用这么长时间跟齐白石相处的时候,我开始踌躇的是我如何用这么长时间做这个事,做错了怎么办?这是人生最珍贵,身体脑子最好的时候做了一个事,结果发现做错了怎么办?我到北京画院这几年我每天都很开心,我每天都看那些画我还能看的下去,这就是好的艺术,今天也一样。作为美术馆人我常被问的问题,你用这种方式衡量你关心新媒介的东西,我不是说中国画不需要有新的方法,当然可以,就像我刚才说王光乐,他的水墨做到前几年的状况使我惊异,我觉得这事可干。评价一个好的艺术作品用什么方式?很多人去美术馆,我估计广东馆的同仁也会经常问道,说这张画为什么是一张好画,我有自己的方式跟大家分享。我有一次去山西,从山西大同走到运城,待了很长时间,快要离开山西的时候那边的同仁一起吃告别饭,喝了一点酒,在山西待了这么长时间每人说一句话,他就问说我在山西有什么体会,因为山西有大量的遗存,我说这一路走过来最大的感受是,我想明白什么是好东西,我说什么是好艺术?就像一杯五粮液,好的艺术一定从资源来,各种粮食凑在一起,通过各种方法蒸馏,最后这些东西变成一杯酒,清清白白的一杯酒,喝了会醉的,这就是好的艺术。又问了第二个问题,什么是一般的艺术?我记得我当时做了一个及格的回答,我说一般的艺术就是一罐八宝粥,粮食熟了能吃,能饱肚子,但不会醉,会醉的是酒,不会醉的是八宝粥。这就是最简单的,我个人这几年做美术馆对于好的艺术和不好艺术的判定,让我感动的,让我醉的。还有一种艺术是中国画更多,中国说叫"茶酒之思",还有一种是茶,让我看了更清醒。我觉得无论是当代艺术,无论是影象,最后是不是好的艺术,可以画一张画、拍一个片子,我中午听说广东有一个人种了生态菜地,都行。是不是在感动自己的同时感动他者,这点是最重要。

提问:您怎么看待近几年出现当代水墨的热潮?前几个月纽约大都会搞了一个水墨展,我的理解现代人已经不用毛笔写字。

吴洪亮:中国说书画成员,中国人有点不一样,中国人画画的工具跟传递基本信息和日常生活的工具是一样的。你刚才说的问题,我们现在都不拿毛笔了,甚至连笔都不拿了,我们敲键盘,拿毛笔画中国画,画在不好控制的宣纸上,这个东西跟今天关系大吗?还有没有生存的可能性和必要性?

讲到一个多年前的故事,一个老先生搞民俗学,他到北京画院跟我说,有一件事你要马上干,赶快把中国画申请为世界文化遗产,这是北京画院应该干的事。我还找了资料,填了一些资料,快填完的时候,这东西现在还没交出去。我个人觉得中国画死也别死在我们手里,这是开玩笑。核心的是,中国画表述的方法工具是表象,核心是艺术形式最能传情达意的部分是什么,是中国人一直探讨最核心的问题,我和世界和自然的关系,或者自然与我能不能在一起,我们进行一次心灵上、情感上的沟通。我觉得这件事一直是中国人最重要要做的事情,就跟我们对于天气、对于今天书发芽了没有,突然会有情感的诉求,看到一抹夕阳心情澎湃一样,如果这些虚的情绪在,中国画是虚的,我觉得艺术形式不会死。说能在表述上有多少更强的时代和未来的诉求,我还是那句话,有伟大的艺术家这些都不是问题,这不是我们做美术史人做的,我们往回看我们去总结,我们前瞻的时候,我想不是用技法前瞻,是用一种思维方式去前瞻、去判断。中国画的精神,我觉得和人本有关系,中国文字为什么在今天的电脑时代还活着,打字的速度还比英文字母快,一定有它深层的道理,只是我们现在还不明白,就像我们无法解释中医和其他问题。包括你谈到美国大都会的展览,何木文先生我们也算熟识,我觉得那是一个西方人用他的思维方法建构对中国的理解,我不想评价理解的好不好,至少他开始理解了,他可能根本不知道什么是我们认为的中国画,但他知道他认为的中国画是这样的,至少我们在大都会的空间里看到。2009年到2010年开始,全世界的博物馆和美术馆至少开始做中国绘画的展览,大英博物馆自建馆以来做了20世纪到现在中国的展览,封面画册他们找过我,封面是黄永玉先生的猫头鹰,当时我拿到画册心里挺堵的,我说怎么还是政治性的东西来作为区位,我问了一个老外,他来找我研究北京画院有一个大藏品叫"首都之春",也是偏政治色彩的东西。我说"怎么用这张画,怎么不研究纯体的水墨?"学者给我一个特别好的回答,她说"从我们现在的知识体系里我努力了,我真的看不懂,我是学社会学,我希望对这个国度感兴趣",她也嫁给了一个中国人,"我希望通过我懂的东西来进入你们这个国家",她是学社会起步,所以她开始研究社会学。我想说的是,事实和我们看到的表现之间经常有距离,不要轻易的去做判断,有很多东西存而不论,才会使它存活的更好。

广东美术馆公共教育部

供稿:黄亚群

校对:陈彧、植凯鹏、陈蕴如

开放时间——每周二至周日9:00至17:00(16:30停止入场,16:45开始清场)

逢周一闭馆(法定节假日和特殊情况除外)。

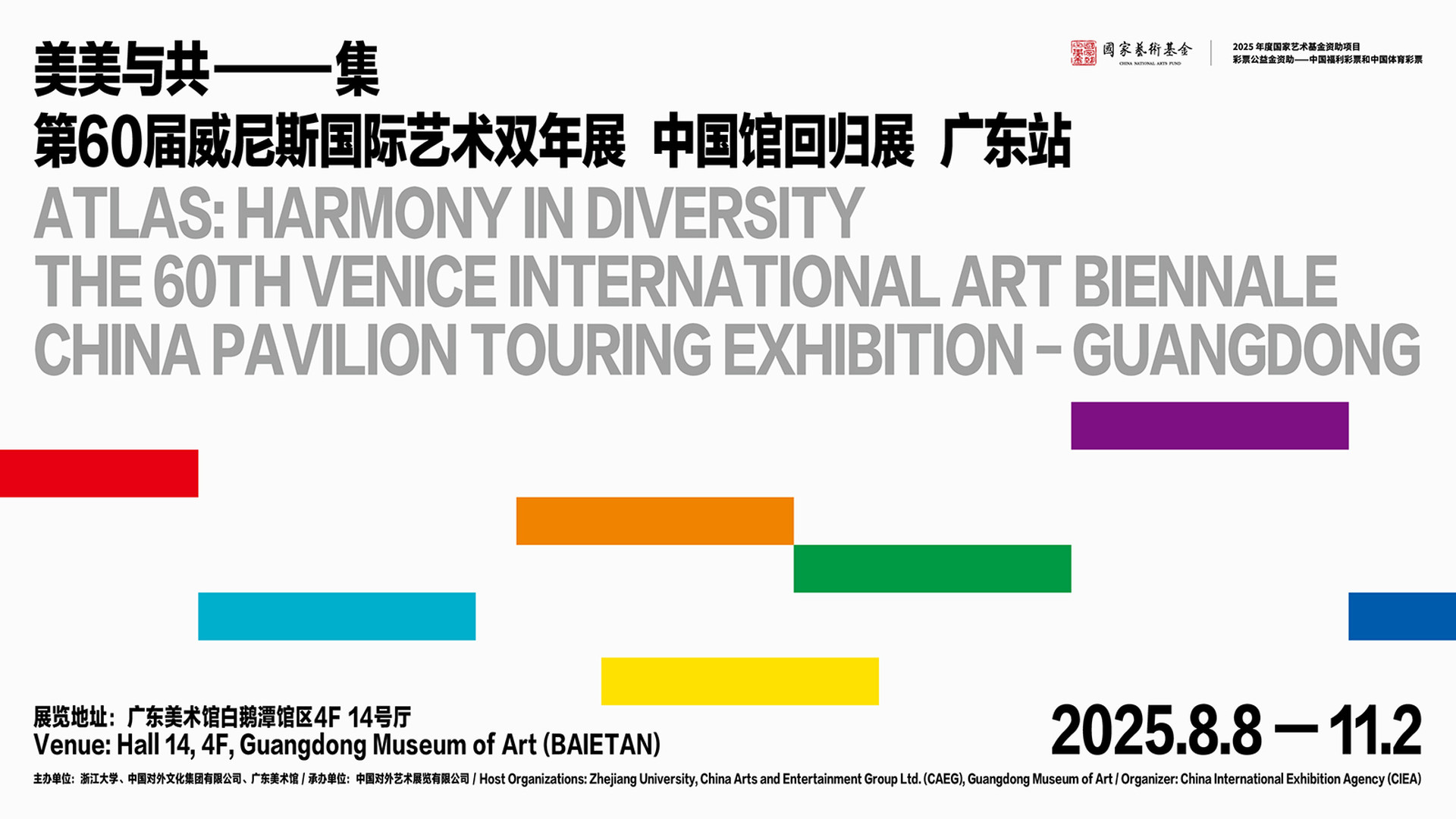

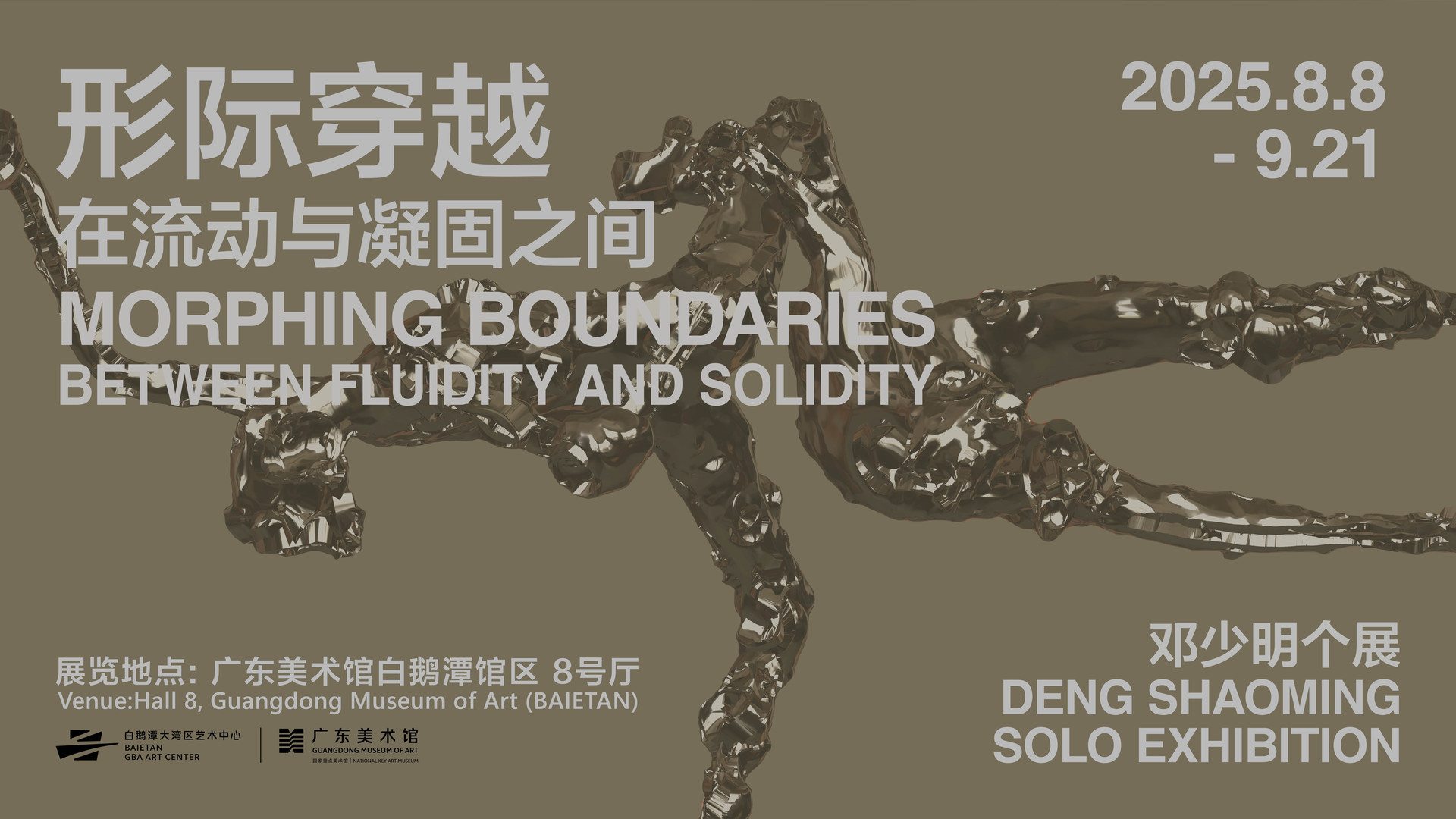

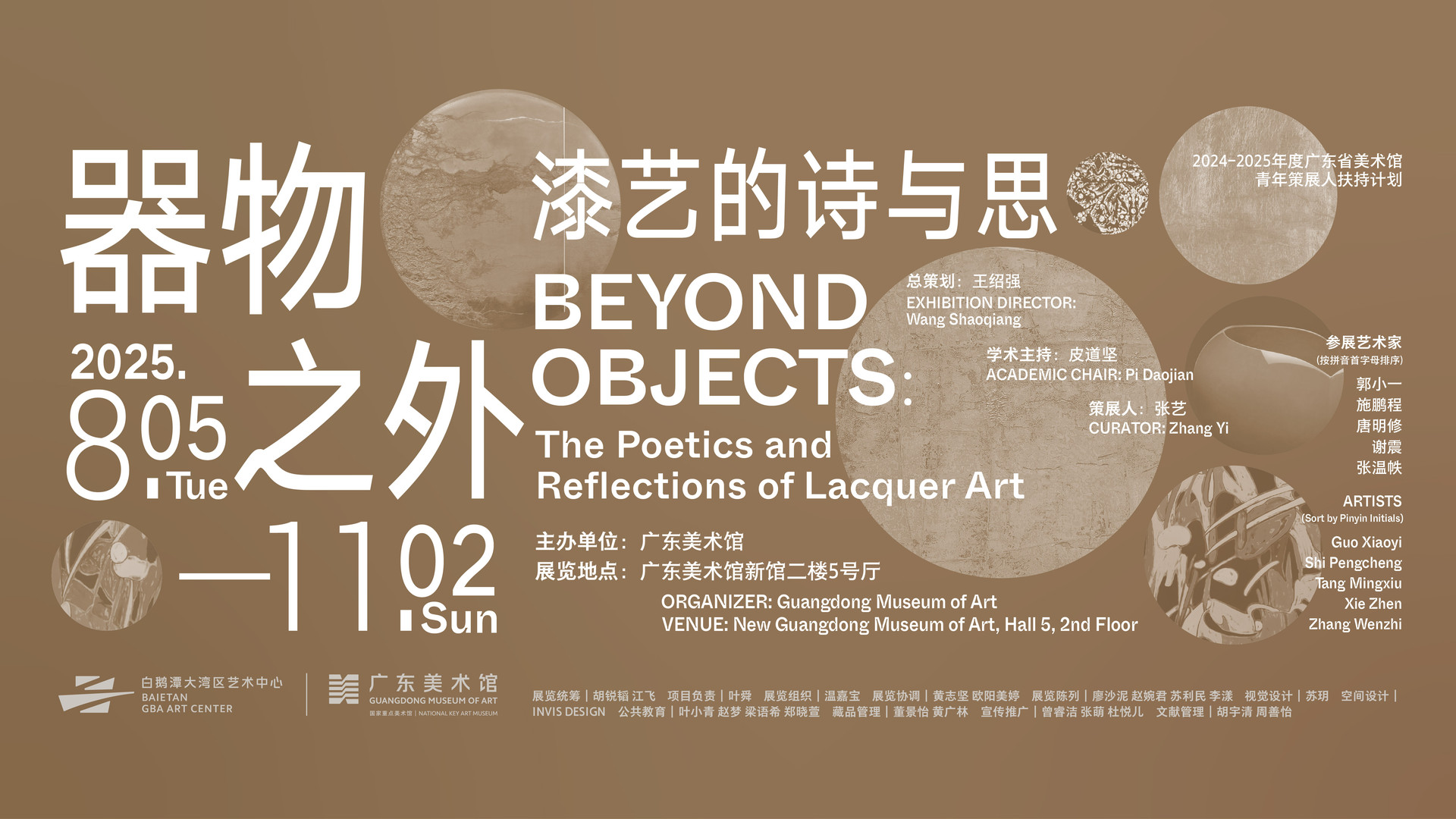

广东美术馆新馆(白鹅潭):广东省广州市荔湾区白鹅潭南路19号

前台电话: (020) 88902999

广东美术馆本馆(二沙岛):广东省广州市越秀区二沙岛烟雨路38号

前台电话: (020) 87351468