【讲座】“第三届广州国际摄影双年展2009学术讲座”——庄学本的摄影艺术与民族志考察

讲座丨“第三届广州国际摄影双年展2009学术讲座”——庄学本的摄影艺术与民族志考察

主讲:李媚

时间:2009年5月26日19:00

地点:中山大学马丁堂二楼多功能厅

讲座回顾

讲座开始,李媚淡淡地说,“有些建筑是没有时间的,但在这里,走在马丁堂的每一块地砖上,我们能感觉到,社会是敞开的。人类学的门、民国时期的门,也在向我们敞开。”在场听众,随着她的讲解,身临其境般,走入由庄学本影像构建的中国少数民族发展通道。

接着,李媚整体概括庄学本的摄影背景。

1928年,庄学本开始接触摄影,目的是做少数民族的考察报告,日记、手稿、手绘图是他工作的辅助方式。长期从事摄影研究的李媚,指出他的早期作品在清晰度和构图上的问题。她说,庄学本不能被称为天才的摄影家,但他魅力非凡,一方面在于“观察、拍摄”本身有自己独特视角,另一方面,他的作品有助于我们了解民国时期的经济、教育等社会形态。毋庸置疑,这些作品有非常丰富的史料价值。

1934-1942年,庄学本的拍摄对象,多是串联记事,如用连续的影像记录羌族舞蹈,最后做成调查报告。1935-1936年,他成为护送班禅回藏的摄影师,从此有了正式的摄影身份,从个体的考察,开始转入体系内,身份的转变,意味着工作方法的改变。

更值得一提的是,1949年新中国成立后,他应邀和民族访问团一起回访之前踏足的少数民族地区。从此程拍摄的照片可以看出,他在努力改造自己、迎接新生活的巨大变化。但在拍摄某些东西时,依旧呈现出过去的痕迹,如将镜头对准河边负重行走的老人。庄学本还没有完全辞别过去的工作方法。

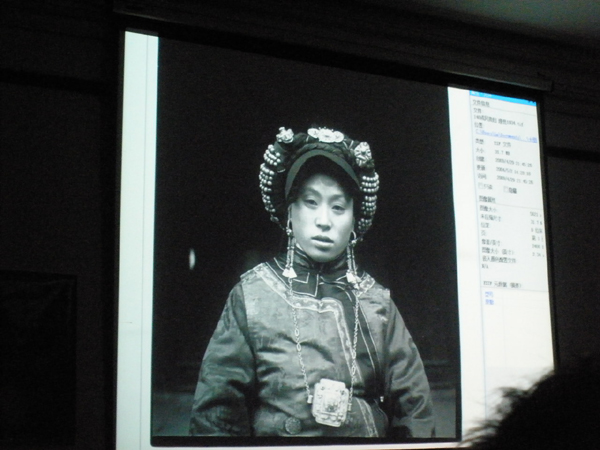

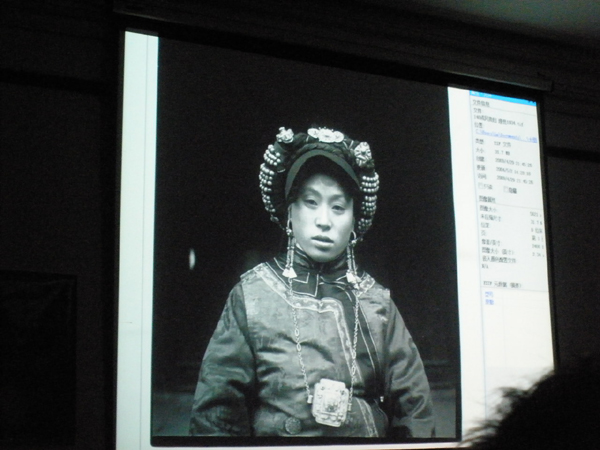

李媚介绍,很多人在拍摄肖像时,能抓住整体,却很难捕捉到微妙的变化。恰恰庄学本拍的最好的,是肖像,这源于他微妙的观察。李媚一直非常好奇,一个旱地的男人是如何做到这种细腻的。

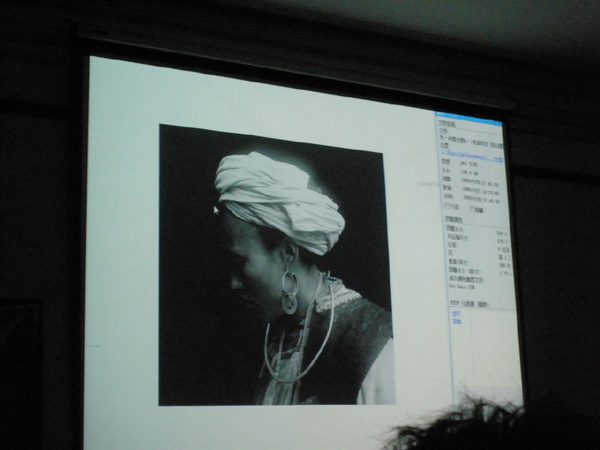

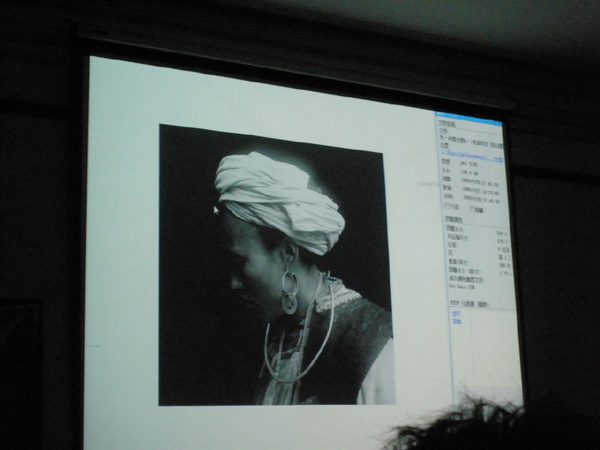

本次广州国际摄影双年展庄学本特展的海报,是选自他肖像作品的其中一张。李媚说,当她第一次看到这张侧面肖像时,很震动,因为肖像拍摄是极少用侧面的角度,展现的人物是如此优美、安详。现代人拍照,很大程度已经具有习惯性和程式性,不同场合有着一成不变的微笑,那是一种摄影的姿态。但庄学本的拍摄对象,不管是个人肖像还是众人合影,都是在安详状态下接受拍照的。试想,在封闭的白地果洛,照相机从来没有进入过当地人的生活,外来的庄学本语言不通,如何能让那些人接纳他,始终是个谜。

也许,庄学本的不凡之处在于,他是个沉默的观者与“他者”,他默默地独立其侧,长久地等待对方,才有了那些作品。能做到这种程度是很惊人的,这使得他影像中的人物,始终处于一种自由自在的生活里面,呈现出静静的安详之美。

李媚说,当她第一次看到这张侧面肖像,很震动,因为肖像拍摄是极少用侧面的角度,展现的人物是如此优美、安详。

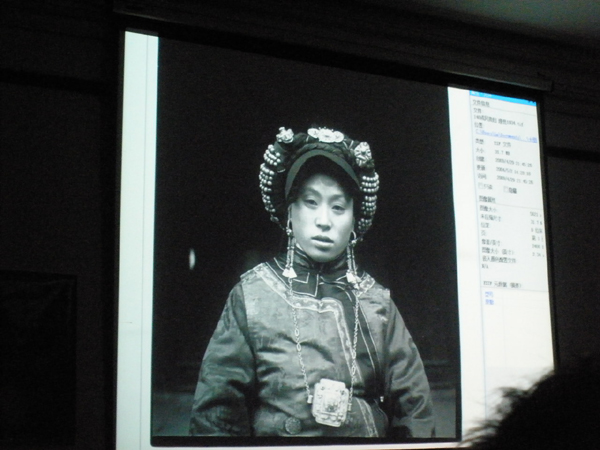

平民和贵族,在庄学本的相机中都显得很镇定,很有尊严。但在现代摄影作品中,中产阶级是缺席的,因为他们的生活,很难让人走进。

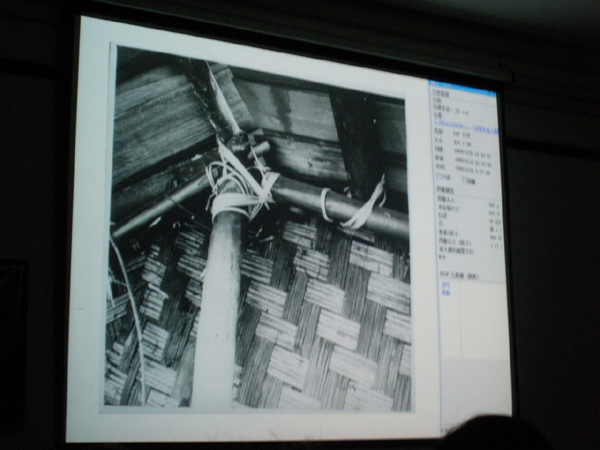

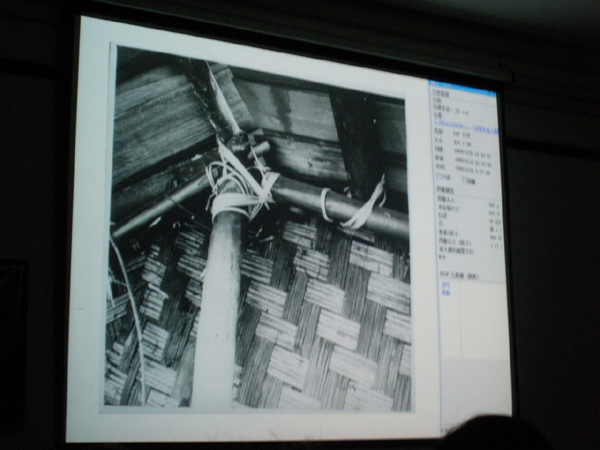

这张彝族屋顶存在明显的构图缺陷,一个纯粹追求影像的人是不可能这么拍的,但庄学本拍的是材料、建筑。

现场观众提出各种关于庄学本作品的问题,现场气氛达到高潮。

李媚说,当她第一次看到这张侧面肖像,很震动,因为肖像拍摄是极少用侧面的角度,展现的人物是如此优美、安详。

平民和贵族,在庄学本的相机中都显得很镇定,很有尊严。但在现代摄影作品中,中产阶级是缺席的,因为他们的生活,很难让人走进。

这张彝族屋顶存在明显的构图缺陷,一个纯粹追求影像的人是不可能这么拍的,但庄学本拍的是材料、建筑。

现场观众提出各种关于庄学本作品的问题,现场气氛达到高潮。

开放时间——每周二至周日9:00至17:00(16:30停止入场,16:45开始清场)

逢周一闭馆(法定节假日和特殊情况除外)。

广东美术馆新馆(白鹅潭):广东省广州市荔湾区白鹅潭南路19号

前台电话: (020) 88902999

广东美术馆本馆(二沙岛):广东省广州市越秀区二沙岛烟雨路38号

前台电话: (020) 87351468