朱宪民的影像(李媚)

录入时间: 2010-09-20

朱宪民是中国当代摄影史中具特殊地位的摄影家。他的特殊之处在于,在1940年代出生的摄影家中,少有像他这样早在1970年代初期就在有意无意之间关注百姓日常生活,并且以朴素、自然、忠实于生活的态度,纪录平民百姓生活的;

他是他的同辈人中能够明确而到位地用摄影表达生命根系与情节的人。

他的特殊之处还在于,不管他的生活处境社会地位有着怎样的变化,他仍然在摄影中保有着一种平民姿态并具有鲜明的个人视点。

朱宪民,在他的同代摄影人中是个真正的例外。而这种例外,凡有那个时代生活经验的人都深知,不易。翻阅中国当代摄影史,我没有发现在他的同代人中有谁如他那样在1970年代就以一种具有平民性以及人情甚至是人性关注的纪实态度拍摄过黄河人。也没有发现还有谁如他那样坚决而直白地表达着民以食为天,这个最朴素且最基本的事实。正是这种异于主流的目光,使朱宪民为中国民生图像史留下了可贵而难得的一笔。

一

1970年代朱宪民作为一个职业摄影家,一方面因为工作原因拍摄了许多为意识形态服务的模式化图片,另一方面,还拍摄了在那个年代极为少见的百姓生活的自然态,为那个时代多少填补了一点百姓日常生活影像的空白。我们应当珍视这些许的空白,因为,这样的图片是那个时代职业摄影人图片档案中极其少有的。我们司空见惯的大多数是完全体现了“摄影为政治服务”的意识形态影像,是一种被政治规定了影像模式与场景。在这样的影像场景中,普通凡人完成幻化为政治的拥戴者,日常生活完全的政治化。正因为有了这样的影像环境,朱宪民那些既没有灿烂笑容也没有英雄气概的普通人的面孔,目光茫然的知青……这些为数不多的图片才显现出它的可贵与不凡。

这两类完全不同的影像,尖锐地对立与矛盾,这种对立与矛盾恰恰体现了那个时代普遍存在于人心的一种矛盾状态,体现了那个特殊年代扭曲的社会环境。我们不能说朱宪民是个先知先觉者,因为他的那些服务于意识形态的照片也同样来自于他的真诚与忠实。但是,他也许是在一定程度上服从于个人情感与体验的摄影人,尽管这种服从也许仅仅只是朦胧不觉的潜意识流露。在那个年代,不符合政治要求的这些影像,相信朱宪民也是不会拿出来公诸于世的。但是问题在于,朱宪民保留了这样的影像。正是有了这样两种截然不同的眼光与立场,令我们看到了一个摄影家的真正处境与状态的呈现;

正是这样两种不同的立场与价值,才使朱宪民多少体现出了那个年代诚实的影像人格;

正是这种影像人格与情感,才使他有了后来著名的摄影文献《黄河百姓》。

二

从黄河源头到黄河入海口,朱宪民用三十多年的时间为这条大河留下了影像的足迹。

我相信“黄河百姓”的拍摄不是朱宪民事先计划好的摄影行为,而是他不经意之间日积月累的结果。这正好说明了一个问题,朱宪民是一个顺着自己情感线索行进的人,是一个不断向着家园回望的人。

1970年代末,当中国摄影界的绝大多数还徘徊在解放思想,寻找出路的状态中时,朱宪民就已经在黄河两岸开始了对民生,对人性的表达。应该说朱宪民的这些影像是新中国建立以后真正摄影纪实的起步。

著名的艺术批评家杨小彦先生说:“我相信当年,也就是1977年前后的朱宪民,大概并不关心许多旁人看来属于重大的理论问题,可这丝毫也不影响他的影像行为。”有些摄影家一生只为自己的情感而拍摄,只受情感的支配与驱动。朱宪民就是这样的摄影家。

实际上,不经意的行为或者潜意识,才最为深刻地显现着一个人的本能,尤其是视觉纪录与艺术创造。也许,正是由于朱宪民所具有的这种特质,才能为历史留下1970年代之后那些有违意识形态禁忌的可贵的影像,正是由于他的这种特质,才能为那个时代的百姓生活留下一些可信度较高的视觉档案,才能成就了一部“迄今为止以影像方式全面表现‘黄河人’生存状态的、时间跨度最大的摄影专著。”

朱宪民的“黄河百姓”充满乡情,闪烁朴实与良知的影像人格。这些影像让我们看到了面对黄河百姓的摄影家,一次次的感动与感慨。看到他一次次走向黄河的精神动力:一种来自于生命根脉的呼唤。每个人都有一条生命之河,这条河源自于母腹之时,滋养于人的一生。在黄土高原的这条年大河,朱宪民的血脉之河与奔流的黄河交融相混。他在这种交融中体悟到自己的生命之源,这个被父辈带领着逃离黄河的儿子,重新回归了自己的生命之河。这条大河给了朱宪民对生活重新的认知。也许是这种感动,让他自然地顺从了现实生活的逻辑,诚实地纪录了他进入他视野中的百姓。

阅尽朱宪民全部的摄影作品,我认为最好的仍然是他的“黄河百姓”。从时间上看,“黄河百姓”的拍摄正好处于一个摄影家创造力最强盛的时期,同时这个时期也正好是中国改革开放最重要的年代。这几十年,1970年代中期——1990年代初期,激烈变化的中国社会给每一个人的生活带来了翻天覆地的变化,在这种变化之中的中国摄影人也经历着摄影观念的转变。相对来说,我倒认为朱宪民的摄影观念变化并不太大,朱宪民的身上有一种恒定与实在的东西,他的这一生都在按着这种本能的指引,按照他在成长过程中形成的情感基础与对世界的认知逻辑。这种东西是土地给予他的,是生活给予他的,是那些黄河百姓一天天平凡实在的日子给予他的。

“黄河百姓”中最好的图像是1970至1980年代山东、河南一带的图像,这些图像体现了一个摄影家最为朴素和最原初的视觉表达。而且,我认为也就是在这一时期形成了朱宪民的摄影风格与语言叙述。之后,几乎没有发生过大的变化。

三

在北京,朱宪民以一个旁观者与见证人的目光,穿梭于胡同与城墙下,混迹于集市与人群中,不张扬不娇情地为北京这座古老城市的百姓生活做着一点一滴的影像纪录。在他的影像中,老北京的性格时隐时现,百姓生活生动铺展,这一切,构成了这座城市性格与文化的侧面,构成了这座古老城市在那个年代的历史记忆……

北京与黄河,朱宪民影像中那种一脉相承的平民姿态以及朴素而平和的态度,依旧。然而,北京毕竟不等同于黄河故土,朱宪民的北京影像与“黄河百姓”相比,那种温暖而充满爱意的乡情,淡去。北京,不是朱宪民的故乡,而是他的栖居之地。北京对于朱宪民而言,是一个承载着更多更为复杂因素的城市,是见证他人生奋斗与拼搏的城市。当然,北京也是他走向人生顶峰之地,是他实现人生理想之地。

摄影家与地域、与城市的关系是一个有值得细究与思索的话题。许多摄影家往往在自己的拍摄中排斥自己的生存之地而远走他乡。他乡,成为故乡。于是,许多人都有一个精神与情感的故乡。生活在别处成为生命的悖论。虽然北京是朱宪民真正的他乡,可从现实意义上说,北京又是他永久的家园。他和北京的关系是无法再割舍的。我不知道朱宪民是怎样看待北京这座城市与个人的关系,我只是他从的“老北京”图像中看到一种寻找认同的努力,我们也可以把这种努力看成是一种情感倾向。或者是在他乡与故乡的交错中一种怀有乡思的追记。

朱宪民的北京,尤其是拍摄于1980年代的北京,基本以胡同生活为他的关注点,胡同生活在他的镜头里反映得行云流水,一点没有生涩感。他醉心于拉京胡的老头,晨练的老太太,醉心于花鸟市场的老北京人。他喜欢听到集市的吆喝声,听到菜场的家长里短。市民生活的一切,都令他感到亲切。试想,如果朱宪民不是生活在北京而是生活在上海,我相信,上海的弄堂也会是他在这个城市的拍摄选择。人是沿着惯性走的,尤其是情感上。摄影对象的选择对于大多数来说,就是情感取向的选择。

朱宪民的镜头始终对着构成这个古老城市基础的市民阶层。是这个阶层中深藏的北京文化令他着迷?还是这个阶层的日常生活?他影像中的北京与中国政治经济文化中心的北京不太相关,与一个大都市的都市生活似乎也不太相关。在这个风云突变精英聚集日新月异的城市,朱宪民为什么恰恰衷情于这个城市古老而原始的气息?

每一个城市的市民阶层都是城市历史的活标本,他的形成需要时间长久的浸染与培养。走进市民阶层,无疑是找到了认知一个城市最好的途径。朱宪民的镜头一直不变地对着市民阶层,虽然他对市民生活的关注不是出于一种对于社会问题的关注,也不是一种关于道义与文化的关。甚至也不是出于对北京这座城市的了解。但是,无论如何,他所拍摄影像为这座城市的文化与历史演变,存留了重要的档案。这就是摄影这种视觉手段的独特贡献,从某种意义上说,也是作为摄影家的福气。

朱宪民对市民阶层的关注,是一种市俗生活,是普普通通的人们普普通通的每一天,是油盐柴米,是市俗生活的欢乐。朱宪民不是一个铁肩担道义的摄影家,因此,对于苦难的深切与深刻表达不是他的精神取向。他更倾向于平凡的生活,倾向于一种市俗的欢乐。写到这里,眼前突然浮现朱公扭东北大秧歌的身影。也许,东北的生活给予了他一种平凡乐观而且豁达的价值基础,在这种价值基础上,朱宪民的摄影不可能激烈极端以及太过沉重。虽然“黄河百姓”中也有令人沉重的现实纪录,但是,朱宪民的镜头,绝不夸张克意地表现百姓的困苦,相反,他镜头中的那些生活于贫困之中的百姓是静默的,有耐心的,同时,日子,也是不无快乐的。陕北的腰鼓,中原的社火,东北的大秧歌……激烈亢奋欢快遒劲,追求市俗的快乐是支撑中国百姓的精神力量,正是在那些平凡点滴细微的快乐中,让我们感受到一种任凭世事变迁,我自泰然处之的超然与淡定。

朱宪民的北京影像,让我们更为强烈地看到了一种市俗的欢乐。那些生活于都市底层的人们,无论贫富,其乐融融,平等自在。而这种平等与自在,又何尝不是朱宪民的人生追求呢?

当然,我们也在北京的影像中发现了一些变化,朱宪民的目光开始追逐一个城市的变化,理性进入了朱宪民的影像,我们看到了一种力图反映社会变革的努力,朱宪民开始寻找一些符号与戏剧性的细节,寻找对比与反差的社会存在,寻找矛盾的东西。

四

匠人与艺术家的根本区别在于天赋。天赋滋养人一生。朱宪民是一个天赋很好的摄影家。也许,在之后的时期,朱宪民的天赋转变为习惯,他依照着惯性匆匆地走过一个又一个地方。

离开黄河之后的朱宪民走遍全国各地。这个时期的朱宪民不再为一个明确而直接的目的拍摄,散漫地观看,缓步地游走,朱宪民,凭借着天赋与经验,成为冷静的旁观者。

不变的依旧是对于平民百姓生活的兴趣。变化的是不再有目标专注的注视。拍摄,成为一种习惯,成为生活的一部份。有许多摄影家在过了他们的颠峰时期之后,经验加天赋便成是继续拍摄的支点。当然,对于一个生活发生巨大变化的人来说,不变的东西即是意味着一种根性,仍然种植在灵魂。于是,朱宪民这个“旁观者”便结构出了百姓生活的市俗画卷:乐在其中,活在其中。无论他足迹所到之处的地域差异是多么的大,他的影像是不变的:日子就是这样,平常无奇地流逝着。

在中国,有许多出生于1940和1950年代的纪实摄影家把“决定性的瞬间”作为自己的摄影美学。对于这样一些摄影家们,“决定性的瞬间”绝不仅仅是一种拍摄方法。这种摄影美学决定了这些摄影家的终生努力。虽然每个人的关注点不同,但是,抓取在瞬间中形成的人与人,人与物,人与环境在瞬息之间形成的一种有意味形式,成为这些摄影家们的共同追求。朱宪民也是持有这种摄影美学追求的摄影家之一。这种摄影美学以及平民态度,结构成朱宪民后期摄影的基本面貌。

伟大的摄影家卡蒂埃-布列松给朱宪民题字:“真理之眼,永远向着生活”。永远向着生活是一个摄影人永恒的真理。摄影人就是用每一天对于生活的拍摄串连起一段生命与社会的历史。而作为一个纪实摄影家,有什么比能为历史留下点什么更令人兴奋与自豪呢?

李媚

2007年3月17日于郑州

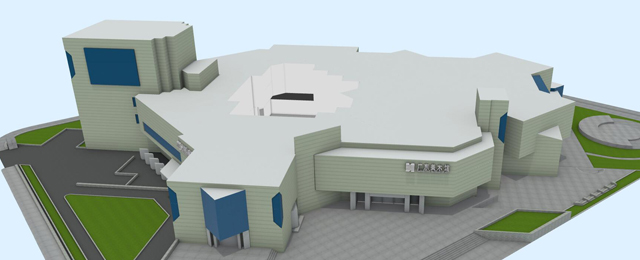

开放时间:每周二至周日9:00-17:00(逢周一闭馆)

每日16:30停止入场

地址:广东省广州市越秀区二沙岛烟雨路38号

咨询电话:020-87351468

预约观展:

-

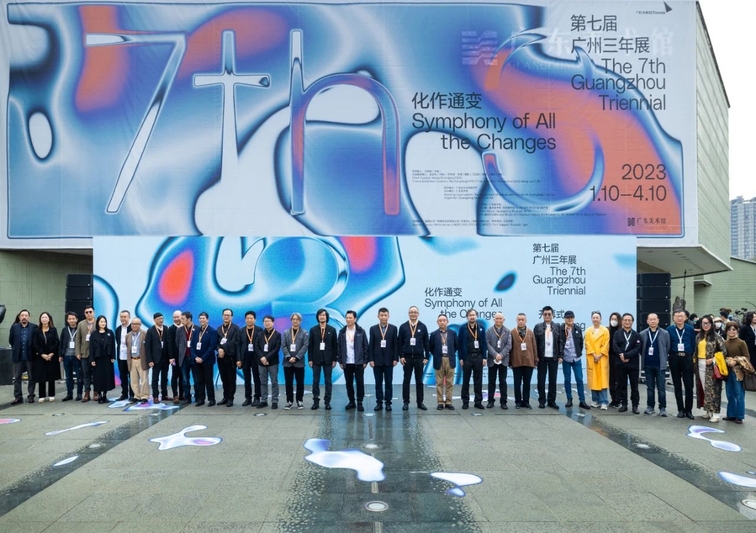

广州 影像三年展 2025 Guangzhou Image Triennial 2025 ...