石鲁论(王川)

录入时间: 2007-08-21

一、“石鲁现象”的意义

作为一名奇才怪杰,石鲁曾经对二十世纪中叶的中国画坛产生过巨大的影响。尽管说与他同时还有若干名优秀的大师们在活跃着,可却无一人能像他那样从一开始就招致了毁誉参半、褒贬不一的评价而最终又令人产生内心的膺服的。就其对旧传统的冲击力和具有争议的创造性来说,石鲁无疑是以他那特立独行的强烈个性而起了振聋发聩的作用的。石鲁是在五十年代末挟带着他的那些作品崛起于中国画坛的,初出伊始,就引起了美术界的极大反响,报刊上一片哗然,惊愕地注视着这位奇才怪杰。当时即有人将他和另几位独辟蹊径的创新画家傅抱石、李可染等人归为一类,讥讽地称之为“野、怪、乱、黑”。

野、怪、乱、黑,虽然是共指,可在大家的眼中,大都是偏指石鲁,后来就索性成了石鲁一人的定冠词,以至在“文革”中他的获罪暹难,也是因为这四个字。在石鲁之先的中国画坛上,也曾有过几位因革新而蒙受指责的前辈:雕花木匠出身的齐白石,初到京华时门可罗雀,后来接受了陈师曾的建议而衰年变法,一改旧貌而开创了具有民间气息的红花绿叶式的老辣风格,被人讥笑为“农家样式”、为“粗野”。曲高和寡的黄宾虹,曾因为他的那些“黑山”和“夜山”而长期不为人所识。稍后,有从西洋归来的刘海粟和徐悲鸿,或因采用西洋教学法而被人指责为“艺术叛徒”;或因借鉴了素描的光影法注重写实而缺少传统中国画的笔墨韵味和意境而被人所不屑。更有一味革新的林风眠和关良,因手下的那些与传统方法大相径庭的艺术风格而不得不独自惨淡经营着寂寞之道。此外,有因采用破笔大写意法画山水的傅抱石和手持笔墨面对山水写真的李可染,均被世人所惊诧。五十年代的中国画坛还是比较寂寞的,尤其是在山水画方面,还基本上由偏传统的流派占主导。风气所趋,当然难以接受石鲁那一类“野狐禅”式的画风。

和另几位画师相比,石鲁的作品已属离经叛道之列。齐白石的作品虽然老辣鲜艳、不够温柔敦厚,但毕竟还是从师承赵之谦、吴昌硕一路的传统中来;黄宾虹的黑、乱不为世人所理解,也只是个欣赏层次的问题,而并非逾越了传统的藩篱;对刘海粟和徐悲鸿的指责更多地集中在教学方法上;林风眠和关良的创新步伐虽大,可都类似高人隐士式的孤芳自赏,而非举旗立幡式的登高一呼,令人难以效仿;至于傅抱石和李可染,可视作传统艺术中派生出的一个支系,在此基础上有所发展创新而已,而非打破旧有窠臼的烈举。唯独石鲁,他敢于睥睨千余年传统于不顾,将文人画所不屑的一切都引入了画坛,大有开宗立派之势。

曾经有一位著名画家私下里评论道:“齐白石、傅抱石、黄宾虹、李可染等人还属于对传统的改良,至于石鲁,已经具有(对传统的)破坏性的冲击力了,不可等闲视之!”

如果说,齐、黄、傅、李等人的创作方法主要是从对传统的继承中求创新的话,那么,石鲁恰恰相反,他走的是从否定中求创新的道路。倘若这种说法能够成立,那么石鲁所受到的群起而攻之就是一种必然了。

自宋元以降,山水画取代了人物画而成为中国画的主体地位以来,历代便屡屡有大手笔推动着它的创新,旧有的传统模式便愈来愈不能令一些锐意求新的画家们所满足。不幸到了清初的“四王”手中,这一意图已被相因陈袭的模式消磨殆尽。尽管这其间也有着石涛、石谿、渐江、袭贤等人的艰苦探索,也还有着以八大山人和“扬州八怪”为代表的花鸟画家们的声援,可是到了清末,中国的山水画较之宋、元、明来说,毕竟已经日渐衰颓了,雄风锐减的情况下,便有了近百年的沉寂。这样一种格局,无论是张大千还是潘天寿都无法挽救,中国绘画的传统势力毕竟太强大了。

然而,时风又在日趋进步,在二十世纪的工业社会里,“四王”所倡导的那一种方法显然已难合时代的节奏。石涛尚且主张“笔墨当随时代,”更何况在日新月异的现代社会?于是,便有了齐、黄、林、关、徐、傅、李等人的变革或创新。

石鲁,却选择了另一条道路,他高高举起了反叛传统的大纛。

石鲁并不是开宗立派的第一人,他仅仅是历史画坛上千万个具有革新意识的一个代表人物。他的意义并非只是创建了一种新的形式,而是代表着对那种日渐式微的传统的一种厌恶情绪。别人没有表现出的,他将它表现出来了;别人没有完成的,他将它努力完成了。

但是,传统的力量又是何等的巨大!仅仅依靠匹夫之勇是难以摧枯拉朽的,即便能动摇其一点,也难以拨其根基。石鲁所应做到的,还不仅仅是对旧的传统形式、规范标准的冲决和“破”,更应树立一种全新的形式范本去代替它们。对于这一点,五十年代末期的石鲁并不曾意识到,或者说并不曾清晰地意识到。这样,便导致了他甚于旁人的悲剧。

在经历了近十年的大悲大苦、大起大落之后,石鲁又带着他的新作复出了。

这是一批风格迥异的新作,不仅和其它画家笔下的作品完全不同,即使和石鲁自己五、六十年代的作品也判然有别。人们惊异地发现:在那些作品中,有着更多的文人画成份,出现在石鲁笔下的,恰恰正是他十多年来所坚决反对的一些东西!在那些作品中,形与色已经退为次要,笔与墨则占据了主导地位;重大的题材和精巧的构思已渐而消遁,或转化为以追求形式美为主的逸笔草草;“画外之话”已经取代了法外之法,文人画最为看重的“学问”--诗、书、画、印都在石鲁的笔下同时出现了,他以一种独特的方法将它们糅合在一起,成为寄托自己强烈主观感受的一种媒体。在这些作品中,人们看到了和八大山人、青藤、石涛和“扬州八怪”的惊人相似。石鲁以他独具的反叛方式完成了向传统的皈依,他仍然难以逃逸传统文人画的引力埸。

表面看来,石鲁是转了一个圈,可实则上这是一个上升式的螺旋!

用“惊世骇俗”这四个字来形容石鲁的作品似乎并不过份,特别是当他的若干画作在近十年里远播到了海外,出现在世界性的画坛上时,有更多的人们发现了他的真正价值:在1988年香港苏富比公司的拍卖会上,他的一幅《峨眉积雪》以1650000港币的高价售出!这一价格超过了其它的画家而成为当时的一条轰动性艺术新闻。这一事实表明,石鲁的作品已经具有了一种世界性的意义。

在国内,石鲁的影响也颇为深远。令人奇怪的是,这样的一种影响并非是通过石鲁的弟子门人的直接仿效或推广而取得的。较之齐、黄、傅、李,石鲁的嫡系门人、直授弟子要少得多,也很少有全国性的影响,可是,石鲁所倡导的那样一种风格却在国内的画坛上引发了一埸“西北风”。从题材到表现手法,都有人在刻意模仿石鲁,竞相追求那样一种豪野强悍、雄浑壮美的画风。继石鲁之后,人们发现了黄土高原乃至穷乡僻壤所具有的那样一种粗砺崇高之美。同样,也是继石鲁之后,人们也发现了要想表现出这一切,仅仅靠传统的“十八描”是不够的。是石鲁,给人们的创造性思维以启发;也是石鲁,他给这种创造性演示以可能性。于是,太行山、吕梁山、黄土高原、戈壁大漠乃至无名野山都出现在了画家的笔下。风气所趋,“野、怪、乱、黑”已成了画坛乃至于艺术界的一种时尚,一种展示崇高之美的标格,这些,不能不归功于石鲁。倘若没有石鲁的筚路蓝缕、敢于开风气之先,是难以设想有画坛有今天的。

二、石鲁作品的四个分期

按风格来分,石鲁的作品大致可分为四个时期,那就是:

一、1949年以前,

二、1949年--1959年,

三、1959年--1964年,

四、1971年--1982年。

在其中,第三、四两时期之间的一段空白则是他生病住院和后来受“文革”迫害而停止创作所致。

石鲁是一位勤奋多产而又多才多艺的画家,他曾经尝试过多种绘画形式的创作。在他的第一个时期里,由于受延安特有的条件所限制,他主要从事木刻、插图和宣传画的创作,还没有可能去问津中国画。再由于他年龄尚轻,又不在当时的文化艺术中心“鲁艺”学习和工作,所以他那一段时期的作品和名声,都逊于早已名闻遐迩的画家如古元、王式廓、王朝闻、罗工柳等人。凭心而论,他在那一时期内的作品风格可以算是循规蹈距的,无论是木刻还是插图,都寻不到一点野、怪、乱、黑的端倪。那一时期的石鲁,应是一位认真而勤奋的画家,他的勤奋,为日后的创作奠定了基础。

第二时期以年画、彩墨画为主。虽然他同时也搞木刻和插图,甚至还画点油画,但石鲁的兴趣已逐渐转到了中国画上。受当时社会条件的制约,他那一段时期的创作,在构思上受苏联式主题画派的影响,重情节、重故事性,对主题的兴趣超过了对形式的追求。另一方面,在表现形式上又受到年画的影响。无论是那幅在当时备受赞誉的《古长城外》,还是以《王同志来了》为代表的那几幅彩墨画,都可以看得出如实写生对于石鲁的影响。人物、背景全是用带光影明暗的素描方式画出,染天染地,一览无遗,中国画的笔墨还后于画的主题而隐于次要的地位。这种画法,毋宁说是中国画,还不如称之为彩墨画更为恰当,这也可以看出当时画坛上徐悲鸿、蒋兆和乃于宗其香等人的影响。

不过,石鲁这两个时期的作品已经出现了两点值得重视的趋向:一是他对背景的兴趣已大于对人物的兴趣。在很多的画作中,石鲁将活动的主体人物推到了中景、甚至远景去表现,而让山水风景等占据了绝大部分的画面。比如那幅著名的木刻《打倒封建》,满满地占据着画面的,是一座重重迭迭的地主大庄院,那是他在绥德实地写生而得来的画稿,画中的人物只在中、远景活动,人的面目皆不可见。《古长城外》、《王同志来了》、《变工队》等画幅中,人物所占的地位虽然要显著一些,但和石鲁津津有味地所表现的那些山水背景相比,还是要逊色一些。第二个趋向是石鲁很注意画面的形式感和表现力,使之成为表现主题和构思和有力支柱。例如在《打倒封建》一画中,对陕北特有的那种依山而建的地主庄院的砖墙的表现,用层层迭迭的砖头组成了一片灰调子,用人物组成的斜线去冲破这些矩形的框框,用疏密对比的方式来表现主题,形式感很强。再如在《妯娌俩》一画中,石鲁对陕北窑洞的窗棂、炕席的刻画就很卖力,努力去表现出那种肌理感。在《变工队》一画中,用犀利而多变的刀法去表现翻掘后的新土块的质感。这样一种倾向,在石鲁那一时期的作品中都可以找到。

第一种趋向促使了石鲁从一位人物画家向山水画家的过渡。人物逐渐从石鲁的笔下退而为风景中的点缀,而风景则升为石鲁笔下的主体。这一种趋向,是石鲁美学情趣的一大转移,即使在后来的名作《转战陕北》、《饮马延河》和《黄河岸边度春秋》等作品中,也有程度不等的显现,这也是他和其他纯猝以风景为画面主体而不点缀人物的画家们的一大区别。而后一种趋向则使石鲁渐而脱离了主题画的束缚而走向对笔墨情趣的追求,也是使他趋于成熟、走向野、怪、乱、黑的一大契机。因为惟有这样的一种感悟和追求,才使得石鲁产生了对那一大片干涸贫瘠的土地的表现欲望,也才促使他去钻研那些前无古人的表现方法。

三、四这两个时期,是石鲁创作的两次高峰,被指责为“野、怪、乱、黑”的那些作品,也全是出自这两个时期。

“野、怪、乱、黑”的提出,始于六十年代的初期,那时的石鲁,率领着一批“长安画派”的画家,继《转战陕北》之后,

推出了一批以表现黄土高原为主的力作,时人惊诧于这些作品的惊世骇俗,便以“野、怪、乱、黑”冠之。石鲁在那一时期的代表作,有《赤岩映碧流》、《饮马延河》、《宝塔葵花》、《南泥湾途中》、《山雨欲来》、《高原放牧》、《逆流过禹门》、《东方欲晓》、《家家都在花丛中》、《树大成荫》、《种瓜得瓜,种豆得豆》等一大批。这是石鲁创作的第三个时期。这一时期作品的特点是充满了生活气息,注重实地写生、注重感情抒发、注重表现山川地貌所具有的独特个性,画家以一种饱满的激情在作品中讴歌造物主的神奇。他用他的笔在为中国画史拾遗补阙,由于这种题材和手法前无古人,所以他获得的是毁誉参半的评议。

“文革”十年,所加于石鲁的,还不仅仅是对他身体上的残害,更重要的是使他几乎两世为人。在经受了这埸浩劫的洗礼后,画家石鲁几乎是完成了一次蝉蜕似的升华,一次涅槃似的再生。这样,在他复出后所挟带的作品,就已非是第三时期的旧貌了,而是一批具有惊世骇俗意义的新作,这一批新作,恰是如同尼采所说的“血书”。

从艺术角度来看,这一时期正是石鲁的巅峰。

王国维曾在他的《人间词话》中提出了“造境”与“写境”之说来区分“理想”与“写实”两派之所由分,他认为:有我之境者,是以我观物,故物皆著我之色彩。而无我之境者,则是以物观物,故不知何者为我,何者为物。他又提出“客观之诗人不可不多阅世,阅世愈深则材料愈丰富、愈变化。”而“主观之诗人不必多阅世,阅世愈浅则性情愈真.”如果将此说移入去看石鲁在三、四这两个时期的作品,则大体是相符的。对于王国维的这一种理论,石鲁是进行了一番研究的,他深得其中之三昧,他也曾在他的《学画录》中写道:“学画先有二观:曰观物;曰观我。观物以探真,观我以通德,而后始可言流美矣。物为画之本,我为画之神也。有物无我不足以通理想,有我无物不足以达真实。故二者当作辩证观。”

在第三时期的石鲁更注重的是写境。他虽然提出了“一手伸向生活,一手伸向传统”的理论,可在实践上,他是更加注重从生活中获得积累、获得创作灵感的。和其他画家不同的是,他经常将自己浸泡于大自然中,勤奋地写生,并寻找恰当地表现这些自然景物的技巧和方法。他也尝试着用彩墨面对山水直接写生,他甚至制作了一套非常独特的写生画夹。笔者曾在“文革”后帮他清理过退还回的画稿,那里绝大多数是国画写生的原稿,他尝试用各种笔墨技法来表现大自然丰富的造物,特别是那一大片干涸的高原。那一段时间,他做得更多的,是一位“客观的诗人”,然而他又比别人融入了更多的主观豪情!他刻意所追求的,当是如他所说的“生活为我出新意,我为生活传精神。”

到了第四个时期,境况则完全不同了。惨绝人寰的社会现实扭转了他纯情讴歌自然的主观愿望,石鲁开始在笔端注入更多的主观感情来表现自己的爱憎,“墨点无多泪点多”的情况更多了。他没有也不可能到大自然中去吮吸生活的营养了,他只能挖掘旧日的生活积蓄寄情于绘事,在自己的笔下造出一个主观的境界来,以“聊发胸中之逸气耳”。以前曾如实地描绘过的山山水水,往昔所讴歌的一切,都已转化成了一种象征、一种比兴、一种带着石鲁自己浓重的主观色彩的符号,形象、结构和色彩都被打散了,他没有可能也没有必要去做创作发表的梦,他只能满纸涂鸦,诗、书、画、印成了他唯一可以操持的武器。对“野、怪、乱、黑”这四顶大帽子,他不仅已没有了顾忌,相反却觉得唯有这样才能表达自己的思想,他已获得了极大的自由度。这样,他完成了一次涅槃似的升华。试比较一下他在第三时期的代表作《转战陕北》和第四时期的代表作《陕北夕照》就可以看到这一显著的转化。罗丹曾经说过:“美的风景所以使人感动,不是由于它给人或多或少的舒适的感觉,而是由于它引起人的思想;伟大的风景画家,如鲁易斯达尔、居易柏、柯罗、罗梭他们在树木的阴影中,在天地的一角中,觑见了他们的心意一致的思想……”石鲁的四个时期的艺术经历,恰恰印证了这一观点。

三十年前,石鲁以“野、怪、乱、黑”而获罪而暹难。时至今日,“野、怪、乱、黑”反而成了他的最大特点、最高价值而大获赞誉。这一奇特的现象该怎样从美学的角度来评价呢?

最初,“野、怪、乱、黑”是作为一种贬辞而提出的。虽然它本是一种泛指,可到了最后,竟成了石鲁一人的定指,石鲁成了“野、怪、乱、黑的总代表”,这并非出于偶然。

作为一种指责,“野、怪、乱、黑”主要是认为石鲁的作品里缺少传统,不合规范。对于这样一种指责,石鲁当初并不以为然,但渐而便如马蒂斯对待“野兽派”称呼的态度,他索性将这四个字取来自况。他有这样一首表明自己心迹的诗:

人骂我野我更野,

搜尽平凡创奇迹;

人责我怪我何怪,

不屑为奴偏自裁;

人谓我乱不为乱,

无法之法法更严;

人笑我黑不太黑,

黑到惊心动魂魄。

野怪乱黑何足论,

你有口舌我有心。

生活为我出新意,

我为生活传精神。

这样一种观点,直到他因此而遭受到大劫大难之后,仍然九死而未悔,反而表现得格外显著。这样,石鲁便使“野、怪、乱、黑"成为自己的独特徽记而赋予了它们全新的涵义.

正鉴于石鲁是这样一位富于争议性的画家,所以任何只执一词的毁誉都无济于对他作出正确的评价。基于笔者与石鲁生前的交往和对他的研究,愿就“野、怪、乱、黑”这四个角度来对这一位奇才怪杰作出一番评价

三、野:搜尽平凡

作为一名山水画家,石鲁的最大成功就在于他敢于邈视中国画的传统规范而将前人所不屑的题材和技法搬进了中国画,从而创立了一种近乎“粗野”的画风。这一举动,对于一向以诗的最高标格“温柔敦厚”来自律的中国画来说,是一种反向的逆动。

从这一意义来说,石鲁是前无古人的。

渊源深厚的中国画一向以“正统”而自居,它视一切标新立异者为左道旁门、斥之为“野狐禅”。野,向来是对敢于逾越传统之藩蓠者的谥号。

石鲁的“野”,实则有两重意思。其一是指题材上的“野”,其二是指技法上的“野”。

和中国的戏剧、诗词一样,中国的绘画有着自己的传统模式。千余年来,山水画家们已经习惯了诸如《高山野牧》、《岚渚烟云》、《汀洲芦雁》和《霜晨行旅》之类的题材,古人所规定的“可游、可行、可居、可息”的审美原则已约定俗成地成了画家们取景构思的圭臬。而前人所总结的“十八描”则又成了懒惰的画家们搬用的教条,一切与此相悖逆的是不堪入画的。更加之儒家关于“文以载道”的明义,“高山仰止,景行行止”,山水又与伟人的佳言懿行划上了等号。因而,在中国画中,题材问题便显得愈加神圣了。“渡口只宜寂寂,人行须是疏疏”,即便是画上一片野山,也得在山坳处露出一爿草店,木桥上有人或骑驴、或携杖款款而行,以表现隐士的一片幽情。雪景寒林要画得格调高雅、虚无缥渺,以与士大夫的清高标格相适应,哪里容得谁画上一片濯濯童山?马远笔下的一角残山剩水自有他的一番深意,黄公望也并非是一个将野山随意入画之人。画家笔下的《农耕图》是为了体现皇恩浩荡下的男耕女织,井田俨然,纵然荒野也是王土。凡此种种,就容不得哪一位在画坛的题材上来一番撒野。

偏生来了一位石鲁,他不同于“一生好入名山游”的石涛,也不同于隐居于黄山的石谿、梅清。他从二十岁上起就投身于这片干涸贫瘠的黄土高原之中,几十年的耳濡目染,使他产生了要将这些荒山大野表现出来的欲望。

一千多年的中国画传统固属丰富,可也有若干疏漏之处。翻翻前人的画谱,竟无一人笔下出现过这片广袤贫瘠的高原!即使是出生于陕南、久居于关中的范宽,一生画尽了北国的山水,可也同样忽视了这一片近在他咫尺的莽原。黄土高原这一地貌,长久以来在中国画谱上是一片空白。陕北的黄土高原地势高敞,虽然在秦以前也曾有过大片的原始森林和草原,白狄人曾在此纵胡骑牧马,可是由于地处边关,历年的战乱,特别是到了金宋之际,此地历经战乱兵燹,植被被破坏殆尽,水土流失严重,到明清以降竟已成为一片“地瘠民贫,士风固陋”的不毛之地了,商旅不行,仕人却步,哪里还有谁有这份闲情逸致来将它们纳入丹青笔下?这片为画家们所不屑的穷山恶水,对于后人来说,也就无任何程式可循,也无任何成规可依了。不生于斯却长于斯的石鲁对这里却情有独钟,他率先将这片涸土纳入了自己的笔下,这不能不说是一种创举。莽莽野岭,濯濯童山,草木稀疏,土层裸露,当然没有倪云林、黄公望笔下的那些浅绛水墨山水那样温文尔雅。群山乱耸,只呈现出一片豪野之气。窑洞、塬、沟、峁、梁、川、干涸的河川,在古人的笔底哪里出现过这种题材?石鲁画古人之未画,道古人之未道,不入前人之窠臼,当然要被视为是“野”了。

既然面临的是一种全新的山水,自然得有一种全新的笔墨来适应它了,石涛尚懂得“笔墨当随时代”,何况时人乎?石鲁谙得此道,他说:“山水一道,变化无穷。古有古法,今有今法,其贵在各有各家法。决非出于心,然随自然造化,中发心源,始得山水之性矣”。石鲁上下求索,摸索一套全新的笔墨来表现这黄土高原。虽然中国自宋元以降的山水技法中没有“黄土高原”的成法,可它丰富的内涵中也并非没有可资借鉴之处,特别是在构思、立意、谋篇、章法、经营位置、疏密、轻重、藏露、空白等方面的技巧更是值得石鲁撷取。石鲁深谙此道,于五十年代末期、六十年代初期推出了一批以《转战陕北》为代表的崭新力作,震动了中国画坛。在那样一批作品里,石鲁已不拘于任何成法,取古人之法为我所用,着意刻划,随意点厾,努力将这片雄浑壮野的高原表现得淋漓尽致。从创新的独到性上来说,石鲁可以说是藐视任何传统的,什么大斧劈小斧劈、披麻皴折带皴,什么破墨法积墨法、色墨相破等,什么好用就学什么。比如《转战陕北》中对土崖的勾皴法,那浓重的朱砂,那远山的勾勒法,都在画谱中寻不到先例;又如《赤岩映碧流》中对河岸山岸的皴法和极其浓重的设色,就简直有点离经叛道,那种岩石的皴法真是前无古人,但舍此又不能将黄河岸边的那种荒、野、乱表现出来;再如《宝塔葵花》一画中的葵花和远山,都是无师迹可寻的;《山雨欲来》中墨色相破、浓淡相冲的晕洇效果也找不到师从的痕迹。其它如《东方欲晓》中枣树的运笔,《上工图》中的勾勒方法等都是他大胆创新的结果,即使和最离经叛道的徐渭、八大等人相比,也相去甚远了。出现在石鲁笔下的,不仅那些士大夫的闲情逸致已经荡然无存,即便是徐渭式的嬉笑怒骂和八大的呼天怆地都寻找不到了,石鲁以他独有的“粗野”和“豪放”,完成了一支雄浑的山林之歌。

如果说石鲁在第三个时期的作品中还只是以一种野性的笔墨来如实表现荒疏的野山的话,那么,到了第四个时期,他则将这种狂野移到了自己的胸膈之中,抒发出了自己的一种狂傲愤懑之气,野,已成了他的主观色彩,籍以成为抗暴的一种武器。用他的话说:“笔墨乃画者性情风格之语言,最忌虚情假意、无情之意”。出现在他笔下的那些用野性的笔墨表现出的积雪之峨眉、横斜的寒梅、高耸的华山,无一不成为他心境的载体。在这一时期的作品中,石鲁的愤怒已达到了极点,他根本无视任何传统成法的窠臼,横涂竖抹,勾勒点厾,连形与色都置于不顾、都已在他的笔下解体了,他用这样一种对传统形式的叛逆来表示自己强烈的抗争和不满。例如,他在《陕北夕照》一画中纯用朱砂来画黄土高原,只在塬顶画上一排负薪牵驴蠕蠕而行的小人,效果极其强烈.这一种方法,搜尽古人的画谱,终无得见,只可在苏东坡用朱砂画竹一事中寻到前例。又如在《陕北高原之秋》中,他用了一种侧锋的笔法横着“扫”出了墨色的黄土山,又用朱砂画出了夕照下的山头,这一种效果,前无古人,令人观之骇怖不已。以用笔之豪放粗野,当今画家中无人能出石鲁其右。

有人评价石鲁在第四时期的作品是在“呐喊”,是“在作野性的呼喊”。这句话或许能道出其中之三昧,这也是作为一个特立独行的艺术家独立的人格之所在。

石鲁之所以敢于藐视传统、悖逆传统之道而行,这除了他在性格上的狂放不羁、敢于创新、敢于开风气之先之外,还有一个因素也值得考虑,那就是他的个人经历所致。

尽管说石鲁是出生于一个诗书世家,但从总体上来说,他一生所受的教育还是不完全的。他幼年时接受过中国画教育,到了十五岁上跟随其兄冯建吾入东方艺专学习绘画。三年毕业,工作一年后又到协和大学历史系借读,但不到一年就去了延安,到延安后主要是投身于抗日救亡运动,虽然同时也从事美术创作,但限于当时的社会条件,不可能充分地去接受正规的教育。入城之后才有机会研究创作,可惜没有多久就受到批判,接着就生病。接踵而来的“文革”又将他迫害至疯,以至搁笔六、七年之久。其中,真正研究艺术,从事创作的时间加在一起也不过近二十年。这样一种不完全的教育,反使他入传统之窠臼不深、不为传统所囿。和其他的大师所采取的“用最大的力气打进去,用最大的力气打出来”的方法迥然不同的,是他善于从生活中获得感悟,获得营养。没有了登堂入室的经历,反使得他对传统的模式采取了极为灵活的“为我所用”的态度。既涉之不深,则也容易自拔,因而就毫无顾忌。不过,这也同时导至了他的作品含蓄不够,有时圭角太露,未免霸悍之气太重的不足。

搜尽平凡创奇迹,以自己独具的慧眼去发现生活之妙谛而又不蹈前人之旧辙,这是对石鲁作品“野”的最好注释。这也便是刘熙载在他的《艺概》中所说的那种“野者,诗之美也。故表圣诗品中有疏野之品。”

四、怪:不屑为奴

石鲁的“怪”是众所公认的,这是“野”的继续和发展。

石鲁是一个极具个性的人,他的特立独行常常以许多不同于凡俗的行为表现出来,诚如他自己所言:“画有我之思想,则有我之笔墨;画无我之思想,则徒作古人和自然之笔墨奴隶矣。”他是一个主观色彩很重的艺术家,因而在他的笔下也就处处打上了石鲁所特有的徽记,这一徽记,就是“不屑为奴”。

试观古今画坛文坛上,但凡特立独行之人,莫不有异于常人之举止,也莫不以惊世骇俗之作而同时获来了声誉和骂名。被称为是“鬼才”的李贺、被称为是“狂僧”的张旭、被视作是怪诞不稽的嵇康、阮籍,无不是如此。癫狂的徐青藤以哭当歌,以淋漓的水墨造型而独立于画坛,那种似是而非的花鸟、墨葡萄曾被人目为怪画。八大山人孤愤而出家,画风冷峭寒瘦,笔下的水鸟白眼向人,石块上圆下尖,安放不隐,荷梗无点,也是一怪。至于“扬州八怪”,更是以各异的画风而传世,以标新立异之作而震惊了画界。至于梵高、马蒂斯、莫奈、康定斯基等人,无一人不被时人视为怪物。苦瓜和尚石涛有画语曰:“天能授人以法,不能授人以变”。张融也说:“非恨臣无二王法,恨二王无臣法”。一个真正的大师,是能够做到“寓真于诞,寓实于玄”的。石鲁深信此道,他的“怪”,正是为了寻找一种崭新的个性语言。

那样的一种“怪”,在他的第一和第二时期的作品中,还难以寻找到痕迹,那时的石鲁还在摸索探求。到了第三时期,这种“怪”已现端倪,但总体来说还不离谱,还只能算是一种夸张和变型而已。直到第四时期,石鲁的“怪”才在作品中大有所现,出现了若干天惊地怪之作。石鲁的独创性得到了最淋漓尽致的体现。

石鲁尝试以各种绘画的技法来丰富中国画的表现形式,因而也使得他的画风迥异于任何前人的规范。如果以诗歌形式来比拟他的画风的话,那么他在第一、二两个时期内的所作只能是一种规范的格律诗,到了第三时期,画风已一变为古风,开始有了长短的变化。等到了第四时期,不用说格律诗的形式已无法容纳他那火一般的思想,就是古风也不够了,他采用了极度自由奔放的自由体诗来作为适合的形式。出现在他作品中的形体已经从初期的夸张到了严重的扭曲变形,乃至病态地颤抖颠动。如在那幅《华岳之雄也》的巨作中,他以一种铁划银钩式的密集性线条来表现水瘦山寒的华山,那种线条并非全是中锋命笔,也不合十八描,却是异常的瘦硬劲挺,尖利峭拨,将华山三峰的险峻峥嵘表现得淋漓尽致,那样一种皴法,是极其怪异的,在任何画谱上都无先例。然而在另一幅同题材的《华山下棋亭》中,他却又借鉴花鸟画用湿墨和水色相破的技法来画华山,画得满纸氤氲,元气淋漓,可仍然画出了华山的神髓。

石鲁转益多师,并不囿于一法。无论是水墨、白描勾勒、泼墨、破墨、积墨、单色(以色代墨)、重彩,他都能移来作我用,毫无约束,毫无顾忌。他的笔下既有水墨淋漓的荷花,也有花湿朦胧的芍药,还有白描的折技花卉,每一幅的技法都不尽相同,都异于前人和古人。石鲁是只考虑画面的效果而不拘于任何成法的。对于黄土高原来说,用古人的浅绛法来点染未免过于单薄,无法表现出那种厚重感来,他就用朱磦来染,甚至用朱砂来染,染出红红重重的一片,再用重墨一提,朱墨相间,十分强烈,他甚至尝试用油漆用的香蕉水和了印泥往纸上蘸。为了控制水、色、墨相破的洇化效果,他嫌在色和墨中加入胶矾还不够,索性加入小米的汤汁!

画印,也是石鲁的一怪。在六十年代,石鲁是在画上用印章的,他的印章,大多是出于陕西著名的金石书法家柯璜之手,有多方他很是喜欢。但后来柯璜不幸去世,他认为其他人所刻的印章无出其右,便改为画印。他有一只小瓷缸,里面装着用香蕉水和的朱砂,用一支专用的毛笔蘸着画印。有时用过了的毛笔并不洗,一任其干枯,待到再用时,便加点香蕉水泡开笔头。这样画出的印文,枯涩有飞白、有残破,甚至有洇出的油渍印痕,倒是别有一番情趣。他认为画印比用印更自由,可以根据画面的风格而千变万化。他的画印确实也是大小由之,从心所欲,而且几乎每一方都不相同,有方有圆,有长形有异形,甚至还可以将印语画成一只酒壶来补充画面,十分奇特。后来有人将他所画的印文依样全部刻成石章送给他,他只是一笑收之,却是藏纳于柜中,并不使用,仍然还是画他的印。这就是他在“文革”以后所作的画上全部是画出的印的原因所在,他的这一怪癖成了画坛上的一趣,但是也给后人对他的画作真伪的鉴定增加了困难。

石鲁的字也是一怪。他的字,学过颜鲁公,也学过何绍基,但得力最多的还是北碑。不过,石鲁习字,并不一味地临帖,而是读帖多于临帖,反复揣摩古人的笔意,最终追求断简残碑、金文瓦当的那种金石味、残缺感,使多种字体融为一家,并移之入画。所以后人研究石鲁的书法,大多难以弄清他的师承关系,书法渊源。他的字体多变,既有魏碑的方正浑厚,又有《天发神谶碑》的犀利奇诡,也有何绍基的宽厚凝重,但更多的是得力于黄瘿瓢的瘦硬劲挺,写出的字体犹如铁划银钩一般结屈盘绕,大大小小,浓浓淡淡,变化无端,圭角极多,锋芒毕露,字体又常常随画面的风格和构图而多变,奇、险、峭、崛,以至使人难以辨识。恁心而论,石鲁的字,在他的第二和第三时期并未形成自己的风貌,所以那一时期他的画上以穷款为多。到了第四时期,他独特的字体风格已经形成,所以画面上的长款多了,有很多画上的长题已成了画面不可或缺的有机组成,给画面增色不少。

石鲁的怪,是他刻意追求新的结果,他藐视任何成法,不愿跟在别人后头亦步亦趋。即便对于他一生最为崇敬的大涤子苦瓜和尚石涛,他也只是追随其神韵而不仅仅摹拟其笔法,出现在他笔下的山水,没有一幅是拟石涛的笔法所作,但却又有很多地方带有石涛纵横姿肆的神韵。石鲁在第四时期作了很多的动物画,有驴、有猫、有鸭、有虎等等,往往寥寥数笔就已神态毕现,而且最为可贵的是都带有书法的金石味,是“写”出来的动物画,和国内任何动物画家的风格都不相同,这些,都是他的一种特立独行。石鲁说过:“师古当观其变,师其创造之心可也。至于陈法当识之为具。至于技术,则古、今、中、外,各家各派无所不师。”这一观点,和石涛和尚的“泥古不化者,是识拘之也。”“无法而法,乃为至法”的观点是相印证的。石鲁认为:“画之结体,则以抽象而具体化,如观书体真、草、隶、篆以悟画,观其屋漏痕、墙裂痕、骷髅痕、乱柴纹、卷云纹、解索纹、劈斧痕、披麻纹、弹窝、礬头等等,而创各种笔法。此为藉诸一般而定体,状之、形容之而似与不似也。”他从而总结出:“活者求其生也。所谓妙笔生花、栩栩如生、下笔如有神,皆求笔之状物传情、深入其理、曲尽其态也。若千种百态之物、异形别质之理,皆千篇一律、百般雷同,何有生趣可感哉?”

从这些观点看来,石鲁的怪,当是一种创新,是一种极其有性格的创新,这样一种“性格”,尽管有时表现得不尽完美、不合潮流,甚至相当偏颇,然而从美学的角度看来,它是美的。诚如罗丹所说:“对于伟大的艺术家来说,自然中的一切都具有性格--这是因为他的坚决而直率的观察,能看透事物所蕴藏的意义”。

石鲁,正是这样做的。

五、乱:无法之法

石鲁作品中的“乱”,是与他的“怪”同步的。

“乱”,主要出现在他的第三时期之末,那一时期的作品,开始出现一种不规则的倾向。看他在《转战陕北》中的用笔,还基本是循着黄土崖的结构走向,皴法的组织出还是疏密有致,与前人画谱中的技法有若干暗合之处的,对画面构图的处理也不能算“乱”。可到了《南泥湾途中》之后,就开始出现许多不够有序列的笔墨和形象来,图中,那些蓬蓬的乱草荒柴就占了大部分的面积。到了《秦岭山麓》和《秦岭东麓》、《初晴》等作品中,那些乱蓬蓬的草木已成了画面的主体,许多无规则的笔墨在画面上相互穿插、相互组合,也相互撞击,与其说它们是在表现形体的结构,还不如说是表现了画家的一种美学情趣,这些乱乱的线条对于表现画家的情绪起了一种主导作用。到了《赤岩映碧流》中,山石的皴法已无规则可寻。《东方欲晓》中窑洞顶上的那些乱柴的走向已令人感到惊愕,以至引起了舆论的大哗和异议。等到了第四时期,石鲁则是着意在腕底表现这种“乱”了,他已谙得“乱与不乱,齐与不齐”之间的辩证关系,他更乐于追求“乱中之不乱,不齐中之齐”的那种效果。他认为,与整齐匀衡相比较,乱总是呈现着更多的丰富性,更多地带有难以预测的效果,也总是有出人意料之外的结局。这样一种道理,古今中外的艺术大家们都是心有灵犀一点通的。黄宾虹懂得,傅抱石懂得,美国的波洛克也懂得,他们都是藉助其“乱”而表现出一种美来。在那幅《苍苍白月挂高松》和《山鸣图》的巨作中,那种参差嵯峨的乱石、那种嶙峋的地貌被他表现得淋漓尽致,竟无人能惴摩得出石鲁是如何画得出来的。那幅《黄河岸边度春秋》中的山石或许和黄宾虹笔下的乱柴皴有些相似,那种特殊的技法表现出了乱石的一种肌理之美,但却更带有石鲁自己的个性,而并不是黄宾虹风格的模拟或形似,那当是一种特殊的美学效果!还有许多花鸟画,他先是用色来点厾,再用重墨相提,最后又再反复点染,使枝叶之间互相穿插、互相交织,初初看去,一时还难以辨明哪是花、哪是叶,哪是干、哪是枝,哪是前、哪是后?在石鲁的眼中,古人的“整齐”、“匀衡”、“法度”已全对他不适用了,他不耐烦那种各安其位、各得其所的皴擦技法,更不愿安于传统绘画中的那种宁静、淡雅、稳定和和谐,那种绅士式的儒雅不合他的口味,石鲁所要表现的,是一种躁动。这种躁动,恰恰最能扣住人的心弦。

有一件事实需要提酲诸君注意:那就是石鲁的身体在六十年代中期以后逐渐欠佳,患病久愈之后以至病体羸弱、神情恍惚,以后又受到剌激,以至在“文革”之前就得了精神分裂症而两次住院接受治疗。但是,当此病尚未全愈之时,他又遭受到“文革”的冲击,被迫害几至于死,在病态的幻觉中曾经两次出逃到大巴山中去,在那里只靠行乞行医糊口,最后被人抓回来后拷打,旧病又复发。这样一种病变对于石鲁第四时期的作品风格形成影响极大,因为在很多情况下,石鲁是带着一种病态的幻觉在作画的,因而在他的笔下出现了若干无理性的或是欠理性的形象、文字就不奇怪了。

按奥地利精神分析学家弗洛伊德的说法:“一般所谓精神不正常的人,并非不正常,只因为他们所受异化最少,所以他们的表象,总是和习惯社会的一切抵触,这便出现所谓‘精神病’之说。”弗氏认为,精神病患者是由于头脑中的潜意识受到了抑制而产生了病变所致,而潜意识又指导着人们的艺术创作。这两者之间有若干相通之处。世界上有许多大画家如莫迪尼安、梵·高、蒙克等人都患有精神分裂症,在他们的笔下都有惊世骇俗之作出现。而石鲁也由于患有此症,他在更多的时候是凭激情、凭感觉来作画,那时的他,在头脑里或许有更多的潜意识而缺少理性,这也是人们惊诧为什么在他的书法作品中有那样多的不能辨读之处的原因。有人称石鲁是“中国的梵·高”,这也是有一定的道理的,他们俩人在艺术创作上确是存在着若干共同之处的。

但是,石鲁也并非是一个全无理性的疯子,他毕竟还是一位灵性极高的艺术家,他笔下的“乱”,有时是有意而为之的,他能将这种“乱”经营得有法度,能从“乱”中觅到一种规律,表现出一种美来。他曾写道:“活者求深其也,若曰苍、曰秀、曰雄,更当益一深字,则苍而不失于老秃、雄而不失于粗疏、秀而不流于轻靡、简约而不涉于单薄、繁密而不混于杂乱、破而愈完、纷而愈治、飘逸愈沉着、婀娜愈刚健,如此等等,皆一反一正、以刚克柔、以柔克刚之理。”试看出现在他笔下的那些作品,尽管满纸线条纵横、墨点飞溅,然而却有一定的法度,正犹如苏东坡所说:“吾文如万斛泉源不择地而出,行于所当行,止于不可不止。”也正如美国画家波洛克的那些泼洒作品一样,那些色点是表现了一定的感情的。

诚然如此,石鲁也不失为一位大家。

六、黑:惊心动魄

“黑”的本意,原是对石鲁和李可染等人的共同贬辞,是指责他们的作品中缺少“墨分五色”的变化,一味浓黑僵滞,深黛难辨,有人甚至撰文责问:“江山如此多黑?”但此贬辞后来专移到了石鲁一人的头上。

凭心而论,石鲁早期的作品倒算不得黑。石鲁研习过西画,喜用色,也极善用色。在他后期的作品中,由于多是简笔勾勒,并不多事烘染,所以他的画虽然多有水墨之作,但画面上的黑气并不算重。他的“黑”,当作别一种解释。

石鲁的“黑”,是作为“脂粉气”、“浅薄”和“媚俗”的对立面而说的,可以视为“雄浑”、“豪放”、“有气魄”的同义词。就如同“黑色幽默”中的“黑”一样,那已不是专指一种颜色了,它更应该被看做是一种象征、一种艺术的格调。它的出现,是现代社会的一种需要和趋同。

一个社会有一种时尚,一个时代也总是有着与之相适应的文学艺术形式。春秋战国时期百家纵横捭阖,说客如云,便促成了议论文的繁荣;汉代崇尚简朴敦厚,所以有汉碑汉画像石的庄重厚实;宋元以降,统治者对士人的思想禁锢渐强,所以才有了人物画的式微和归隐似的山水花鸟画的兴起;明清之际,不满于满人的入主中原,石涛和八大曾经以遗老的忿懑情绪而在画坛重振雄风,继至乾嘉盛世,又有扬州八怪继之以滥觞。惟有山水画,自清初“四王”之后便一蹶不振,随着清廷的积弱积贫,竟到了陈陈相因的地步。在清末民初交替之际,倒是曾有吴昌硕等人革新了一番,将一股雄浑阳刚之气吹进了画坛,从某种意义上讲,这也是加快了中国画的节奏,使之与社会的进步相适应。黄宾虹、潘天寿继其后,加快了这种进程。

石鲁的画从客观上适应了现代社会的节奏,改变了传统画谱上繁琐、苍白、冗赘的画风,变浮糜为雄健,扫脂粉于水墨,改轻薄为沉着,将一股憾人之力推进了画坛,开了山水画的一代雄风。石鲁正处于一个剧烈变化的时代之中,他顺应了时代的潮流,与当今的审美习惯是一致的。现代社会中的种种焦灼、躁动不安,乃至烦嚣,都在石鲁的笔下以一种形象符号而表现了出来,他并不粉饰这个世界,他所表现的,再也不是传统山水画中的那种可望而不可及的田原牧歌式的宁静,也没有了那种世外桃源式的隐逸。特别是石鲁在第四时期的那些作品,具象的形与色已经基本解体,渐而化成了一种半抽象的心绪符号,情绪,已经成了画的主体,成了一种暗示。画面的具体内容已经不再重要,重要的是具有象征性的象外之旨,一种迸发的情感。从这一点来说,石鲁已和几位世界大师有了若干相通之处。

中国的山水画曾经不为世界所理解,这其中除了民族和地域的限制之外,中国画中所表现的那种缓慢的节奏和隐逸的情调也颇令西方人恍惑和费解,以至难以接受。而石鲁的作品完全没有了这一类的情调,他特别强调画面的节奏和力度,这一点,用“黑”字来作象征是最恰当不过的了。即使从技法上来看,石鲁也是很善于用黑的。他是搞版画的出身,懂得黑色在一幅画中的重要作用,在守黑知白这一方面非常讲究。他喜欢用浓墨、用焦墨来直接制造出黑的效果,而不喜用积墨的方式来层层烘染,最后画出的效果是既沉雄浑厚又明快灵动的。他刻意追求的美学情趣是厚实和犀利,追求的艺术效果是既有笔墨情趣又有金石味。他的画的风格,更多地像是苏东坡和辛弃疾一类豪放派的词,像是“执铁板,唱‘大江东去,浪淘尽千古风流人物’的关西大汉”,那当是一种“金戈铁马,气吞万里如虎”的雄阔气魄和境界,是一种别人难以追拟的、惊心动魄的“黑”。

石鲁的一生也并非是全然轻视传统,他的作品受范宽、石涛、扬州八怪等人的影响最大。但他一生转益多师,并不囿于一家的风格,甚至吴昌硕、齐白石的痕迹都可以在他的作品中寻到。他的山水作品在构图上多似范宽,密密的繁笔挤得纸张上满满实实的,从不靠云气来遮掩,极其厚实。石涛的笔墨给他的影响最大,使他能够纵情姿肆地点厾挥写。在扬州八怪中,金冬心的“漆书”、侧锋用笔的方法,黄瘿瓢的书法,郑板桥的构图章法等都给了石鲁以很大的影响。但石鲁最为偏爱金冬心和黄瘿瓢,此二人的笔墨给了他很大的启示。而最使石鲁折服的,还是石涛的画和他的《画语录》,石鲁曾研究多年,颇有心得,还从此中引发出他的“以神写形”的独特理论。对于传统,石鲁并非是完全鄙夷或是蔑视,相反,他倒是极为重视对于传统的汲取的,只不过他的方法有别于旁人的一味苦临,一味酷肖,一味相因陈袭罢了。他的构思、经营位置、笔墨、设色、破墨的方法皆取之于古人,但他更多的是取“神似”而舍“形似”,他更多采取的是“读画”的方法来取代别人“临摹”的功夫。他的一位朋友藏有一幅石涛的真迹,他多次穿越全城去看,能花费一整天的功夫呆呆地坐在画前“读”,却并不动笔去临。待回来后,他就反复惴摩,尝试以石涛的笔法创作出多幅变体画。比起那种丝丝入扣的临摹功夫来,这种方式更需要一种悟性,需要一种感应。即以那幅著名的《转战陕北》为例,那种新奇的“黄土高原皴”和以朱砂染色的方法,看似前无古人,可那层层迭迭的黄土高原其实是画中人物心境的一种延伸,但在总体构思上又合了古人象外之旨、藏而不露的方法,以少少许而胜多多许,尽管在“形”上不似,可却在“神”以酷似古人。到了第四时期,石鲁的作品在笔墨上看似更加离经叛道,可与第三时期的作品相比,在意境上、情韵上和总体的立意上和传统的文人画更加贴近,这也是一种怪圈,是石鲁特有的一种“野”吧!

台湾女作家施叔青曾经这样评价石鲁:“他是中国的,民族的,又是世界的。”石鲁的意义和价值,或许正是如此。

天不假以年,石鲁这位一代奇才,这位未完成的大师,过早地以六十三岁的年纪离开了人间,这不能说不是画坛的一大损失。如果再能给石鲁以十年的时间,他能给我们带来怎样的一种新貌呢?这一点,恐怕是谁也不敢预料的吧?

王川

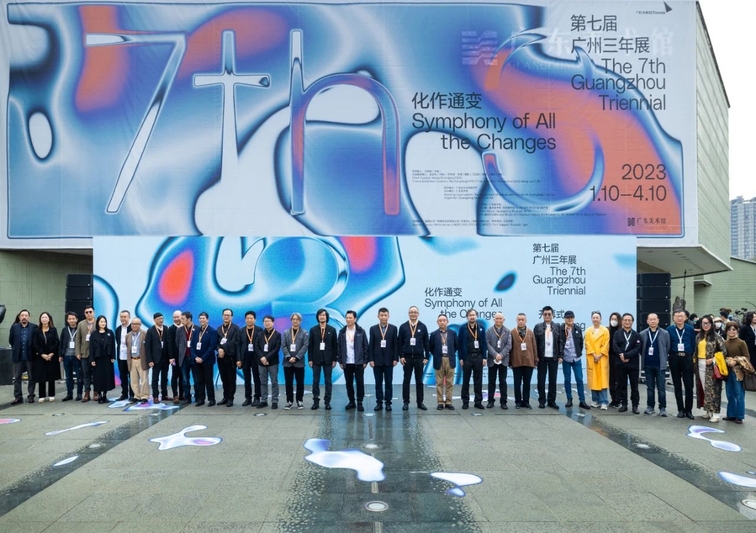

开放时间:每周二至周日9:00-17:00(逢周一闭馆)

每日16:30停止入场

地址:广东省广州市越秀区二沙岛烟雨路38号

咨询电话:020-87351468

预约观展:

-

2025年4月15日,由广东美术馆和凤凰艺术联合主办的“贝纳·维内:观念与物质...