《地道战》的叙事模式(邹建林)

录入时间: 2007-12-13

《地道战》的叙事模式

Narrative Mode of “Tunnel War”

邹建林

Zou Jianlin

内容提要

本文试图从叙事的角度对罗工柳的革命历史画《地道战》进行若干分析。根据相关的视觉和图像表现特征,首先把该画的风格来源确定为延安木刻。这样就有可能把它放到从“表现主义”到“现实主义”的风格发展过程中来把握。然后,根据画面上人物刻画的特征以及人物之间的关系和在构图中的地位,我们认为该画所表现的是一个“集体主体”。从该画在接受过程中的语义变化情况来看,图像背后应该还有一个关于革命的总的叙事模式,我们称之为“革命总叙事”。最后分析的是革命总叙事和个人体验的矛盾。

关键词 叙事 地道战 集体主体 革命总叙事 战争

个人体验

一、从“土油画”说起

罗工柳的《地道战》创作于1951年。这幅油画诞生以后,一直得到很高的评价;如果说有什么否定性评论的话,可能就是“土油画”这一称谓了。这一称谓究竟始于何时恐怕不容易考证,但是罗工柳本人可能感觉到了他的油画在某些方面还不够“地道”,因此在1961年的一篇文章中极力主张首先要学习西方的油画技巧:

对培养人才来说,首先强调把外国优秀的油画技巧学到手,强调基本训练是正确的。但对学生过早提出变,提出民族化,是不适宜的。对学生必须采取严格的基本训练,把基础打好。……在学生没有真正学会油画技巧以前,不能急于要求他们搞油画“民族化”。[]

当然,就《地道战》本身而言,罗工柳并不忌讳其“土”。[]需要追问的是:这件作品到底“土”在什么地方?所谓的“土”,是跟“洋”相对而言的。确切地说,说《地道战》是“土油画”,是指它不同于当时传进来的西洋油画风格,也即从日本和法国传过来的油画。其中,在中国奉为正宗的,主要还是法国油画,包括以徐悲鸿为代表的古典油画和以林风眠为代表的现代派油画。从艺术经历来看,罗工柳确实没有受过多少“洋油画”的正规训练。根据他自己的回忆,《地道战》是他的第一件油画作品,在此之前,他所从事的主要是木刻工作。这也说明《地道战》和当时的“洋油画”很少有风格继承关系。

这是否意味着《地道战》就完全没有风格来源呢?也不尽然。考虑到在此之前罗工柳作为一个木刻家的经历,我们要从风格和表现程式(如构图、人物的安排组织)等方面来考察一下这件作品跟延安木刻的关系。我们首先注意到的是,画面上的好几个民兵头上都扎着头巾。这种农民形象很少见于那些学习西方油画的画家笔下,但是在延安木刻以及与之相关的图像(如新年画)中,却普遍流行。从这些作品来看,头巾大致有两种裹法,一是头前扎结,一是把结扎在头后。头前扎结例子有古元的《减租斗争》(1943)、力群的《丰衣足食图》(1944)、王式廓的《改造二流子》(1947)等;彦涵的《审问》(1948)则是头后扎结。对男性来说,两种裹法似乎没有太大差别,例如我们在王式廓的《参军》(1951)上,可以同时看到两种裹法,只不过头后扎结的居多,只有中间靠右的一个农民是把结扎在前面的。但是在大多数延安木刻中,以头前扎结的裹法为多。女性则多是头后扎结,如《地道战》的样式。

虽然胡一川提到,1940年秋天鲁艺木刻工作团的几个成员去冀南开展工作时,根据王任重的指示,和老百姓一样剃光头包过头巾,[]但总的说来,裹头巾的农民形象应该是从陕北解放区的农民身上“抽象”出来的。虽然无法对这种习惯的分布作进一步的考察,但头巾作为一个符号,其实也已经超越了实际的用途,变成了一个有效的身份标志。头巾是农民在劳动时所使用的用品,因而可以同时表示“劳动”和“农民”这两个含义。我们猜测,这种源自延安解放区的农民形象,在新中国成立后,基本上是当作中国农民的“样板”形象在使用的;因为它跟延安解放区的具体联系,其具体含义可能是“共产党领导下的革命农民”。地主(如古元的《减租斗争》)和“二流子”(王式廓的《改造二流子》)是不戴头巾的。但是东北的居民(蒋兆和的《鸭绿江边》[1950])和南海的渔民(杨讷维的《向海南进发》[1950])都和陕北老农一样裹着头巾。邓澍的《保卫和平》显然是用裹头巾的北方农民来代表整个中国人民的。

除了头巾之外,《地道战》的构图处理方式也跟延安木刻有许多相似之处。比较显著的一点是,几乎所有的人物目光都集中在一处。在《地道战》中,除了左边一个向上传递手榴弹的民兵,其他人的目光都集中在瞭望孔处。很明显,只有那个靠瞭望孔最近的中年民兵能够通过这个孔看到外面的情况,其他人将目光投到这个地方,更多地是一种构图策略--尤其是左上角那个接下面手榴弹的民兵,他本来是应该看下面递上来的手榴弹的。这种将画面人物的目光集中在一处的手法在延安木刻中很常见:彦涵的《审问》、力群的《帮群众修纺车》(1945)、古元的《减租斗争》,等等。在这几幅作品中,实际上还有其他一些跟《地道战》相似的构图处理手法,如近处是一个背对着画面观众的人物,用来形成画面的纵深感。另一个值得注意的地方是,在这里提到的前两幅作品中,画面中心处都安排有一位女性。

为什么很多木刻作品都不约而同地使用将全部人物的目光集中于一处这种手法呢?可能跟这些作品要处理众多的人物有关系。延安木刻有相当一部分是处理多个人物的,如彦涵的《审问》7个,力群的《帮群众修纺车》10个,王式廓的《改造二流子》12个,古元的《减租斗争》有大小人物11个,《哥哥的假期》(1942)9个,《马锡五调解婚姻诉讼》(1944)则更多了。《地道战》所描写的人物总共有8个。人物一多,就必然对构图提出相应的要求。将人物视线集中于一处是一个有效的解决办法,另一个办法则是突出其中一个人物,以统领全局。《地道战》实际上同时运用了这两种手法:视线集中处是瞭望孔,而画面突出的主体人物则是两位女民兵。

木刻中人物众多的问题实际上早已有人指出过。1946年9月,全国木刻协会在上海举办《抗战八年木刻展览会》,冯雪峰曾撰文指出这些作品普遍存在的不足之处:

有的构图或构思上,太求平面的敷张,而不求力学的或集中的表现。……因此,有的作品,但见满面的物事罗列着,却是散漫的、无机的、彼此不相关联,或只有表面的现象的关联而没有内部的深刻联系,没有中心和集中的力学的关系与表现。

……

取材不着重特征,状物刻人不着重个性,所以有很多作品,即除去它没有什么可注目的内容一点不谈,只作为片断的个别景物或个别人物的素刻看,也显不出特色。……我觉得太多那种没有特点和生色的田野、森林、山、河、公路之类;也太多那种没有表情的千篇一律,然而千个中很少有一个毕肖实际人物的士兵、农夫、难民、妇女之类。[]

当然,需要补充的是,冯雪峰指出的问题不完全是针对延安木刻的。这次展览的木刻作品共897幅,包括解放区木刻。但是解放区木刻究竟占多少,尚难以确定;而且冯雪峰仅仅看了其中的约300种,他自己说,满意的只有20种左右,上述问题基本上就是针对这20种以外的其余作品的。但是文章所说的“太求平面的敷张,而不求力学的或集中的表现”,“取材不着重特征,状物刻人不着重个性”,也多多少少涉及到延安木刻在构图和造型上的特点。

我们可以稍微调整一下视角,来考察一下冯雪峰提到的这些问题。这个说法实际上可以理解为:画面人物众多,但不突出个性。这两点可以看作延安木刻的特点。很多木刻作品表现的是群众生活和斗争的场面,因而无法突出个性。事实上延安木刻当时所面临的问题,也确实不是突出人物个性的问题,而是“民族化”的问题;而“民族化”的问题又跟“普及”也即让一般群众理解木刻的内容是相关的。

1938年,罗工柳参加由胡一川率领的“鲁艺木刻工作团”,从延安远赴山西开展美术活动。途中举办了一次木刻展览,作品大部分来自1938年春在武汉举办的全国木刻展览会。罗工柳回忆说,群众对这些作品并不喜欢,提了很多意见,集中起来是两条:“第一,内容不够深刻,不够丰富,不够生动,最好有头有尾;第二,形式不美观,满脸毛,不好看,最好有颜色。”[]我们注意到,群众要求作品“有头有尾”,这就是说,要讲述一个完整的故事。这就涉及到延安木刻的另一个特点,即叙事性增强。

我们可以比较一下《地道战》、《减租斗争》、《审问》等作品跟徐悲鸿的《田横五百士》、《愚公移山》在处理手法上的区别。作为一个受过正统西方古典油画训练的画家,徐悲鸿很强调造型。在他的作品中,人物造型占据着主导地位。事实上,1942年,就在徐悲鸿赞赏古元为“中国艺术界中一卓绝之天才”时,也严正指出了延安木刻在造型上的缺点:“而造形欠精,此在李桦、古元两作家以外,普遍之通病也。”[]这一结论,可以和上述冯雪峰关于“状物刻人不着重个性”的说法相印证。但是当我们拿徐悲鸿的上述作品跟解放区木刻比较的时候,就会发现,徐悲鸿的造型固然精到,但在叙事方面却有所减弱。如果没有特定的背景知识或相关解释,一般来说的难以理解他所描绘的场面的。《愚公移山》描绘的是一群人在挖土,《田横五百士》描绘的是一个人在向百姓告别。事件的前因后果没有交待出来。用罗工柳所转引的群众的话来说,这两件作品都算不上“有头有尾”。而《地道战》和大部分解放区木刻,都可以不需要相关解释就理解画面的内容。从这里我们可以发现,在叙事性绘画作品中,叙事与造型之间存在着矛盾。

我们再来看一下冯雪峰所说的“敷张”也即“满面的物事罗列”在叙事中的作用。古元的经典作品《减租斗争》实际上也存在着一定程度的“敷张”:桌上放着水烟袋、算盘;地上有一个量谷物的斗;桌子右边的农民手里拿着账册;还有一个农民手里拿着旱烟杆。正是这些“物事”的“罗列”体现出人物的身份和事件的性质。罗工柳的《地道战》同样如此:民兵手里拿的是枪和手榴弹;靠墙处架着梯子;右上角挂着农具;两位老人之间,还牵着一条驴子!--这条驴子和“地道战”有什么关系呢?或许仅仅为了准确地表示女民兵爬出来的地方是一个“驴槽”?然而正是通过这些“物事”,我们了解到:民兵是在自己的院子里跟敌人周旋。

二、集体主体

在用游击战的形式来描写抗日战争这个方面,《地道战》仅仅是遵循了一种相对普遍的模式而已。50、60年代,在小说和电影等文艺形式中,类似的处理手法很多,如《平原枪声》(李晓明、韩安庆,1959)、《烈火金刚》(小说:刘流;电影导演:翁燕美、邵学海)、《敌后武工队》(小说,冯志)、《小兵张嘎》(电影,崔嵬,欧阳红樱,1963)、《地道战》(电影,任旭东,1963)、《地雷战》(电影,唐英奇,1962)、《铁道游击队》(小说,知侠,1952;电影,赵明,1955)、《平原游击队》(电影,苏里、武兆堤,1955)等等。虽然《地道战》在时间上略早些,但我们也不敢说这种表现程式是谁一个人开创的。

从这些作品我们首先可以看出,在新中国成立后相当一段时期里,文艺作品对抗日战争的表现有一个重要的特点,即战争的主体被表现为一般民众,而且基本上是匿名的群众。在这一点上,《地道战》跟当时的电影是一致的:“此时(按,指1956-1966年)革命战争片大多只有模糊的故事背景和时间叙述,其人物也是以虚构为主。这些电影里主要人物的塑造主要是体现某种‘革命精神’,且往往通过小人物如普通战士和基层的‘广大指战员’的形象来体现。……许多部队首长,即使露面也只有军职,没有名姓,作为‘上级’的一个象征性符号而已。”[]当然,《地道战》作为绘画不可能像电影那样叙述一个完整的故事,使人物自始至终保持自己的身份,因而哪怕随便起一个名字来表明这种身份。但是很明显,如果仅仅是表现抗日战争中涌现出来的英雄事迹,还是有很多素材可以利用的。罗工柳没有用具体的素材,而使人物满足于匿名状态,看来是有意识的。

1959年,《地道战》入选《美术》杂志的“建国十年来优秀作品评介”专栏,何溶在介绍这件作品时也说:

罗工柳的“地道战”表现了战斗的情节,然而作品所表现的并不是哪一个具有史实根据的具体战斗过程;地道战不知创造了多少英雄人物和可歌可泣的故事,然而画家也并未作哪一真实故事的具体叙述,而是通过具有典型意义的人物的塑造和具有代表性的战斗情节和场面的描绘,集中和概括地表现了这一历史奇迹的面貌和精神。[]

这些作品的另一个特点,是表现一个战斗的群体。罗工柳的《地道战》也不例外。我们已经提到,画面上共有8个人物。但是事件或故事的主人公不是哪一个单独的人物,而是所有这8名民兵。他们是作为一个整体行动的。这件作品曾经作为插图编入小学课本,课文是《冀中的地道战》。在课文的文字叙述中,我们发现,叙事的主体是“我们”:

说起地道战,简直是个奇迹。在广阔平原的地底下,挖了不计其数的地道,横的,竖的,直的,弯的,家家相连,村村相通。敌人来了,我们就钻到地道里去,让他们扑个空;敌人走了,我们就从地道里出来,照常种地过日子,有时候还要打击敌人。

从叙事学的角度说,这里的“我们”既是叙事的主体(subject),同时也是叙述者(narrator)。这两种角色/身份的融合是无法通过画面完整清晰地传达出来的,因而文字表述就很好地补充了图画的内容。故事由此变成了“我们”和“他们”(敌人)之间的对立。我们把这种叙事方式看作一种“集体叙事”,也即以集体而不是个人为主体的叙事。

针对这种叙事形式,我们需要结合上述两种角色/身份的变化来进行考察。就叙事主体而言,集体叙事意味着故事讲述的不是某一个人或几个人的遭遇,而是一个群体的活动。显然,不能说有一个以上的主人公就一定是一种集体叙事,因为如果这几个行动的主体无法构成一个整体,也依然是基于个体的一种叙事形式。所以实际的情况应该相反:个人叙事可以有多个主体,而集体叙事只有一个唯一的主体,这就是由多个人构成的群体。用安德森的话来说,就是“人群”(crowd)。由此引出的结果是,集体叙事中的个人,不同于个体叙事中的个人。在后一种情况下,个人是有名有姓、保持着自己的独立性格和行动意向的;而具有自己性格和行动意向的个体是无法构成一个“人群”的,“人群”更多地是一个匿名的整体。这就影响到人物与人物之间的关系。简单地说,在个体叙事中,人物之间是一种异质的关系。而在集体叙事中,人物之间是一种同质的关系,他们的性格和行动意向是基本一致的,如果有什么差异的话,也是面对同一任务或行动计划时分工的不同;就叙事功能而言,单个的人物基本上没有意义,可以取消或彼此替换,而丝毫不会影响到整个叙事的结构和进程。

这一点可以从《地道战》的修改上看出来。该画有过三个草稿,其中心人物--两个女民兵--并不是一开始就有的。从第二稿开始,这个中心人物就很突出。在第三稿中,这个女民兵的身边,是一个中年的男民兵;定稿则用另一个青年女民兵取代了他的位置。[]这样,定稿就突出了两个女民兵的地位,其他的男民兵只是散布在画面的周边。显然,这些改动,甚至多一个人少一个人,不会对画面效果造成太大的影响。

对集体叙事需要考察的另一个方面是叙事角度也即视角的问题,用叙事学的术语来说,则是“焦点调节”(focalize)的问题。安德森所观察到的1930年代中国小说叙事方式的变化对我们考察这个问题很有启发意义:

在鲁迅、叶绍钧和茅盾的作品中,人群在很大程度上是通过一个主人公的眼睛来观看的;他们是社会背景的一部分,个人的心理就在这个背景上加以衡量。《水》(按,指丁玲的一篇小说)和这一类的故事并没有提供一个视角,以便调节(focalize)读者对人群的看法。读者必须直接认同于作为一个实体的人群,正如在其他类型的小说中认同一个个体的人物一样。[]

在绘画中,类似的焦点调节出现在木刻艺术从“表现主义”向“现实主义”的转变过程中。表现主义风格的木刻往往以突出一个主体人物为特点,并且对人物进行极大的夸张变形。胡一川的《到前线去》(1932)、张望的《负伤的头》(1934)和李桦的《怒吼吧!中国》(1935)都是如此。《到前线去》的构图完全由主体人物所占满,人群或“群众”是真正作为背景出现的。这种主体人物与背景“人群”之间强烈的反差在1942年以后的延安木刻中基本上消失了。古元的《马锡五调解婚姻诉讼》(1944)和罗工柳的《马本斋将军的母亲》(1943)都是把主体人物放在群众中的例子,但是主体人物在构图上所占的分量远远小于《到前线去》。然后,经过古元的一系列版画,再到本文所讨论的《地道战》中,主体人物就彻底消失了,或者说,图像表现的重点被平均分配到画面的每一个人物身上。尤其在革命历史画创作中,甚至还要考虑群众场面这样的问题。[]

综合主体和视角这两个方面的情况来看,我们发现,作为集体主体的“民众”逐渐获得了实质的内容。用安德森的话来说,这是一种“抽象地构思出来然而具有无可抗拒的物质直接性的”“实体”。[]“大众”本身的抽象性质逐渐得到克服,不再是个人活动的背景,而是上升到行动主体的地位。视角的变化体现在,艺术家不再是通过某一个人物或者他自己来看待群众,而是把自己当成群众中的一员,用群众的眼光来看所描写的对象。

视角的变化实际上存在于《地道战》的修改过程中,因而也就体现在画面上。虽然罗工柳作为鲁艺工作团的成员曾经于1940年去过冀南,但他并没有亲身经历过这种著名的游击战术。并且,尽管1943年的《晋察冀画报》有过关于地道战的报道,但罗工柳知道“地道战”这回事,大概是在1946年,他当时很感动,开始萌生创作“地道战”的想法。1947年,罗工柳又来到他曾经待过的太行山,在武乡找到了老房东。这一次他看到了真正的地道。1949年以后,罗工柳到了北京。在1950年的战斗英雄代表会议上,罗工柳遇到了平原上的民兵代表,他们讲了许多地道战的故事。在这个会以后,罗工柳开始打《地道战》的草稿。并拿到保定去让民兵提意见。这次带下去的草稿是描写游击队员和村民在院子里上房的情景。但这个稿子遭到了民兵的否定,说目标太大,容易被发现。[]罗工柳回来后重新画稿子。最后的样子自然就是我们所看到的《地道战》定稿,描写的是院子里的情况。

听取群众意见来修改自己的作品,在解放区和新中国的美术创作中是一种常见的现象。古元和罗工柳都是典型的例子。对我们来说,这意味着艺术家放弃了自己的主体立场,用一种群众的眼光来描写对象,或者说是认同于群众的眼光。显然这种修改对画面的最终效果是很有意义的。就《地道战》而言,我们可以设想,如果画的是民兵在院子里上房的情景,应该就意味着画家是作为一个旁观者在观看这场战斗,因为他既可以看到院子里面的情况,也可以看到外面的情况。在叙事的意义上,这就相当于一种全知视角。现在,在定稿中,我们只能看到院子里面的情况,对于外面的“敌人”,我们跟所有画面上的民兵一样不很清楚。也就是说,画家本人也“躲”到院子里去了。这种情况,在叙事的意义上,就是一种限制性视角。如果结合《冀中地道战》这篇课文的叙事角度来看,甚至可以把《地道战》看作一种第一人称复数限制性视角,也即叙事的主角是“我们”。在这种情况下,画家本人虽然没有在画面上出现,但实际上占据着画面上的一个虚拟的位置。换句话说,他是站在院子里作为这个战斗群体的一员来观察这个场景的。

三、革命总叙事

如果说《地道战》中的叙事主体是“人群”这样一个集体主体,那么单个的人怎样才能构成一个“集体主体”呢?我们也说到集体主体中的个人不能具有自己的性格和行动意向,但这样还是不足以界定一个“集体主体”跟另一个“集体主体”之间的区别。假设“抗日群众”构成一个集体主体,那么它必然是把汉奸、伪军等排除在外的。也就是说,失去个性仅仅是界定集体主体的一个内在的标准,另一个标准,即外在的标准,是由人群的对立面来确定的。用安德森的话来说,就是“人群不能单独由内部的动态变化来界定;它还有一个外在的目标。”[]

这样我们就可以说明为什么大观园里的众姊妹不能构成一个集体主体,而《地道战》里的民兵和《开国大典》里的群众甚至主席台上的领袖可以构成一个集体主体。从叙事的角度说,“人民群众”这个集体主体的存在,是以一个外在的他者也即“敌人”为前提的;没有“敌人”,“人民群众”这个集体主体就没有意义,失去了存在的依据。

值得注意的是,我们说“敌人”是“人民群众”存在的前提,这个命题似乎不能反过来,因为即使有敌人,也不一定从逻辑上保证有“人民群众”这样一个集体主体出现。抗日战争曾经引发出许许多多谴责、反对日本军队的图像,但并不都是以“人民群众”这一集体主体为表现对象的。那些描写日军暴行、中国民众惨遭屠戮的漫画和木刻,更多地是秉着人道主义立场对个体苦难的控诉,而这些受难的个人无法构成一个明确的集体主体。所谓的“集体主体”,从叙事上说,是一个行动的主体;这里的行动不是指被动的、随意的动作,而是有明确意识的行为。集体主体的行动意味着有这种行动有着共同一致的纲领和明确自觉的意识。

《地道战》中的民兵之所以区别于其他漫画和木刻中被日军欺负和凌辱的中国人民,而能够作为一个集体主体在叙事中承担着特定的功能,也正是由于这种主动行动的意识。虽然近代以来农民和一般大众逐渐进入了具有各种学术背景的画家的视野,但《地道战》是一种新的图像类型。例如,相比之下,唐一禾1941年创作的《女游击队员》就仅仅是一个模特,跟美术学校雇用的其他专职或业余模特没有丝毫的区别。同样,从图像类型上看,《地道战》中的农民既不同于司徒乔《放下你的鞭子》或蒋兆和《流民图》那种苦难的农民,也不同于徐悲鸿《田横五百士》、《愚公移山》中那种坚毅的农民,因为后者都缺乏主动行动的意识,而且“敌人”也不那么明确。

我们说“敌人”的存在和主动行动的意识是集体主体担负叙事功能的必要条件,为了更充分地说明这个问题,有必要借鉴一下格雷马斯的叙事模型。格雷马斯把一个完整的叙事分为6个行动元(actant):主体,客体,发送者,接受者,反对者,辅助者。这个叙事模型的优点在于,它不仅可以用于民间故事和戏剧(格雷马斯的这一模式是从普洛普和苏里奥那里综合出来的,后2个人的叙事模式分别是针对民间故事和戏剧的),而且可以扩展到历史和哲学。例如,格雷马斯为马克思主义编制的叙事模型是:

主

体…………人

客

体…………无阶级社会

发送者…………历史

接受者…………人类

反对者…………资产阶级

辅助者…………工人阶级[]

这里的主体是指叙事中的主人公,客体则是主人公所追求的对象。发送者是指给出任务的那个角色。在很多情况下,完成任务的那个人同时也是叙事的主人公。也就是说,这里的主体和接受者有可能是同一个角色。

如果用这个叙事模式来看《地道战》,我们就可以发现,在作品中,游击队员实际上被刻画成了抗日战争的主体。如果我们把《地道战》的叙事模式完整地列举出来,就是:

主

体…………民兵

客

体…………胜利

发送者…………历史

接受者…………中国人

反对者…………日军、伪军

辅助者…………共产党

如果用这个叙事模型来理解电影《地道战》,或许各种叙事因素的关系可能更加清晰。值得注意的是,文艺作品的这种表现方式,跟共产党的正统意识形态话语有一定的区别。如果根据马克思主义的叙事模型,行动的主体应该是无产阶级政党,人民群众是“辅助者”。但在文艺作品中,党是抽象的,只能以群众这个具体可见的实体作为叙事主体,党是“辅助者”。油画《地道战》无法暗示出党的存在,似乎这种游击战是群众自发的。到电影中,这一点才有比较明确的暗示:高传宝之所以能够把防御、藏身用的地道改造为可以进攻的地道,并取得斗争的成功,是因为那本光辉的《论持久战》以及“上级”的支持。

这样我们也就明白了,《地道战》以及这一类美术作品、文艺作品叙事模式中的集体主体(“群众”),其实跟党有很大的关系。不管是作为辅助者还是行动主体,党始终站在人民群众一边。这两个“行动元”基本上是可以互换的;只不过,文艺作品以具体可见的人民群众为主体,以党作为辅助者,而正统的意识形态则是以党为主体,以人民群众为辅助者。但关键的问题是群众和敌人(在这里是民兵和日、伪军)的对立。没有这个对立,整个叙事就不成立。所以敌人的存在不仅仅在于作为“他者”来确定人民群众这个集体主体的性质和地位,而且也是推动整个革命叙事的基础。换句话说,革命如果要持续下去,就必须有一个敌人来作为人民群众的对立面。这表明,实际上应该存在着这么一个“革命总叙事”:

主

体…………中国共产党(人民群众)

客

体…………解放

发送者…………历史

接受者…………中国人

反对者…………敌人

辅助者…………人民群众(中国共产党)

如前所述,“党”和“人民群众”分别占据主体和辅助者的地位,它们的位置是可以互换的。

在油画《地道战》中,“敌人”虽然没有出现在画面上,但稍有近代史常识的人都能感觉到它指的是日本侵略者。然而,如果仔细考察这件作品及其主题的接受史,问题还不是这么简单。

1965年,罗工柳的《地道战》发表在《广西文艺》第9期上,该期杂志只有2个专栏:中越友谊故事和抗日战争作品选辑,后者包括孙犁的小说和詹建俊的《狼牙山五壮士》。同年,《解放军文艺》的“纪念抗日战争胜利二十周年”专刊(第9期),发表李焕民的木刻《地道战》。在这里或许还应该提到相同主题的另一件经典的新中国文艺作品:电影《地道战》。该片拍摄于1963年,是总参动员部下达拍摄的民兵传统教育片,由八一电影制片厂拍摄,导演是行伍出身、已经导演过《奇袭武陵桥》、《越海捕俘》、《打坦克》等军事教育片的任旭东,当时42岁。影片发行拷贝2800多份,据说是建国后拷贝发行数量最多的影片(第2名是《白毛女》)。[]到1966年,媒体上开始大量刊发民兵讨论电影《地道战》的文章。例如,“《地道战》是一部带有故事情节的民兵传统教育片。它的上演,对于我们树立人民战争思想,促进民兵工作三落实,随时准备粉碎美帝国主义的侵略战争,具有强烈的现实意义。”[]参与讨论的甚至包括新中国成立之初受过国家领导人接见的沈阳女民兵连长赵桂兰。

如果了解一下当时的背景,上述大规模讨论“地道战”这一主题的行为就容易理解了。1965年,越南战争开始。4月12日,中共中央发出了关于加强备战工作的指示。指示说,鉴于美帝国主义正在越南采取扩大侵略的步骤,直接侵犯越南民主共和国,严重地威胁我国的安全,因此中央认为:在目前形势下,应加强备战。指示号召全党、全军和全国人民在思想上和工作上准备应付最严重的局面,要发扬爱国主义和国际主义精神,尽一切可能支持越南人民抗美救国斗争。

在这个语境中,罗工柳的油画《地道战》中“敌人”的所指对象,实际上发生了很大的变化:匿名的、在画面上缺席的敌人不再是“日本帝国主义”,而是美国。当然,敌人的所指可以变化,但总的叙事模式却是一致的。

四、战争体验模式

根据罗工柳的回忆,1951年中国革命博物馆组织革命历史画创作时,分派给他的任务是《整风报告》,而《地道战》是他自己主动提出来的,目的是希望以此来代替《整风报告》的创作任务。结果是领导没有批准,两张都要画,因为周扬发过话:“罗工柳是参加了整风的,他不画,找一个没有参加过整风的怎么画得好?”[]而《地道战》的酝酿,实际上很早就开始了。根据罗工柳的陈述,这件作品跟他1938年的山西、河北之行很有关系。因为“地道战”发生的冀中平原,正是1938年他跟随“鲁艺木刻工作团”去过的地方。(当然,准确地说,罗工柳当时去的是冀南。)当时还没有地道,所以虽然处在比较安全的地方,还是担心敌人的袭击,尤其是在夜里。因为害怕日军的袭击,他一个冬天都没有脱鞋睡过觉。因此听说平原上出现地道以后,很是感动,决定以此为题材画一幅画。1950年,当他准备创作时,抗美援朝战争爆发,这更使他决心把画画出来。《地道战》的稿子刚刚画完,罗工柳就来到了朝鲜前线前沿阵地的坑道里,“从前在平原上打游击,敌人离得还比较远,大炮也打不到头上来,可是那时没有地道,夜里不能睡好觉……现在敌人面对面,大炮整夜里打到头上来,可是我像住在家里一样安宁。”[]这是因为在朝鲜战场也有了地道。

对于罗工柳本人的这些叙述,我们还可以稍加补充,以便对他的山西、河北之行有一个更为清晰的印象。罗工柳是1938年下半年从武汉到延安的,这一年他22岁,开始是作为学员在鲁艺学了几个月(按当时的学制,应该是3个月),随后,11月7日和彦涵一起入党,18日即动身去晋东南根据地。当时的抗日形势是,华北和东南的大片土地,包括太原、上海、南京、徐州、武汉、广州等重要城市均已沦陷。早在1937年11月12日,也即上海、太原失陷以后,毛泽东就指出:“在华北,以国民党为主体的正规战争已经结束,以共产党为主体的游击战争进入主要地位。”相对于其他地方而言,山西对延安的威胁尤其严重。因为山西和陕西只有一河之隔,如果没有一定程度的军事存在,日军就可以长驱直入,直抵延安。太原陷落之前,周恩来曾专门去山西跟阎锡山会晤,商议联合抗日的事宜。1940年,因为有情报说日军准备进攻西安,八路军就以攻为守,发动了百团大战。

罗工柳所在的鲁艺木刻工作团,1938年动身之后,于翌年1月到达太行山。罗工柳在这里的主要工作是为华北《新华日报》刻木刻,主编过几期《敌后方木刻》,随报纸发放。印刷、出售年画是在1940年初,相当于旧历1939年年底。1940年秋,也即百团大战时,木刻工作团分为两组,罗工柳和胡一川等去了冀南,任务是培养美术干部、开办木刻工厂。这里是平原,又是百团大战之后日军疯狂报复的时期,罗工柳所说的一个冬天没有脱鞋睡过觉,就是在这个时候。1942年初,罗工柳回到了延安,并参加了5月份的文艺座谈会。

根据这些经历以及罗工柳自己的表述,我们不妨设想,对罗工柳来说,地道实际上意味着一个安全的庇护所,是克服恐惧和焦虑的一种有效的手段。就他对地道的心理认同和感受而言,这应该是一个重要方面。对于一个曾经整天被包围在恐惧和威胁之中的人来说,这一点是完全可以理解的。根据罗工柳的陈述,我们可以认为,《地道战》实际上不仅包含了他在抗日战争时期的战争体验,同时也有他在朝鲜战场的体验。这意味着这样一种心理安慰机制适应于一切可能的敌人。

由于有“地道”这个制胜的法宝,我们在画面上看到的就不是惊慌失措、软弱不堪的难民,而是一群沉着勇敢的民兵,甚至手无寸铁的老妇也毫无畏惧之色。正如何溶所说,“画家具体地、生动地表现了井然有序的作战部署,但不是为军事论文作技术的图解,而是表现了有着丰富斗争经验的人民的英雄主义;战斗是艰苦的,但画面充满了胜利和革命乐观主义精神。”[]

这样,我们从画家本人的个人心理层面又走到叙事的层面来了。或者说,这两个层面开始交叠在一起。起初,罗工柳应该是体验到了一种难以言说的战争的恐怖,这才需要一个心理安慰的工具来进行补偿,这个工具就是《地道战》。但是,在这个寻求补偿的过程中,他在战争中所体验到的全部恐怖和畏惧在画面上最终却转换成为一种“胜利和革命乐观主义”。结果自然是恐惧被克服,而苦难和牺牲也被排除在画面之外。

在叙事的层面上,这个结果可以解释为,虽然《地道战》中所指的敌人可以变化,但是就“人民”和“敌人”的关系而言,人民却始终处于优势。“地道战”作为一种有效的修辞手段,可以把实际战争中“我们”的劣势转换为优势,因而造成一种“我们必胜”的心理效果:敌人在明处,我们在暗处,这意味着我们不仅不会受到威胁,而且还可以随时发起攻击。因此,隐含在画面上的胜利基本上是可以预料或感觉到的。在“人民”和“敌人”的这种定位中,革命总叙事就带上了一种乐观的性质。战争仅仅是叙事发展的一个中间阶段,它始终指向一个光明的前景。用格雷马斯的话来说,叙事的结果无非两种:要么是恢复原来被破坏的秩序,要么是带来一个新的秩序。我们所说的革命总叙事选择的是第二种结局。在这种情况下,“现存秩序被认为是不完美的,人被异化,生存状态无法忍受。叙事被投射为一个标准的调节机制,有如一个获得拯救的许诺:人必须担负起一个历史使命,经过一连串的考验和奋斗来改造世界。”[]

经过这番处理以后,战争似乎逐渐失去了残酷的性质,甚至变成了一种好玩的游戏。电影《地道战》把这个特点充分地发挥了出来:

影片中描写的战争有如儿戏,像一群欢乐的、好惹事的孩子在玩打仗。敌人就像儿童玩具中的锡小兵那样纷纷倒下,兵器应有尽有,不管是标枪、木棍、石块、长矛,都用来打击敌人。……英雄们从黄土坑道钻出来,身上一尘不沾,在地下坑道里的人民战争变成了欢乐的、凯旋式的把戏。[]

我们已经指出,油画《地道战》处理的是一个集体叙事,准确地说,是受革命总叙事支配的一个集体叙事。电影《地道战》实际上也基本如此。二者对抗日战争的乐观主义处理也是大致相同的,不能违背革命总叙事所规定的光明结局。相对于这个总的叙事而言,任何个人性的事件,包括个人的体验,如果不放到这个背景上来衡量,就全都不具有“本质”的意义。在罗工柳那里我们可以看出,他对战争的心理感受实际上可以分为两个方面,恐惧及其补偿(也即对恐惧的克服)。但革命总叙事不承认前一方面,因为恐惧的过分发展有可能破坏既有的结局:它无法在一种“无法忍受”的状态中创造一个新的秩序。

简单地说,我们的看法是,在《地道战》这样的创作环境和表现程式中,个人的体验最终要服从革命叙事的总模式。这意味着革命总叙事实际上排除了许多个人的情感和体验内容。要保持革命总叙事的完整性和权威,个人的那些“负面”或“消极”的体验内容就必须被彻底清除。进而,在革命总叙事的支配下,个人的情感体验被重新塑造。我们可以看出,隐含在油画《地道战》中而被电影《地道战》发挥得更加充分的对战争的“革命乐观主义”,实际上演变成了一种唯一具有合法性的战争体验模式,似乎战争和革命只有杀敌的快感,而不会有痛苦和死亡。

詹姆逊认为,第三世界文学总是带有一种“寓言”的性质,“讲述关于一个人和个人经验的故事时最终包含了对整个集体本身的经验的艰难叙述。”[]在这里,关于个人经验的叙事和关于整个集体经验的叙事是重叠、融合在一起的。我们承认这种融合。例如,如果《地道战》中的叙事主体可以看作“我们”,那么它并不是把“我”排除在外的。但是,另一方面,“我”是不能以一个具有完整人格的主体进入“我们”这个集体的。这意味着在集体主体和个人经验之间,也有相互扞格、不能完全重合的一面。在我们所探讨的《地道战》这个例子中,集体叙事的逻辑需要站在自己的立场对个人经验进行加工和改造。从某种意义上说,我们关于个人和集体经验相互关系的模式正好把詹姆逊的模式颠倒过来了:在詹姆逊那里,集体经验依附于个人叙事;而在我们这里,是个人经验依附于集体叙事,集体叙事支配、控制着个人经验。[]

作为一个反面的例子,我们可以对罗工柳1959年创作的另一幅革命历史画《前仆后继》略作讨论,来说明这个问题。该画曾经被打成“黑画”。按罗工柳的说法,它最早参加“黑画”展览是在1964年。[]根据《美术》杂志的报道,早在1961年,罗工柳、董希文等一批为革命博物馆绘制历史画的画家于是年6月2日至7月1日分别举行了三次座谈会,讨论革命历史画的创作问题;从1961年第4期《美术》杂志所发表的《革命历史画创作座谈会纪要》来看,当时讨论的主要是两个问题:群众场面和悲壮题材。关于后一个问题,《纪要》指出:

革命斗争的过程就是英勇不屈,前仆后继地争取解放的过程,表现革命受挫折,是为突出革命者百折不回的坚强斗志,也是从积极方面教育群众,以革命前辈和先烈不畏艰难困苦的战斗精神来鼓舞人的。因此,凡是有关革命者的牺牲、生活的贫困艰苦,肉体上受到的残害与创伤这一类的具体描写的问题时,也必须从这个前提出发,不是强调这些具体情节而淹没革命者的坚强不拔的精神,不是避免这些具体的情节怕它会歪曲了革命者的精神,而是通过这些具体情节来表现革命者的精神。[]

这段话可能是跟《前仆后继》有关的,并且也适用于另一件同样被打成“黑画”的作品--项而躬的《红色娘子军》(1963)。《前仆后继》为什么要算“黑画”呢?罗工柳说,他自己也不知道。[]刘骁纯指出,该画的价值有两点:“一是对西方油画的突破,二是为解放以来的历史画创作提供了新鲜血液。解放以来历史画的主导倾向是用通俗的写实语言向老百姓讲历史故事,《前仆后继》和《转战陕北》代表了对叙事倾向和如实描写的突破。”[]罗工柳也把从《地道战》到《前仆后继》的转变称为“由叙事转向象征”。[]

但是,很明显,由叙事转向象征应该不会是这幅画被打成“黑画”的原因。在我们看来,《地道战》和《前仆后继》之间的区别,不仅仅是表现方式或形式语言上的,而更多地是主题或叙事模式上的。上述《纪要》的潜台词实际上是,不应该直接描写“革命者的牺牲,生活的贫困艰苦,肉体上受到的残害和创伤”。进而用一种笛卡儿的方式,把“革命者”截然分成肉体和精神两个方面,并且只保留精神作为革命者的本质规定,肉体则被排除在外。从集体叙事的角度来理解,这就是说,具有个人性的东西不能作为集体主体的因素来处理。肉体上的痛苦,包括死亡,是纯粹个人性的;它们在集体叙事中不承担任何功能。因为很明显,“集体”是不会死亡的--哪怕一个群体中的人全部死了,这个“集体”依然存在。而且我们所说的叙事中的主体,不同于实际生活中的人,前者在很大程度上是虚构的,他们的生死存亡只服从叙事本身的需要。

很明显,虽然《地道战》和《前仆后继》处理的都是战争题材,但是在基调上有很大的区别。前者的乐观主义情绪在后者那里变成了阴郁和凝重。《前仆后继》描写的是革命受挫的一个场景。从逻辑和叙事语法上说,革命和战争既然两个敌对群体之间的斗争,就难免有挫折和失败。但是按照革命总叙事的逻辑和上述《纪要》的要求,应该突出的不是挫折和失败的一面,而是胜利的一面。换句话说,革命和战争只能以一种乐观主义的方式来体验,即使出现困难和挫折也要让人感觉到前进的动力和必然来临的胜利。

革命者是不死的,正如斯大林所说,“我们共产党员是具有特种性格的人。我们是由特殊材料制成的。”[]怎么个特殊法呢?按照齐泽克的阐释,死亡实际上有两种:肉体的、生理上的死亡和符号性的终结(symbolic

destiny)。[]后一种意义上的死亡在我们这里是由叙事来处理的。革命总叙事不承认个体革命者的死亡,所以即使他们在实际生活中有死伤,在叙事中也是要避免的。“共产主义者是不可毁灭和不可战胜的,他能忍受世界上最残酷的折磨,能毫发无伤地死里逃生,并能用新的能量强化自己。”[]这才是集体叙事中革命主人公的本质。“特殊材料”的另一层含义是革命者不懂得什么叫悲伤和哀痛,他们的悲痛总是能够迅速转变为力量。革命总叙事强调的是他们的行动而不是个人情感。

当然,《前仆后继》被打成“黑画”的确切原因或许是永远无法知晓的,以上的分析也只是一种猜测。例如,我们的分析始终不能说明为什么《前仆后继》和《红色娘子军》被打成黑画,而全山石那幅主题基本相同的《英勇不屈》(1961)却安然无恙。这其中不排除偶然的因素。从总体上看,1960年代早期的美术,其主导的发展方向是乐观的情绪越来越明显和强烈,选取的题材不再是艰苦的革命斗争,而是欢快的劳动和生活场面,画面也越来越多地具有阳光感。因此,虽然革命总叙事维持不变,事实上《前仆后继》跟这种新的“时代风格”的差异更有可能是它遭受厄运的原因。不管怎样,应该说,我们在这里还是可以得出一个相对明确的结论,那就是在革命总叙事的逻辑中,“革命乐观主义”总是占上风。原因就在于这种叙事设定的是一个光辉、完美的结局。根据这一逻辑,个人(包括艺术家和观赏者)即使能够体验到一些其他的内容,要表述出来也是有相当困难的。

结语

从以上情况来看,罗工柳的《地道战》所表现的不仅仅是他个人对抗日战争的回忆,也不仅仅是对革命文献所作的简单图解。从某种意义上说,革命或政治意识形态要进入具体的美术作品,就必须经过一套特殊的代码转换。从本文可以看出,叙事模式应该是这种代码转换的形式之一。其相关内容是:个人主体被集体主体所取代,以“集体”或“人民群众”的名义来讲述革命故事;艺术家的主观立场受到克制,转而以一种“准客观”的态度来描写“现实生活”或“历史事件”;因为预设了一个“革命必胜”的结局,所以倾向于以一种乐观主义的态度来理解革命和战争。在这个过程中,艺术家个人的实际体验在某种程度上受到抑制。

]]

罗工柳:《谈“变”》,《美术》,1961年第4期。

]]

参见刘骁纯整理:《罗工柳艺术对话录》,山西教育出版社,1999年,第37页以下。

]]

胡一川:《回忆鲁艺木刻工作团在敌后》,《美术》,1961年,第4期。

]]冯雪峰:《我的印象——看木刻展之后》,上海:《文汇报》,1946年9月22日。

]]

罗工柳:《鲁艺木刻工作团在敌后方》,《版画》,1960年,第23期;转引自李桦、李树声、马克编:《中国新兴版画运动五十年(1931-1981)》,辽宁美术出版社,1981年,第302页。

]]

徐悲鸿:《全国木刻展》,重庆:《新民报》,1942年10月18日。

]]

尹鸿、凌燕:《新中国电影史(1949-2000)》,湖南美术出版社,2002年,第44页。

]]何溶:《地道战》,《美术》,1959年,第12期。

]]

关于《地道战》的几个草稿,参见罗工柳的《“大鲁艺”》所附插图,载《革命历史画创作经验谈》,人民美术出版社,1963年,第7页等处。

]] Marston Edwin

Anderson, The Limits of Realism: Chinese Fiction in the Revolutionary

Period, Berkeley: University of California Press, 1990,

pp.184-185.

]]

参见《革命历史画创作座谈会纪要》,《美术》,1961年,第4期。

]] Marston Edwin

Anderson, The Limits of Realism, p.182.

]]

碾庄的民兵告诉罗工柳说,“地道要和大的庄院通在一起,院墙封得比较严,从里边上房顶,从地道登岗楼。”见刘骁纯整理:《罗工柳艺术对话录》,第37页。

]] Marston Edwin

Anderson, The Limits of Realism, p.187.

]]

格雷马斯:《结构语义学:方法研究》,吴泓缈译,三联书店,1999年,第258页。

]]

刘勤:《嗨!〈地道战〉》,《大众电影》,2000年,第6期。

]]

肖泉:《人民游击战争的伟大创举——评民兵传统教育片〈地道战〉》,《电影艺术》,1966年,第2期。

]]

刘骁纯整理:《罗工柳艺术对话录》,山西教育出版社,1999年,第32页。

]]

罗工柳:《“大鲁艺”》,载《革命历史画创作经验谈》,人民美术出版社,1963年,第5页。

]]

何溶:《地道战》,《美术》,1959年,第12期。

]]

格雷马斯:《结构语义学:方法研究》,第306页。

]]

尹鸿、凌燕:《新中国电影史(1949-2000)》,第44页。

]]

弗雷德里克·詹姆森:《处于跨国资本主义时代的第三世界文学》,载张京媛主编:《新历史主义与文学批评》,北京大学出版社,1997年,第251页。

]]

詹姆逊把鲁迅作为第三世界文学的典型来阐释,但是根据陈平原和安德森等人研究,1920和1930年代的中国小说在叙事模式上发生了变化。因而,在把“第三世界文学”当作一个整体来讨论时,也可能需对其内部的差异保持一定的警惕。参见陈平原:《中国小说叙事模式的转变》,北京大学出版社,2003年。

]]

参见刘骁纯整理:《罗工柳艺术对话录》,第126页。

]]

《革命历史画座谈会纪要》,《美术》,1961年,第4期。

]]

参见刘骁纯整理:《罗工柳艺术对话录》,第128页。

]]

同上,第129页。

]]

同上,第130页。

]]

斯大林:《追悼列宁》,载《斯大林论列宁》,人民出版社,1953年4月第1版 , 第16页。

]]

参见齐泽克:《意识形态的崇高客体》,季广茂译,中央编译出版社,2002年,第180页以下。

]]

同上,第200页。

Abstraction:

This article attempts to

analyze Luo Gongliu’s revolutionary historical art work “Tunnel War” from the

perspective of narration. Based on the characteristics of related visuals and

images, the style of this work is categorized Yan-an woodcut painting so that it

is possible to place this work in the style developing process from

Expressionism to Realism. Then according to the characteristics of the figures,

their relationships and their places in the formation, we believe that this work

represents a “collectiv-ism”. From the dialogue changes of this art work a

narrative mode is supposed to exist behind the images. We call it “revolutionary

narration”. At the end, the revolutionary narration and contradictions of

individual experiences are being analyzed.

Keywords:

narration, Tunnel War, collectiv-ism,

revolutionary narration, war, individual experiences

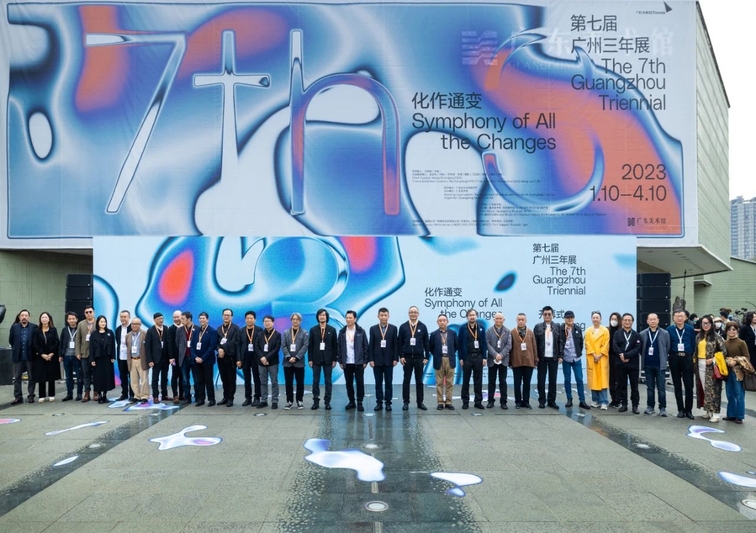

开放时间:每周二至周日9:00-17:00(逢周一闭馆)

每日16:30停止入场

地址:广东省广州市越秀区二沙岛烟雨路38号

咨询电话:020-87351468

预约观展:

-

编者按 “跨越时空的守护——艺术品保护与修复专题展”在广东美术馆二沙岛馆区...