前言

录入时间: 2007-07-19

前言一

这一次的威尼斯双年展的主题成为“梦想与冲突”,第一次建立的中国馆因为“非典”影响而未能成行,多少应验了这个主题,然而,梦想终归是创造的动力,在艺术上尤其如此。在威尼斯双年展这样的国际当代艺术大平台上建立中国馆,推介艺术家参与对话与交流,以体现文化上的自主性和主动性,无疑是中国美术界所认同和努力的梦想。文化部作出了建馆的决定并给予支持,中国对外艺术展览中心作了积极筹划,专家小组和策展人小组做了专业上的策划,参展艺术家认真地准备了作品,现在,在广东美术馆特别是王璜生馆长的决策和投入下,未成行的中国馆项目得以在广东美术馆实施,这不仅是弥补遗憾的举措,也是广东美术馆重视学术、识度高远的体现。这个举措也符合威尼斯双年展的宗旨。作为参加这个项目的一个成员,我除了表示高兴和感谢之外,还深深感到,推进中国当代艺术的发展,是美术界共同的事业目标。

第50届威尼斯双年展中国馆策展人

范迪安

2003年7月

前言二

意大利威尼斯双年展已经走过了100余年的历程,作为当代视觉艺术的盛会,威尼斯双年展所展示的无疑是以各国青年艺术家为主的创造理念与才华。2003年恰逢第50届双年展,威尼斯这座古老而美丽的水城,被保卫在国际艺术嘉年华的浓烈气氛中。

中国今年以国家馆的形式参加威尼斯双年展,而且中国馆的展览又由中国对外艺术展览中心主办,我作为总经理深感荣幸与欣慰。自上世纪90年代以来,中国的当代艺术逐渐被国际艺术界所关注,中国当代艺术家与国外艺术家的交流不断加强。此次展出的5位艺术家的作品,形式新颖,内容丰富,体现

了中国中青年艺术家在新旧世纪更迭时期的感受与思考,同时会使公众了解当今中国艺术的多样性以及良好的文化创作氛围。我在此要向中国的两位策展人--中央美术学院副院长范迪安先生和中国艺术研究院美术研究所副所长王镛先生表示衷心的感谢。

中国参加第50届威尼斯双年展,得到了双年展组委会主席佛朗科·贝尔纳贝先生、视觉艺术部主任弗兰西斯科·波纳米先生热情友好的支持;威尼斯基金会激起主席本人安吉拉·威特瑟女士积极向我们提供了最好的场地;意大利文化艺术中心主任文森索·桑弗先生为中国展的筹备工作做出了巨大的努力。在此我一并向他们致以诚挚的谢忱。

由于众所周知的非典,中国馆的展览未能在威尼斯如期举行。这虽然是件憾事,但我又高兴地看到,中国馆展览于2003年

7月25日至8月31日在中国广东美术馆举行,这既是中国对外艺术展览中心与广东美术馆良好合作的结果,也体现出中国对威尼斯双年展的重视。

祝展览获得 圆满成功!

中国对外艺术展览中心总经理

张宇

2003年 7月

前言三

当国际上被称为最重要的三大美术盛事之一的“威尼斯双年展”走过百年历程之时,东方文明古国又是艺术大国的中国,终于第一次在“威尼斯双年展”上设国家馆,积极主动地在这个文化交流的平台上展示中国的当代艺术、当代智慧以及对于当下社会的文化责任感;世界也将在这里看到中国的政府以及艺术家参与和介入世界当代文化的态度和富于独特的东方睿智及神韵的成果。

“中国馆”的展览经过规范化的操作和细致周密的安排,以及艺术家的认真创作,形成了引人注目的规模。但是,由于特殊的原因,威尼斯之行搁浅了,大家无不为之深深惋惜!然而,在国家文化部、威尼斯

双年展策划委员会、组织委员会以及中方策展人、艺术家的共同努力下,“中国馆”最后终于作为“第50届威尼斯双年展”的分展场在中国广州广东美术馆变成了现实。

前些年有一个题为“被移植的现场”的当代雕塑艺术展,“被移植的现场”这一说法很有意思,一件作品全部意义的产生在于这件作品与现场展出空间和时间、公众对象以及交流方式等共同构成的

关系。当展出的时空改变,作品也可能产生不同于原来的新的意义。一件作品如此,一个展览或活动也是如此。那么,这一次的“威尼斯双年展中国馆”以及其中的作品产生新的内涵和新的视觉及思维结果,毕竟,地点被转移了,对话的空间不同了,观照的背景差异了,观照者的身份和角度大不一样了。

我们期待这种新内涵新意义的出现!

广东美术馆馆长

王璜生

2003年7月

开放时间:每周二至周日9:00-17:00(逢周一闭馆)

每日16:30停止入场

地址:广东省广州市越秀区二沙岛烟雨路38号

咨询电话:020-87351468

预约观展:

-

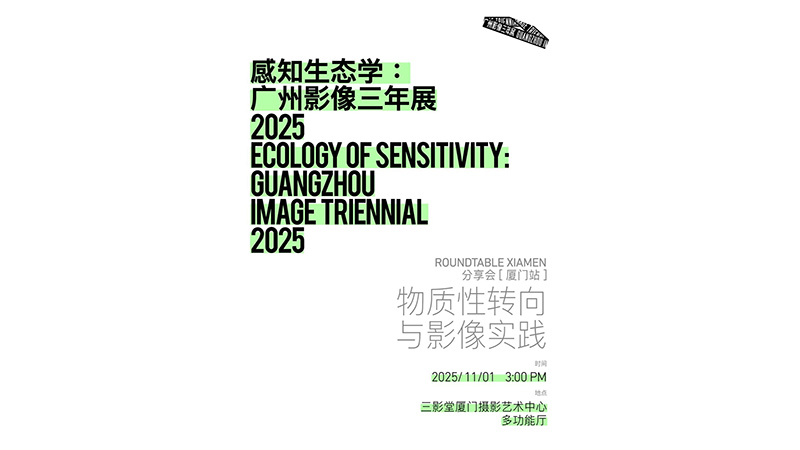

“广州影像三年展 2025” 国内巡回学术分享会 第三站 即将启动 G...