柔厚之美,忧思之心——罗朗绘画引发的思考

录入时间: 2014-05-16

祝凤鸣

一个艺术家的最基本的、也是最神奇的能力,便在于能在第一自然中看出第二自然。而这种能力的有无、大小,则决定于艺术家能否在自己生命中升华出第二生命,以及升华的程度——在中国,作为一个好的艺术家,总是以人格修养、精神解放为技巧的根本。而这一切的前提,则是情感的幽深与纯正。

在最近的一次长谈中,罗朗先生说起二十多年前他最早去皖南西递村时,内心受到的冲击。初次面对老祖宗留下的那些房子,他分明感受到那斑驳沧桑的背影后有一种修养,一种气度。那么,这种修养和气度的深层底蕴是什么?

融古雅、简洁与富丽于一身的徽派建筑,除了遮风避雨外,最意味深长的则是它的社会伦理功能——无论是一个老祠堂,还是一片古民居,都仿佛是一个威严的老师,一个无声的教化者……高大的外墙,雕花的小窗,灵动的飞檐,雅致的天井,整体布局干练又规整,严谨而肃穆,提醒着人在“理”的精神法则中,坚守内心秩序与道德感。

罗朗对此无比迷恋,这迷恋的背后是他全部的心灵历程和文化思考。

自1989年画出《皖南风景》开始,二十多年来,罗朗一直致力于这片心灵家园的追寻和描绘——他的系列油画以《远去的风景》、《失落的家园》等等命名。单单看这些名字,就知道罗朗艺术中的眷恋、珍惜之念,以及蕴藏其中丝丝沉郁的挽歌气息。

一位久负盛名、游历过西方众多美术馆的当代油画家,一位在上海这个国际大都市从事专业创作的画家,不顾当下城市纷繁的世像百态,不玩味西方的抽象表现和政治波普,也不迷失于玩世和反讽,而是持久着迷于碎片般的往昔,将心灵聚焦于追忆与挽留,的确耐人寻味。

实际上,罗朗对此早已是深思熟虑。用他自己的话说,就是想从幽深的传统中,唤回一种庄严情感,一种对伦常和秩序的崇敬,以唤醒人心。

纵观罗朗的油画,最醒目的就是那种稳健沉郁、温柔敦厚的古雅气息,也就是传统诗学中所说的“柔厚”之美。

与传统中国画的简淡萧瑟不同,罗朗画中的荒野、村落、树木和远山显得生机勃勃、沉雄有力。而这生机和力量又笼罩在一片忧郁的青灰色彩之下,透着一种凛冽的寂静。

罗朗似乎并不是在画一个寂静无声的世界,他并不特别力图去表现寂静,他只是用寂静来绘画——他使用寂静,就像使用一种色彩,来真实地表现他所描绘事物颓败又耸立、柔和又刚劲的坚硬本质。

更让我惊讶的是,罗朗画中那种废墟般的、凌乱的现场感。这个现场仿佛刚刚遭受过劫难,犹如一个被巨兽践踏过的焦灼家园。

画中的物象彼此纠缠,相互穿插、交织、印证……晚霞里似乎有着褐红的泥土,有着块块血肉,有着红叶和秋光;灰黑色的马头墙,似乎是用天空的铅块材质建造,飞檐又夹杂着树木枯枝黑黑的线条——画面整体气息饱满,仿佛在呼吸,在绵绵涌动,隐藏其间的有追问,也有哀告、诉求。

当然,我们完全可以用现代绘画中的“绘画性”,或者“气韵生动”的古典美学标准来界定罗朗的绘画——但是,仅仅就绘画语言的内部自律来评判,我们往往会忽略罗朗艺术当下的真切忧虑和疼痛感。

罗朗绘画所显现的世界,逼迫着我们思索:这个世界曾有过灿烂和繁华,却不幸被抛入了混乱的漩涡,正背你而去,就像一个转身的女人,在消失于黑暗中之前留下的一刹那背影。

由此,我们可以更深入地理解罗朗艺术苦吟般的地理美学——可以将这些绘画视作一个文本,例如一首首含着忧思的现实主义诗作,或者一份份传递危情的电报——它们虽然简短,却包含了复杂、重大的社会信息。其潜在的意味,说到底,就是一种对逝去的伦常纲理世界的惦念,一种“致君尧舜上,再使风俗淳”的追慕与渴望。

知名法国华裔学者程抱一,有一个观点颇有见地。他认为“美”的真正对立面不是“丑”,而是“恶”。 丑不过是形式上不那么赏心悦目罢了,而恶却不然,它总是摄取、占有和破坏,最终导向死灭。这正好可以解释为什么一千多年前的苦难岁月里,杜甫总是含着泪水写下诗篇?为什么他的诗歌需要背负编年?也可以解释今天,为数不多的中国当代艺术家,如罗朗先生等,为何孜孜以求、从溃败和伤痛中升华出美质。

今天,在这样一个物质至上、传统毁坏、精神稀薄的时代里,谈论“美”,谈论“情感”,谈论“伦常”,似乎会被认为不恰当、不合时宜,甚至还会带有哗众取宠的嫌疑。

但实际情况却是,艺术的确负有紧急和永恒的任务,那就是,在道德垂危、礼崩乐坏之际,重新拯救美——因为,在本质上,美可以储善,美也可以启真。

我们常常谈论艺术的当代性。某种意义上,当代是一种宿命。只要内心诚恳,情感真挚,沉潜创造,所有的中国当代艺术都被迫具备当代性。只不过,今天多数人说的艺术的当代性,是以西方潮流作为唯一标准。

的确,二战之后,世界当代艺术已弃绝了美,而转向于求真,其背后本质是西方的纯理性思辨——无论是行为、装置或者是影像艺术,都在观念里打转,每个作品边上似乎都要附上一篇哲学论文,才能让人弄懂它的微言大义。

既然西方哲学一切都解构了,本质、规律、宏大叙事统统都不要了,那么人怎么活下去?人,怎么安身立命?既然后现代艺术只剩下碎片、拼贴、戏仿,艺术和生活界限消失,人人都是艺术家,那么绘画意义又何在?

其实,全球化时代,每个国家更应该认清自己的国情,认清自己的艺术进程。今日中国,国家审美形状异常复杂——就油画而言,百年中国油画尚未解决最初的命题,那就是怎样做到真正的中西融合。1920年代,林风眠先生倡议的“中西调停论”,也只结下赵无极、朱德群、吴冠中等几枚硕果。

新时期以来,特别是20世纪末,虽有部分中国油画家重新挖掘传统,再加以现代转换,做出了醒目的、卓有成效的探索。但是,近十年来艺术市场兴起,加上国际资本谋略,使反讽、玩世、艳俗、泼皮、游戏人间大行其道,真正致力于中西交融的艺术家的严肃创作得不到应有的重视——中国心灵、中国之美,被挤压侵蚀,离“古雅”和“柔厚”越来越远。

我们这个国度,有着两千多年的“诗教”传统,也就是美育传统。孔子说:“诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。”,也就是说诗可以激发情志、观察世情、团结同道、抒解怨愤。孔子又说,一个人如果不学《周南》、《召南》,就等于面对墙壁而站立,什么都看不见。

《礼记•经解》中,有一段借托孔子的话,说一个人亲身到一个地方,凡看到那里老百姓温柔敦厚,那便是诗教的结果。说到底,孔子认定诗、礼、乐三者紧密相依——美可以使人变善,使人心走上正道。

从大的历史坐标,再到中国现当代,我们可以看出,当今中国很多问题,都可以回溯到“五四”前后。20世纪初,无论是王国维倡导的“古雅美学”,还是随后蔡元培倡导的“以美育代宗教”, 都还想衔接上中国的“礼乐”传统。但遗憾的是,今天看来,王国维和蔡元培的期盼早已落空。

去年,游历美国二十年后,李泽厚出版了一本谈话录《该中国哲学登场了?》,他认为在海德格尔之后,该是中国哲学登场说话的时候,应由孔子来消化海德格尔——李泽厚的核心观念就是试图重铸中国传统的审美主义,强调“美学是第一哲学”,强调“情本体”——他的“情本体”背后,其实有个中国传统,那就是“天地国亲师”。

其时,“道”就在伦常日用之中,哲学主题早就该回到世间人际的情感中来。从这个意义上说,罗朗等一批艺术家,缅怀往昔、执着美感、融汇传统的绘画,的确是一种深谋远虑,意义非同一般。

20年前,也就是1990年代初,我因编辑《诗歌报》,时常进出安徽省文联大楼。其时,罗朗在安徽省美协负责油画工作。美协在二楼,《诗歌报》编辑部在三楼,我们虽时有照面,但几乎没有交流。后来他调到上海,我们更是两地暌隔——较为深入的交往还是近一两年的事。

罗朗给人的感觉总是温文尔雅、温和亲切。面对现实,他有一种端庄纯正的情感,既不疏离、偏执,也不存讽嘲之心。但他在这种谦和温润之中,又透着一种骨子里的傲气——我想这种傲气,还是因为他对中西艺术的深入理解。

有限的一两次交谈,我们的话题涉及到法国抽象派大师皮埃尔•苏拉热,德国重要艺术家格哈德•里希特,他说到对他们的理解和喜爱。他说,他不喜欢印象派,因为印象派太华丽、太表面,没涉及到绘画本质。的确,一个大量临摹过敦煌壁画、石涛、林风眠的人,一个对东方艺术有过幽深浸染的画家,这种观点值得尊重。

罗朗出生于教师家庭,10岁父亲去世,聪敏早慧,经历过漫长的内心风雨。作为恢复高考的第一批艺术系大学生,他绘画功底深厚,加之长年思索,浸淫内心,创作不辍——所以,他的激活传统和融汇当代的努力,这种融观察和冥想的实践,他的绘画所蕴含的种子之性,既使我们惊异,同时又使我们回归到自己——它们似乎在提醒我们,缅怀、悲哀和感伤能使过去成了当下,可以生发出激励生活的力量;那些唤醒我们的良知信息,来自往昔,而提示未来——一个民族真正的传统,恰恰是遗忘了很久的声音。

2012年2月于合肥

开放时间:每周二至周日9:00-17:00(逢周一闭馆)

每日16:30停止入场

地址:广东省广州市越秀区二沙岛烟雨路38号

咨询电话:020-87351468

预约观展:

-

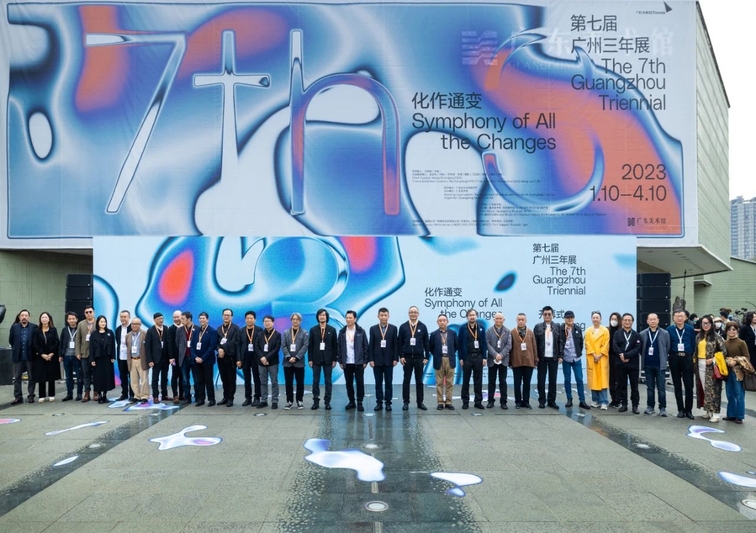

冬日的寒凉抵不过大家的热情。 广东美术馆的这个冬天, 因为观众朋友...